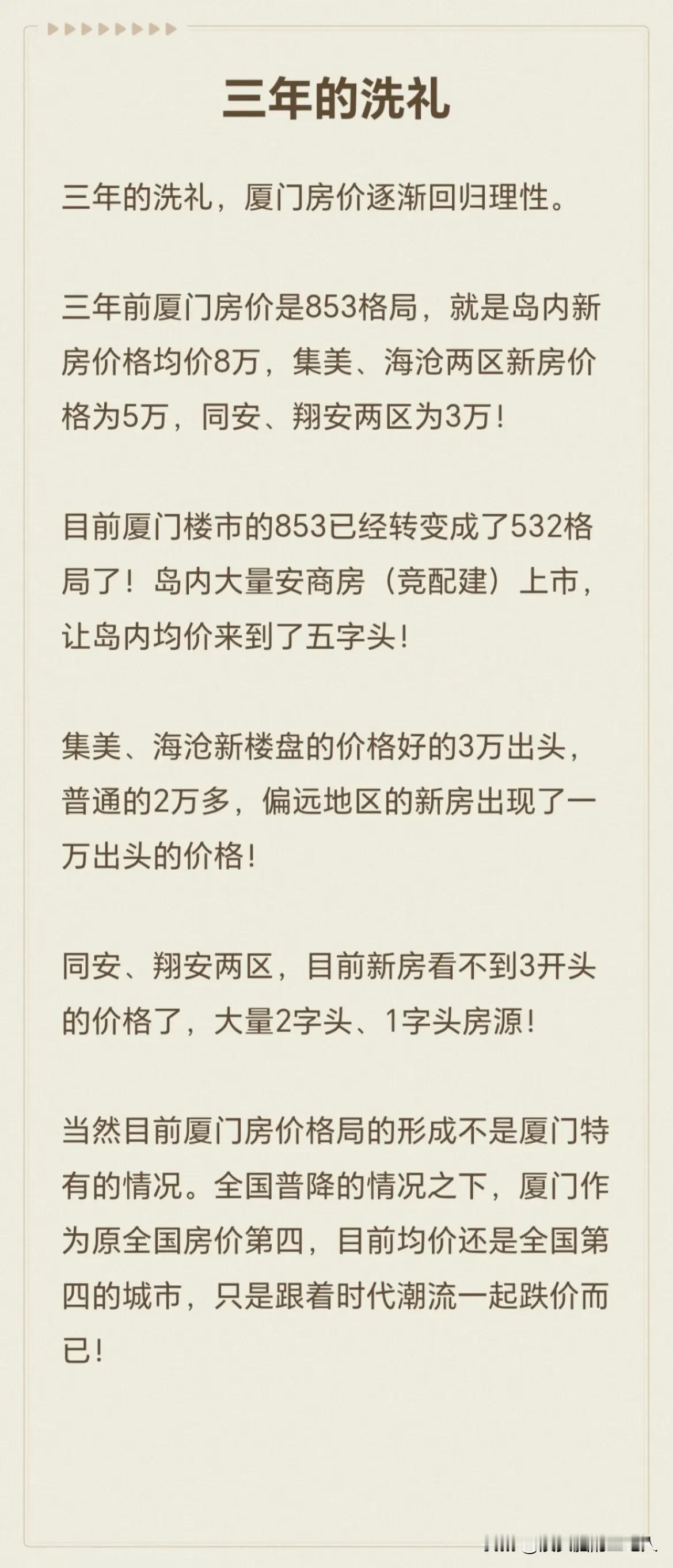

[微风]前万科集团的副总裁毛大庆真敢说!有业内人士在采访中直言买房得看建造年份:2013到2016年建的房子可重点瞧,那几年地产和建筑行业拼质量,用料扎实得很,房子质量普遍过硬;但2018年后建的,他却不建议入手——那会儿行业资金链吃紧,偷工减料的情况难避免。 毛大庆这番话像块石头砸进平静的湖面,激起千层浪。作为在地产圈摸爬滚打二十多年的老将,他见过太多行业浮沉。2013到2016年那会儿,房企们拼的不是谁降价快,而是谁家钢筋粗、水泥厚。某房企工程总监私下透露,当时连小区绿化带的土层厚度都要用卡尺量,生怕被对手比下去。 这种"军备竞赛"般的较劲,让那几年交房的小区成了"硬通货"——十年过去,外墙依然平整如新,电梯运行顺滑得像新买的。可谁能想到,这种对质量的执着会突然转弯? 转折点藏在2018年的一纸文件里。当"房住不炒"的定位落地,银行对房企的贷款闸门咔嚓一声关紧了一半。 某千亿房企的财务总监记得清清楚楚,那年夏天公司资金缺口突然扩大到五十亿,会议室里烟雾缭绕,最后拍板的决定是"所有项目成本砍15%"。 这种压力像多米诺骨牌,从总部一路传导到工地。钢筋直径悄悄从14毫米变成12毫米,进口防水涂料换成国产平替,连门窗五金件都从德国品牌换成了本地小厂货。 更可怕的是,这些"优化"往往藏在业主看不见的地方——比如承重墙里的钢筋数量,或者地下室的防水层数。 购房者李女士的经历成了行业缩影。2021年她买下某品牌房企的精装房,收房时发现地板踩上去像弹簧,开发商解释是"新型环保材料"。 直到有次漏水砸开墙面,才看见里面的保温层薄得像纸片。维权时她拿到一份内部文件,上面明晃晃写着"成本控制目标:每平米节省300元"。这种"瘦身"背后,是房企们被逼到墙角的生存游戏。 2022年百强房企中,有30家公开承认项目停工,资金链断裂的传闻更是此起彼伏。当生存都成问题,质量自然成了最先被牺牲的棋子。 行业数据印证了毛大庆的担忧。某第三方检测机构2023年的报告显示,2018年后交付的楼盘,渗漏率比2016年前高出40%,空鼓裂缝问题更是翻了一倍。 更讽刺的是,当年那些被嘲笑"用料太实诚"的房企,如今反而成了二手房市场的香饽饽。 北京某中介透露,同样地段的小区,2014年建的房子每平米能比2020年的贵两万,买家就认"老房子结实"。这种市场用脚投票的选择,让不少房企开始悄悄调整策略——有家开发商甚至在宣传册上特意标注"本楼盘采用2016年施工标准"。 毛大庆的话像面镜子,照出了地产江湖的生存法则。当行业从黄金时代跌入青铜时代,那些被压缩的成本、简化的工序、偷换的材料,最终都变成了业主手里的烫手山芋。 现在走进售楼处,销售们最爱说的是"我们用的都是品牌材料",可没人敢拍着胸脯保证"和2016年一样扎实"。 这种心照不宣的沉默,或许比毛大庆的直言更让人心惊。 毕竟房子不是快消品,当质量成了奢侈品,谁又能保证自己不会踩到那颗"2018年后"的雷?