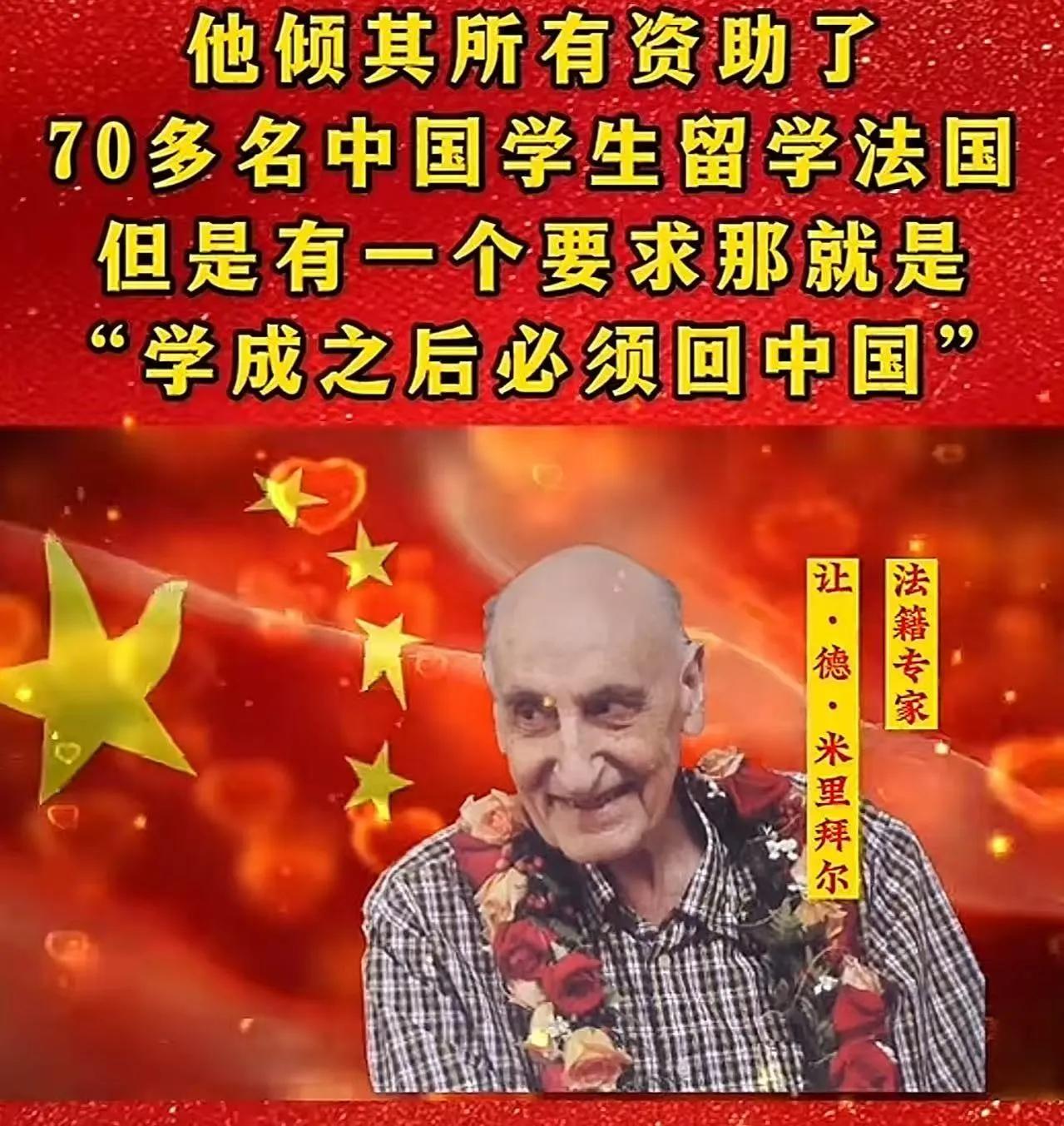

“一个人能无私到什么程度!”法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 米睿哲出生于法国巴黎一个显赫的贵族家庭,他的祖父曾是法国空军的奠基者,父亲更是在空军中叱咤风云,担任过司令职务。 在这样的家庭背景下长大,米睿哲从小就有机会接触军事和政治的核心圈层,耳濡目染那些关于战略、权力和国家荣誉的讨论。 他的生活本可以沿着家族铺设的荣耀之路一路前行,进入军校,穿上军装,继承父辈的辉煌与责任。 但是,青年时期的他却对无休止的战争、政治纷争与权力争斗产生了深深的倦怠。 他厌恶炮火与牺牲,也不愿成为棋盘上的一枚棋子。 于是,他选择远离家族的传统轨迹,进入大学攻读历史。 在书海中,他如饥似渴地探寻各国文化的精髓,从法国的人文思潮到欧洲各国的哲学经典,再到遥远东方的儒家思想,他尤其迷恋孔子的智慧与儒家对于人性、社会与道德的深邃洞察。 那些文字仿佛为他开辟了一扇通向广阔世界的窗,让他在精神上自由翱翔。 大学毕业之际,第二次世界大战的烽火再度燃起。 虽然他内心憎恶战争,但民族责任与时代洪流让他毅然参军。 战场的残酷远超想象,弹雨、炮火、生命的骤然消逝,每一次经历都让他对和平的渴望愈发强烈,同时也加深了他对世界的好奇。 他想要亲眼看看那些书本里描绘的国度,感受文字之外的真实世界。 战后,米睿哲踏上了环球之旅,足迹遍布五十多个国家。 他在各地聆听历史、观察社会、体验民情,每一段旅程都在丰富他对人类文明的理解。 而他最终的旅程终点,则是那个自书中便令他心驰神往的东方古国中国。 在那里,他希望找到文化与智慧的源头,也找到自己心灵真正的归宿。 最初,他抵达香港,在一所大学里教授法语和历史。 在这里,他亲眼见证了儒家文化中“仁义礼智信”的价值观,如何在普通人的日常生活中具体而微地体现出来。 真正震撼他内心的,是七十年代的中国大陆。 当时中国自身物资匮乏,经济尚在恢复期,却依然向其他国家提供无偿援助和贷款。 这种超越自身困境的“大国风范”,让米睿哲深受触动,也成为他渴望深入这片土地的强大驱动力。 1976年,已是57岁的米睿哲正式申请前往中国大陆任教,他被分配到了西安外国语学院的法语系。 彼时的西外,教学条件相当艰苦,设备陈旧,师资力量也比较薄弱,甚至很多老师的发音都不够纯正。 面对困境,米睿哲没有抱怨,而是立刻行动起来。 他主动向学校提出,放弃自己应得的工资,希望这笔钱能被用来改善教学条件。 同时,他自掏腰包,专程从香港购买了当时非常先进的录音机和正版教材,分发给系里的老师们,并亲自上阵,一个一个地纠正他们的发音,传授教学方法。 在他的努力下,西安外国语学院法语系的教学质量和师资水平迅速提升,几乎达到了母语者的水准。 也正是在这里,他为自己取了一个中文名字“米睿哲”,并决定将自己的后半生与这片土地紧密相连,因为中华文化的深厚底蕴与淳朴的人文精神,已经深深地吸引了他。 这位出身贵族的法国学者坚信,知识应当留在中国,服务于这片土地和人民。 这个看似特别的要求,源于他亲身感受到的中国精神,他认为学成报效祖国是理所当然的事情。 以这一初心为起点,米睿哲设立了奖学基金,把资助的目光投向那些偏远山区的孩子。 米睿哲深知,教育是一切社会进步的根本,而许多孩子因为地理和经济条件受限,无法走出家乡,接触更广阔的世界。 几十年来,他默默资助了七十多位中国学生赴海外深造,其中四十多人前往法国学习。 几乎所有费用,都是由他个人承担,没有任何商业目的,也没有借此谋取名声。 米睿哲的资助从未附带条件,不问回报,只希望这些年轻人能够通过知识改变命运,为中国的未来积蓄力量。 他的无私与执着,最终得到了官方认可。 1997年,陕西省人民政府特批了他的永久居留申请,使他成为新中国成立以来陕西省首位获得此项资格的外国人。 这不仅是一种荣誉,更是对他几十年奉献的最高肯定。 即便退休,米睿哲仍留在西安,深入沉浸于他热爱的中华文化、中医与陕西历史研究。 他坚信中华文化根基深厚,值得用一生去探究。 2015年,这位可敬的老人在西安去世,享年96岁。 米睿哲留下的最后一份礼物,是根据其遗愿,将自己的遗体捐献给西安交通大学医学院用于教学研究。 他用生命的最后一刻,为自己一生的奉献画上了最圆满的句号。 他的事迹后来登上了中国文明网和人民网,被誉为“中国好人”。 米睿哲先生的一生,没有惊天动地的伟业,却以一种安静而坚定的方式,点亮了数十位中国学生的命运,也照亮了中法之间那条真实而温暖的友谊之路。

无风浪自平

这是真正的国际友人

momo

[赞][赞][赞]