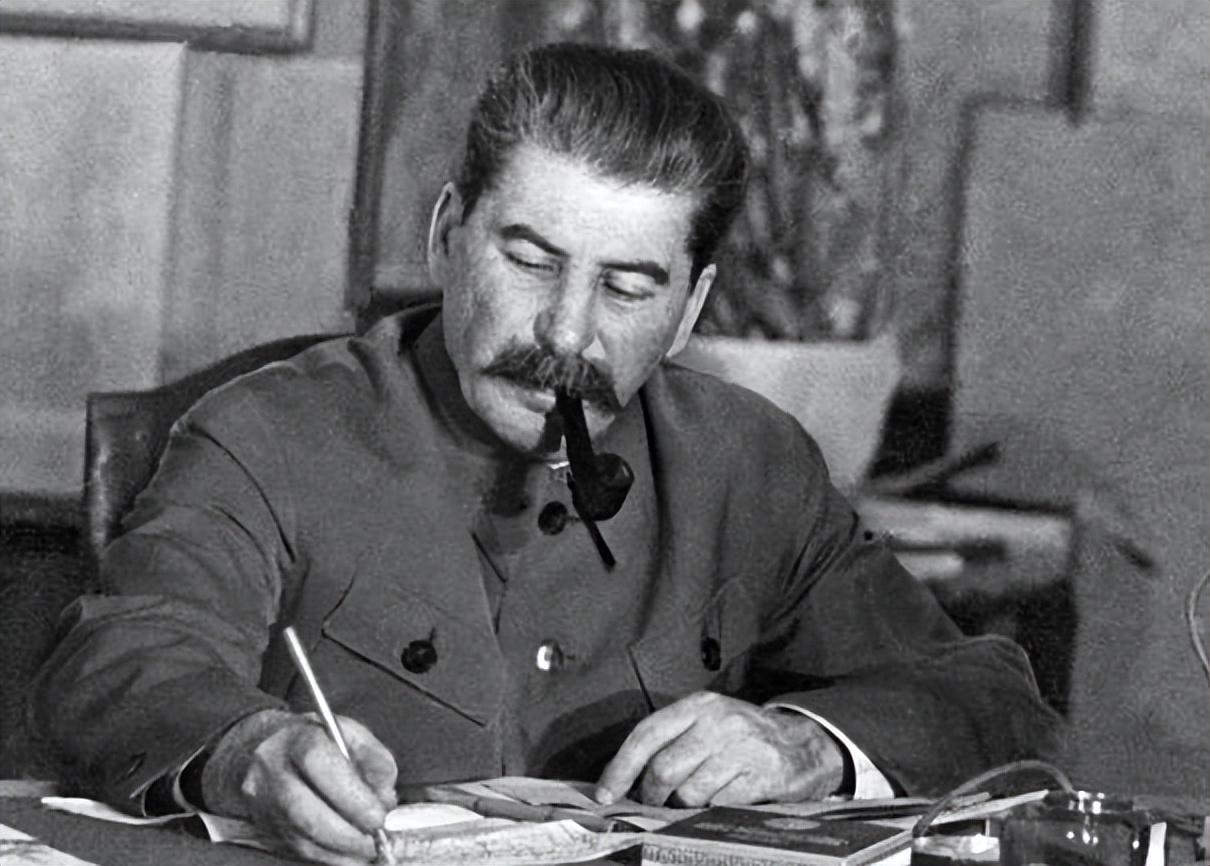

苏联的摩天大楼曾直插云霄,集体农庄的标语刷满原野,阅兵式的铁流震颤大地——可当一个国家把“强大”建立在古拉格的悲剧上,把“辉煌”写进配给面包的队伍里,那不是文明,是文明的逆流。 1933年,在乌克兰草原上,曾经肥沃的黑土地变成了冻土。 村口歪斜的配给站前,出现了一条长长的队伍。 人们裹着破絮,眼窝深陷,目光空洞地望向分发点。 因为那里,象征着国家每日的口粮配额。 队列尽头,一个瘦骨嶙峋的妇人,怀中紧抱着气息微弱的幼童,接过那几块掺着木屑的黑面包。 不远处,废弃的谷仓阴影里,一具躯体无人收殓,亦无人哭泣。 而这一幕,是1932至1933年间苏联大饥荒的残酷缩影。 苏联农业集体化的悲剧,伏笔早在1918-1921年的“战时共产主义”时期便已埋下。 彼时,为支撑内战中的红军,“余粮收集制”强制征收农民手中包括口粮和种子在内的所有粮食。 这种竭泽而渔的政策,虽在战时有不得已之处,却严重透支了农民对新生政权的信任,播下了仇恨的种子。 1921年,迫于农民激烈反抗,苏维埃政权改行“新经济政策”,以粮食税取代余粮收集制,农村经济得以短暂喘息。 然而,当斯大林在1920年代末决心以超高速实现工业化时,农业再次成为被榨取的对象。 斯大林视分散的小农经济为工业化的绊脚石,认为唯有将土地、牲畜、农具强制收归国有,建立集体农庄和国营农场,才能高效“掠夺”农业剩余价值,为城市和工厂提供廉价粮食与资金。 1929年,“全盘集体化”运动迅速席卷苏联农村。 而它绝非农民自愿的选择,而是自上而下、依靠国家暴力机器强制推行的社会改造工程。 口号响彻云霄:“消灭富农阶级!” 然而,“富农”的界定极其模糊且充满政治恶意,往往将稍有积蓄、勤劳肯干的中农甚至贫农也划入其中。 一场针对“阶级敌人”的残酷清洗旋即展开。 近200万被指为“富农”的农民及家庭遭到无情镇压,财产被没收,人被枪决、投入古拉格劳改营或举家流放至西伯利亚等苦寒之地。 这样就造成了严重的后果,反抗无处不在,1930年全苏爆发了超过1.3万起农民暴动。 斯大林对此的回应是更残酷的镇压,内务人民委员部的铁蹄踏遍乡村,机枪与刺刀成为推行集体化的“说服”工具。 集体化的强制推行,伴随着对农业生产力的毁灭性打击。 农民对剥夺其土地和牲畜的政策充满绝望与愤怒,采取了消极乃至激烈的反抗。 他们大规模宰杀牲畜,不愿交给集体农庄。 据统计,集体化期间,苏联损失了约三分之二的马匹、五分之四的牛、六分之五的猪和八成五的羊。 同时,强制性的集体耕作严重挫伤了农民的生产积极性,“磨洋工”现象普遍,农业生产效率急剧下滑。 到1932年,粮食总产量已比1928年下降了约20%。 然而,国家征购指标却未相应下调,反而为了满足工业化和出口换汇的需求而不断提高。 地方官员为完成不可能的任务,不惜虚报产量,进一步加剧了对农民口粮和种粮的搜刮。 灾难在1932年秋收后无可避免地降临。 乌克兰、北高加索、伏尔加河流域、哈萨克斯坦等主要产粮区,在强制征收和减产的双重打击下,陷入粮荒。 1932-1933年,一场史无前例的大饥荒席卷苏联大地。 国家粮仓空空如也,而农民的口袋同样空空如也。 饥饿的农民被禁止离开饥荒地区,村庄十室九空,田野荒芜,饿殍遍野。 最令人发指的是,即便在如此惨绝人寰的饥荒中,苏联政府仍坚持将数百万吨粮食出口国外,以换取工业化急需的机器设备。 据后世学者研究估算,这场人为的大饥荒直接导致了500万至800万无辜农民死亡,其中乌克兰就约有400万人丧生。 人相食的惨剧在绝望中上演,人性的底线在饥饿面前荡然无存。 直接恶果是农业生产力的长期萎靡。 集体农庄制度虽一直延续到苏联解体,但其僵化的管理体制和缺乏激励机制,导致农业生产效率低下,粮食长期不能自给。 自1970年代起,苏联不得不成为世界上最大的粮食进口国之一,严重依赖从美国、加拿大等国进口谷物,成为国家经济的沉重负担和战略软肋。 更深远的伤害在于社会信任的崩塌与民族裂痕的加深。 强制集体化过程中的暴力镇压、肆意逮捕、流放和大饥荒,彻底摧毁了农民对苏维埃政权的信任。 这种深刻的怨恨在二战期间部分显露,一些被德军占领区的农民甚至一度将纳粹视为“解放者”。 苏联的国际形象也因此严重受损。 流亡者、记者的报道,将大饥荒的惨状公之于世,使“集体农庄”成为苏联制度残酷性的代名词,遭到国际社会的广泛谴责。 从历史教训看,苏联农业集体化是一场以国家意志碾压个体权利、以宏大目标牺牲基本人道的悲剧。 任何忽视个体福祉、践踏基本生存权的社会工程,无论目标多么宏伟,终将付出惨痛代价。 文明的基石,永远在于对个体生命与尊严的敬畏。

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)