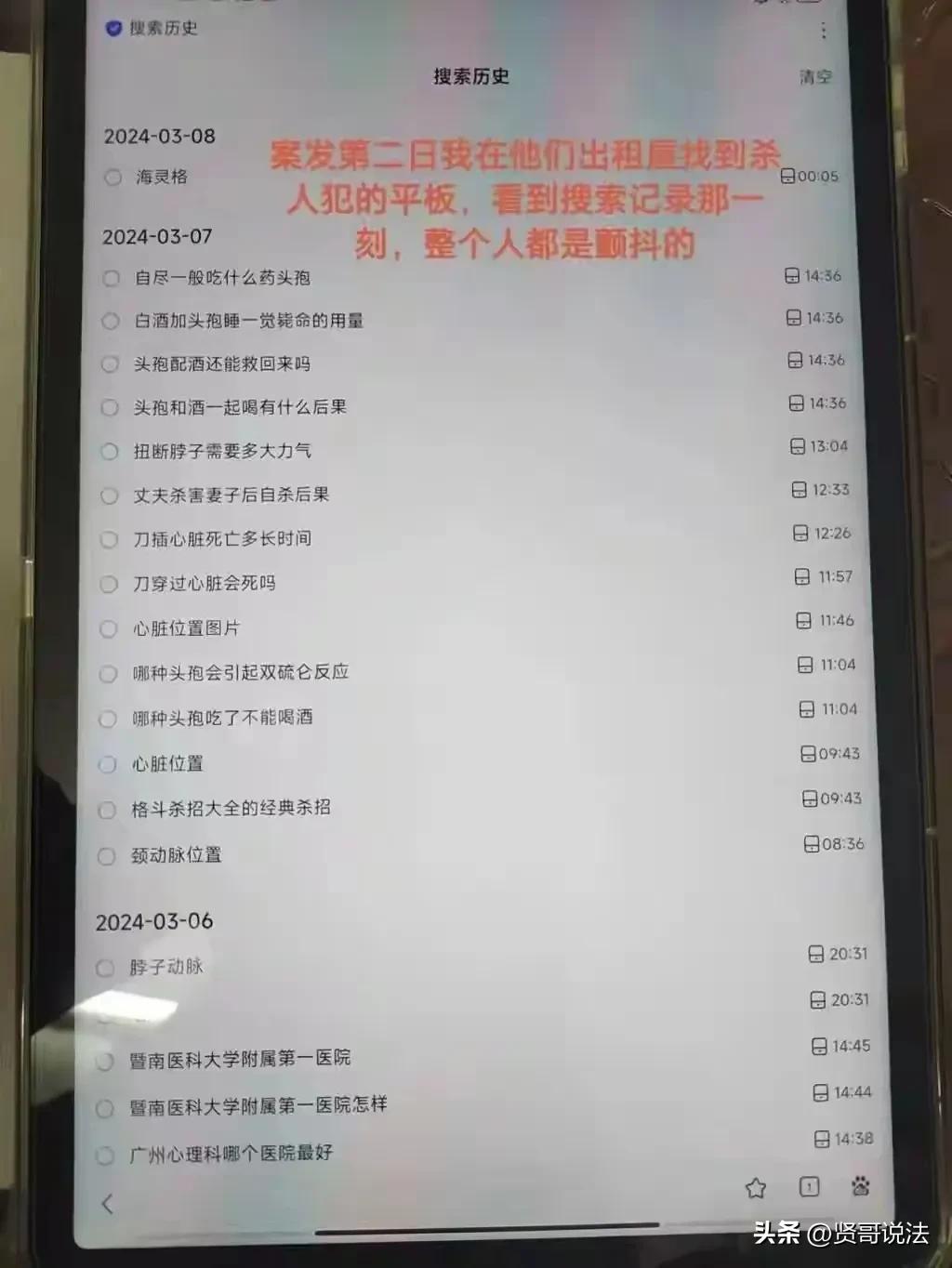

太残忍了!广东东莞,一女子坚决要与丈夫离婚,竟被丈夫持刀残忍捅杀。事后,由于丈夫在事发时患有精神病,最终获刑死缓。 对此,女子的家属期望判处对方死刑,如何评价此案? 据澎湃新闻8月23日报道,广东东莞发生了一起丈夫杀害妻子的案件。 26岁的陈女士因执意离婚,生命于2024年3月戛然而止。 据陈女士的妹妹称,陈女士婚后生活并不幸福,丈夫杨某的控制欲极强,总是要随时掌握她的行踪,争吵时情绪容易激动、脾气十分暴躁。 家人多次劝她离婚,她自己也早有离婚的想法,可是杨某多次以杀害她和她全家相威胁,致使她迟迟不敢有所行动,直到无法忍受才决定离婚。 值得一提的是,当初结婚的时候,杨某就以杀害她全家相逼,迫使她领取结婚证。 2024年3月8日,陈女士在佛山公司门口被杨某强行拽上车带到东莞。 途中谈及离婚时,引发争吵并演变成打斗,失去理智的杨某用砖头砸向陈女士的头部。 陈女士推开车门求救,遭到杨某三次开车撞击,之后又被他用刀疯狂捅刺颈部、胸腹和四肢,最终不幸身亡。 法医尸检报告显示其伤口众多。 经调查,案发前杨某曾在网上搜索“如何杀人”,并且提前买了刀,他的行凶或许早有预谋。 事后,杨某被警方抓获,案件随即移交到检察院审查起诉。 1、确实,看完这个案例实在是让人既愤怒又痛心。 陈女士只是想要结束一段已经走到尽头的婚姻,却要付出生命的代价,这种极端的暴力实在让人难以接受。 杨某的行为不仅是对法律的漠视,更是对生命的践踏,他必然要付出代价。 2、在本案中,杨某因为陈女士提出离婚,产生了杀妻的念头,事先在网上搜索杀人方法等,并且购买了刀具。 然后实施了用砖头砸头、开车撞、持刀捅刺等一系列行为,最终导致陈女士死亡,他的行为完全符合故意杀人罪的构成要件。 根据《刑法》第232条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑。 从本案的具体情况来看,杨某的行为极其恶劣,作案手段残忍,而且导致的后果严重。 从法律规定和犯罪情节来看,是有可能被判处死刑并且立即执行的。 然而,事情出现了转折,法院最终判处杨某死刑,缓期两年执行。 这是因为,经过专业鉴定,杨某患有抑郁症,作案期间处于发病期,具有限定刑事责任能力。 根据《刑法》第18条第3款规定,尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。 再加上该案是由婚姻矛盾引发的,杨某认罪态度较好,法院于是作出死缓判决。 所谓死缓,大概率是“死”不了的,如果杨某在两年缓期执行期间能够遵守监规,没有故意犯罪,就可以避免被执行死刑,最终减为无期徒刑或25年有期徒刑。 3、对此,有部分网友认为,这样对陈女士及其家属实在是不公平,精神病不能成为“免死金牌”。 的确,这种观点有一定的合理性,从情感角度来看,陈女士遭遇如此残忍的杀害,而凶手杨某却因为具有限定刑事责任能力等因素没有被判处死刑立即执行,这让陈女士及其家属难以接受,也与公众心中“杀人偿命”的朴素正义观存在冲突。 但从法律上来看,精神病从来不是“免死金牌”。 如果一个人对自己所实施的行为完全没有辨认和控制能力,那么他就是无刑事责任能力人。 试想,一个本身就是无法控制自己行为的精神病患者,如果要求他们承担刑事责任,符合人道主义吗?对其判刑,让他们在狱中服刑,又是否有利于其治疗和康复呢? 当然,如果一个人在事发时具有部分辨认和控制能力,即间歇性精神病人,由于其精神状态的影响,无法很好地控制自己的行为。 他们本身的社会危害性和人身危险性与正常人犯罪有所不同,对他们从轻、减轻或免除处罚,也体现了罪责相适应的原则。 就像本案中的杨某一样,通俗地说,在事发时,他不是完全糊涂了,还能知道自己在做什么,只是发病时控制力差一些,那该承担的罪责还是要承担,只是可能判得轻一点,并不是说这病就能让他彻底脱罪。 对此,你怎么看呢?