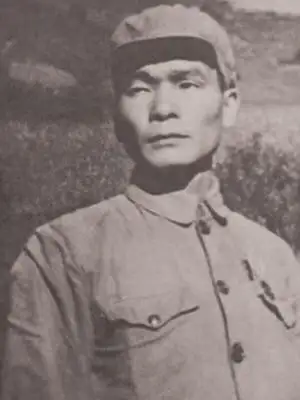

1983年,陈锡联想去看望詹才芳,秘书以为,陈锡联级别高,现在又是中顾委常委,便以通知的名义告诉了詹才芳,陈锡联知道后勃然大怒。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1983年的北京,秋意已经浓厚,梧桐叶落满院子,那一年,陈锡联的身份早已不同于往昔,他是中顾委常委,身居高位。 但在他心里,有一件事比职务更重要,那就是去看望自己的老首长詹才芳,想到此事,他吩咐秘书去安排,没想到秘书的一句话让他勃然大怒。 秘书打电话时,用了一个“通知”的说法,说中顾委常委陈锡联要去看望詹副司令员,秘书觉得,这么做没什么不妥,按照官场习惯,上级探望下级,总要提前打个招呼,对方好有准备。 可当陈锡联听到“通知”两个字时,脸色当即阴沉下来,他猛地把文件摔在桌上,火气直冒,在他眼里,这是对詹才芳极大的不尊重,也是对自己情谊的亵渎。 秘书的不解来自他惯常的逻辑,他认为陈锡联如今身份尊贵,詹才芳退居二线,按规矩先行通知是体面,可陈锡联不能接受。 他和詹才芳的关系,不是职位上的上下,而是血与火里结下的生死交情,那时候,他们一起在鄂豫皖根据地摸爬滚打。 陈锡联还是个十几岁的少年,在詹才芳麾下学会了扛枪、打仗,也是在那时懂得了什么叫担当。 战争最残酷的时刻里,詹才芳对这个年轻的兵关照有加,陈锡联受伤不能行走,是詹才芳把他背在背上,走过泥泞的山路,寒夜里他冻得发抖,是詹才芳把衣服脱下来披在他身上。 他曾因伤口化脓险些丧命,是詹才芳想尽办法替他处理,那些点滴细节在枪林弹雨中留下了不可磨灭的印记,早已深深刻在陈锡联心里,几十年过去,任何级别上的高低都无法改变这种情谊。 所以当秘书以官僚口气说出“通知”的时候,陈锡联才会那样震怒,他心里明白,如果把自己放在一个“上级”的位置上去“通知”,那就等于抹杀了那段并肩的岁月。 对他来说,这不是一个措辞的问题,而是原则问题,官再大,也不能忘了本。 陈锡联很快下了决定,不再让秘书代为张罗,他坚持要亲自去,带着最普通的礼物,像当年见首长时一样,怀着敬重和感恩去拜访,他没要车队,只坐上一辆普通轿车,拎着一兜水果,神情郑重。 当年少小参军的少年,如今已白发满头,走进病房时,他快步上前,紧紧握住老首长的手。 那一刻,仿佛又回到了几十年前,两人坐在一起,聊的不是级别,也不是今天的职位,而是当年在战壕里啃过的干粮,是一起熬过的饥饿与寒冷,是看着战友倒下时的心痛与坚守。 他们谈了很久,时间仿佛又回到了红军时期,那些往事早已化作彼此之间最深的默契,不需要华丽的言辞,也没有任何隔阂。 医生提醒要休息时,两人仍旧依依不舍,不愿放手,这种感情,外人很难体会,但对他们而言,是生命中最珍贵的东西。 这件事后来在老干部中传开,人们都说,陈锡联身居高位,却始终保持着对老首长的尊敬。 这种态度,并非表面的谦逊,而是一种深埋骨子里的规矩,对他来说,詹才芳不仅是曾经的上级,更是自己的引路人、救命恩人,哪怕自己再高的职位,也无法动摇这种敬意。 陈锡联的怒火,归根到底不是冲着秘书,而是冲着那股日渐滋长的官僚气息,他担心,如果大家都把“级别”看得高于一切,那么最可贵的战友情义就会被淡忘,那段流血流汗换来的情分,比任何头衔都更值得珍惜。 从这件事里,可以看到老一辈革命者身上最真实的品质,他们走过刀光剑影,经历过生死考验,所信奉的不是官位大小,而是同志之间的情谊。 在他们看来,一个人能不能不忘初心,能不能在功成名就后仍然敬重曾经的战友和前辈,才是最重要的。 今天的人们也许很难完全理解这种情感,但它提醒我们,在追逐名利的路上,不能忘了最初的本心。 陈锡联用自己的行动告诉后人,职位和荣誉只是过眼烟云,唯有真情和感恩才能长久。 那一年秋天,北京的落叶随风飘散,陈锡联用一次怒斥和一次真挚的探望,把一份革命年代的深情传递下来。 对他来说,这不只是对一位老首长的敬意,更是对那段岁月的守护,对一种精神的坚守。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国共产党新闻网——陈锡联:从放牛娃到开国上将 人民网——开国将军詹才芳的革命生涯

三防牛老大

二位将军是生死兄弟、战友情!一一敬礼!