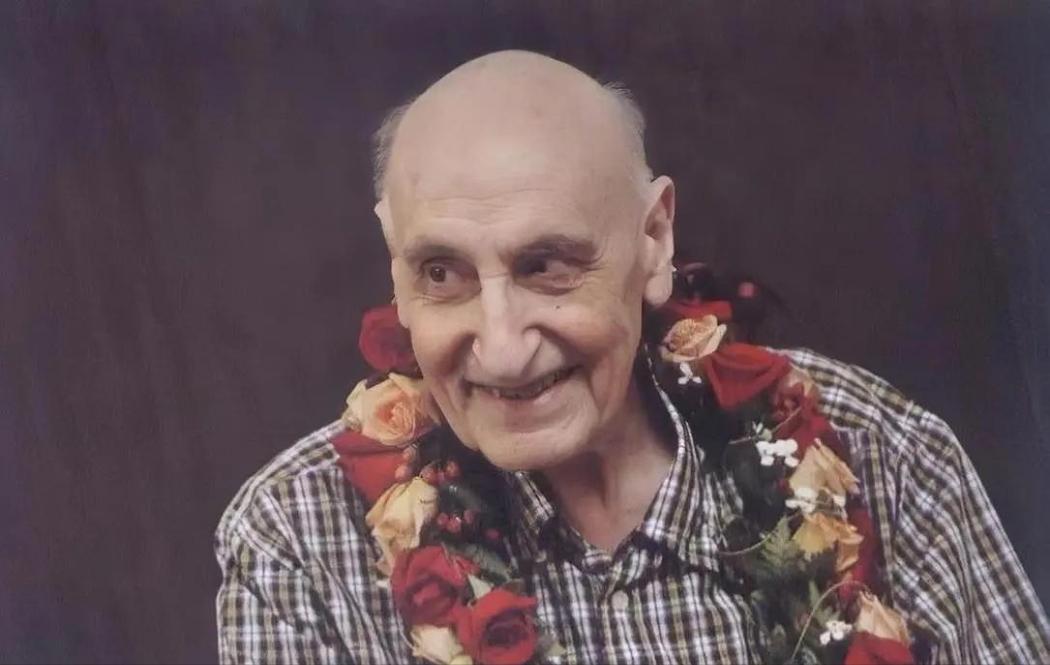

一个人能无私到什么程度!法国一男子来到中国40年时间,竟然无偿资助了70多位中国学生出国留学,而他提出的唯一要求,竟然是,他所资助的学生,学有所成后必须回到中国! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一个人能无私到什么程度,这样的问题常常让人觉得抽象,可有一位法国人却用自己的一生给出了答案。 他叫让·德·米里拜尔,本是法国贵族后裔,本该在巴黎过着舒适安逸的生活,却把自己后半生四十年的时光都献给了中国。 他不仅在这里执教一生,还拿出自己的全部积蓄资助了七十多名中国学生去法国留学,他提出的唯一要求就是学成后必须回国,这段经历让人深深震撼。 米里拜尔的出身在法国极为显赫,祖父是法国空军的奠基者之一,父亲曾是二战时期的空军司令,家族里几代人都和军界紧密相连,他本可以顺着这条家族安排好的轨迹,步入军政高层,享受荣誉和地位。 但他走了一条不同的道路,他喜欢研究历史,考入格勒诺布尔大学历史系,一直读到博士,完成学业后,他没有安定下来,而是走向世界,五十多个国家都留下了他的足迹。 在这些旅行中,他不断观察不同国家的社会状况,尤其是在香港学中文期间,他看到中国对非洲国家的援助。 那时候非洲贫困严重,西方国家贷款还要收取高额利息,而中国却不收一分钱,米里拜尔被这样的举动打动,第一次觉得这个遥远的东方国家有一种真诚和伟大。 1976年他被派往西安外国语学院教授法语,初到中国,他拒绝了学校额外给的一份工资,只领取法国政府发放的薪水,在他看来,能在这里教书已经是一件宝贵的事。 他很快发现学校的教学条件极其有限,学生们学习法语只能依靠一本破旧的教材,发音完全靠老师带读,他回国时,总会把家里淘汰的录音机、电视机带来,送到学校的课堂。 他甚至变卖了祖传的怀表和收藏,只为买录音机和教材,让学生能够听到真正的法语原声,看到真实的法国,他用这些最实际的方式,把自己的心意倾注到教学中。 随着时间推移,他萌生了更长远的想法,他成立了一个助学基金会,用自己多年积蓄资助七十多名学生去法国学习,他给他们设置了一个特别的条件,那就是完成学业后必须回到中国。 这一条款在当时引发争议,不少人觉得太苛刻,但他坚信,中国的发展需要这些年轻人,如果他们都留在海外,那么这片正在成长的土地会错过许多机会。 多年以后,结果证明了他的远见,绝大多数学生学成归来,投身到科研、教育、金融、医学等领域,成为推动社会前进的重要力量,人们亲切地称呼他“让爸爸”,这个称呼背后是深厚的感情。 和他慷慨的付出形成鲜明对比的,是他近乎清贫的生活,他住在简陋的宿舍里,冬天靠一台小煤炉取暖,经常吃的只是馒头和咸菜,他的衣服穿到布料发旧,袜子破了就缝补。 他不觉得这是困窘,反而能自嘲地说这是“时髦的镂空”,所有能省下的钱,都变成了学生们的书费、学费和路费,他把自己所有的物质享受让渡出去,把心思全放在学生和教育事业上。 除了教学和资助学生,他还担起了中法文化交流的桥梁,他撰写了厚重的中国历史著作,用西方人的眼光向法国人介绍真实的中国。 他深入研究中医,出版了中法双语的医学专著,把中国的传统医学传播到欧洲,他也不断为学校争取教材和课程,让更多学生有机会接受优质教育。 法国政府为此授予他最高荣誉——拿破仑勋章,他却把勋章转赠给西安外国语学院收藏,认为荣誉应该属于中法之间的友谊。 米里拜尔最后的馈赠同样令人动容,2015年,他在西安去世,享年96岁,在此之前,他签署了遗体捐献协议,把身体捐给医学研究。 他的一生从家族荣耀走向清贫奉献,从欧洲走到东方,把自己的最后一丝价值都留在了中国。 西安外国语大学为他立下纪念碑,西安交通大学医学部的纪念园刻下了他的名字,学生们每逢清明节都会去祭奠,延续对他的感念。 米里拜尔用一生证明了真诚的付出,不求回报的奉献,可以跨越国界,超越文化,他把财富换成书本,把荣誉交给学校,把生命奉献给医学,把希望留在学生身上。 他在中国种下的不仅是七十多个学子,更是一段中法友谊的丰碑,米里拜尔教授用自己的一生,给出了最有力的回答。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——他是法国空军司令的儿子,却把人生的最后40年给了中国

用户15xxx16

另一位白求恩啊!不得不说,世界上存在这样一类人,他们的一生就是一种高尚的修行,象太阳一样发光,但不求回报。读一下《悲惨世界》,可能法国确实有存在一些这类人的土壤。

45度仰望

这种人虽然少但能存在还是蛮欣慰的。

拂水春光

一个外国人贡献了自己的大半生在中国,向国际友人敬礼!

踏雪寻云

值得感谢及尊敬的人。[点赞]

粪发涂墙

一个高尚的人,一个纯粹的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人!

粪发涂墙

🙏