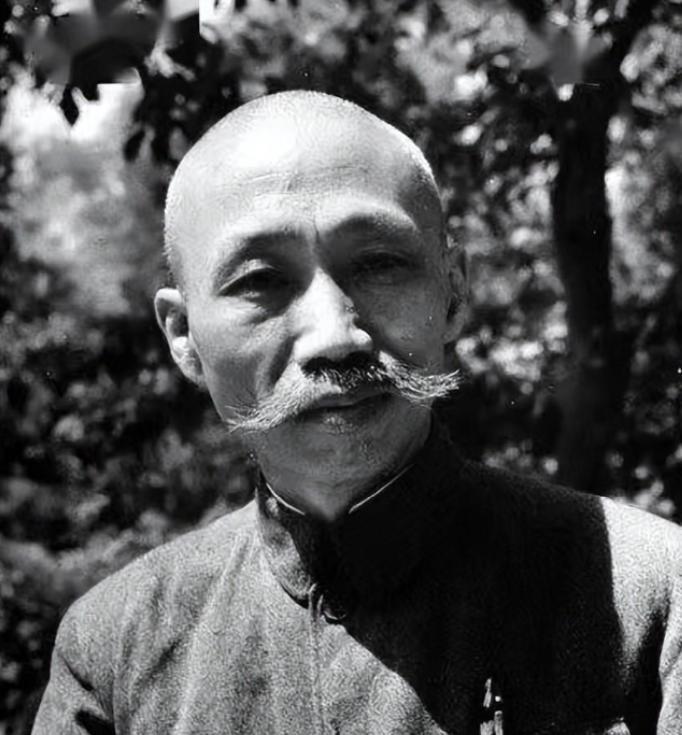

1949年,曾杀害大批西路军的马家军军长韩起功,在张掖城被一位曾是西路军幸存战士的煤工活捉。 任廷栋的风镐在煤壁上凿出火星时,十年的煤窑生涯让他对震动的频率了如指掌,就像十二年前,张掖北街骆驼店里,马家军皮靴踩在冻土上的声响,至今还能在梦里震得他心口发疼。 那天他从灰条沟往山外运煤,晨雾里窜出的马蹄声让他本能地缩到岩石后,当那个肥胖的身影在马上颠簸时,他手里的矿灯“哐当”掉在地上。 韩起功的胡子比记忆里白了些,但嘴角那道疤还在,那是当年用马刀挑死班长时,被拼死反抗的战士划的。 1937年的冬天比祁连山的煤窑还冷。任廷栋和一百多个战友被押进骆驼店时,干草上结着冰碴。每天都有人被拖出去,回来的只有带血的军装。 他记得老王被架走前,塞给他半块发霉的青稞饼:“活着见天亮。” 那个夜晚,他和另一个战友撬开木窗,冻土冻裂的围墙木桩子应手而断,两人趴在运粪车的缝隙里,闻着刺鼻的臭味出了城。 黄河渡口的船家看他们穿的破军装,没要船钱,只说“往南走,有活路”。 在兰州码头扛包时,他学会了把“任廷栋”三个字咽在肚里,别人叫他“王黑子”,他就咧开嘴笑。 被抓壮丁那天,他正给地主家拉磨,枪托砸在背上时,他第一反应是摸腰间,那里藏着老王留下的那半块饼的油纸。 骑兵部队里,有人认出他手上的枪茧,问“是不是当过红军”,他赶紧往手上抹马粪:“庄稼汉,啥也不懂。”直到部队调令下来,目的地赫然写着“张掖”,他连夜扒了军装,朝着祁连山的方向跑,鞋跑掉了一只,脚底板磨得能看见骨头。 灰条沟的煤窑老板是个山西人,看他干活不惜力,让他留了下来。 风镐震得他每天咳黑痰,可躺在土炕上时,能听见彭秀英在灶房哼着小调,这个给煤窑做饭的寡妇,不嫌他满脸煤灰,嫁给他那天,只说“好好过日子”。 他们的土坯房里,彭秀英缝的布包里,藏着他偷偷画的地图,上面圈着张掖北街的位置,红墨水早就褪成了浅粉色。 看见韩起功的第三天,任廷栋揣着彭秀英烙的饼,走了九十多里山路。 张掖城里的红旗让他眼睛发潮,军管会的干部听他说完,把搪瓷缸子往桌上一墩:“同志,你立大功了!” 劝降信交到他手上时,墨迹还没干,他摸了摸信纸,想起当年在骆驼店,战友们用炭块在墙上写的“共产党万岁”。 再进火烧沟台,他带着另一位西路军老兵。那人少了条胳膊,是当年被马家军砍的,拄着的拐杖敲在石头上,发出“笃笃”的声,像在数着十二年的日子。 窑洞门口的哨兵举枪时,任廷栋突然喊出韩起功的名字,声音在山谷里荡开,惊飞了崖上的山雀。韩起功走出窑洞时,任廷栋盯着他的脚,当年那双马靴,现在换成了沾满泥的布鞋。 押解下山的路上,韩起功突然问“你是谁”。任廷栋没回头,只说“骆驼店里,你没杀干净的”。韩起功的脚步顿了顿,再没说话。 到张掖城门口时,任廷栋看见墙上贴着“镇压反革命”的布告,韩起功的名字被红笔圈着,像个血瘤。 1951年枪决韩起功那天,任廷栋站在人群最后。枪响的瞬间,他摸出怀里的油纸,上面的饼渣早就没了,只剩下一点油星。 彭秀英在他身边拽了拽他的衣角,他才发现自己满脸是泪。 后来他当供销社主任,有人在会上提“革命经历”,他只说“挖过煤,种过地”。 每年清明,他都往祁连山走,布包里装着纸钱和彭秀英酿的黄酒,在山坳里倒三杯,一杯给老王,一杯给没留下名字的战友,最后一杯,洒在风里。 他的手到死都带着煤黑,就像他心里那根筋,从来没软过。彭秀英整理他遗物时,在枕套里发现一张纸,上面写着“天亮了”三个字,墨迹深得透了纸背。 信源:中国共产党新闻网——任廷栋智擒敌军长韩起功