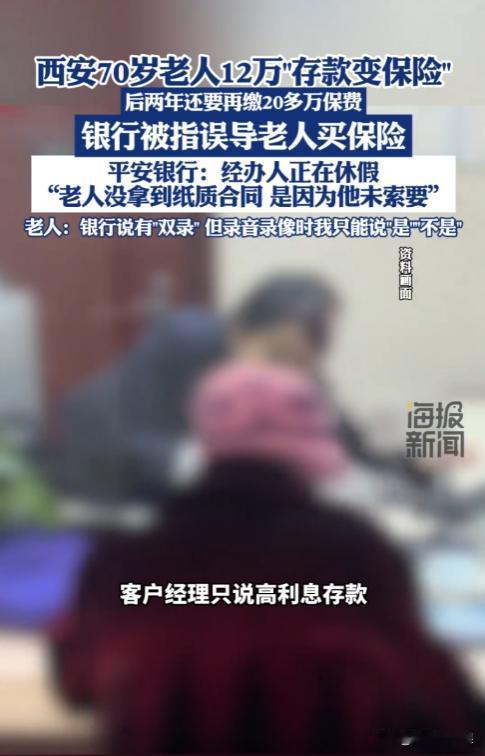

陕西西安,一大爷家里120000元的存款到期,于是来到银行重新存定期,可没想到,两个月后,大爷竟发现所谓的“存款”竟全部成了理财产品,后面还要继续缴纳24万元,如何评价此案? “我们有双录(录音录像),所以客户是知情的,不可能退保!”这是银行在面对质疑时的标准回应。然而,徐师傅的一番话竟揭露了事件真相! 两个月前,徐师傅接到了一通来自银行工作人员的电话,那堪比金融营销的教科书式话术:“高利息”、“保本保息”等,每一个词汇都精准的,敲击着老年人追求稳健又渴望高收益的心理,随后没几天,徐师傅便来到了银行办理! 在银行大厅工作人员的“指导”下,徐师傅在手机银行一步一步的完成操作,没有纸质存单,工作人员当时的解释是:银行纸质存单用完了!这一切看起来如此正常,却又暗藏猫腻。此时的徐师傅,已经陷入了精心设计的金融陷阱! 在大多数老人眼里,他们有着对银行天然的信任,认为银行不可能存在“诱骗”行为,因此,徐师傅也就没有产生怀疑,一个多月以来,他始终以为自己所办理的是存款业务,再加上使用手机较少,此方面的知识就更为匮乏! “你帮我看下,我这12万元一个月有多少利息了?”一次偶然的机会,徐师傅便委托亲戚帮忙查看,殊不知,那12万元根本没有存为定期,而是变成了一份保险,更令人震惊的是后续两年每年需缴纳12万元保费,共计24万元。 据了解,徐师傅夫妻二人退休金并不高,根本无力承担这笔额外支出,当初办理业务,只听得是存款,谁承想,竟是理财保险,夫妻俩积攒多年的养老钱,一瞬间没了底,这使得他们寝食难安,忧愁不已! 然而,银行方面不断声称有“双录”证据证明客户知情,但徐师傅透露:“双录”过程中,工作人员要求其不能说话,只能点头,或者摇头,即便是开口,也仅限于是或不是、同意或不同意! 这种机械式的回答,根本不能确保消费者真正理解产品性质,形式上的合规掩盖了实质上的欺骗。对此有网友表示:银行就应该是办理存款的地方,保险业务应该交由保险公司,千万不要轻信所谓的投资理财产品! 对此,还是建议大家,老年人前往银行办理业务时,最好有家人陪同,切勿轻信“高息”承诺;务必要仔细阅读合同文本;一般而言,办理的保险业务都有20天犹豫期,一定要充分利用好这一时间段! 针对这一事件,有律师指出:徐师傅在此次业务办理中,存在着一定的被误导销售嫌疑,可再次与银行协商,要求全额退保! 最后,银行作为金融服务机构,信誉是立足之本,当信任被辜负,伤害的不仅是老年人的内心,更是整个社会的信任基石。对此,您是怎么看待这件事的呢? 信息来源: 海报新闻|《西安70岁老人12万“存款变保险”,后两年还要再缴20多万保费》 第一财经|《去银行存12万办成保险,老人称时隔月余亲戚帮查手机银行才知,银行回应》 文|梅林 编辑|南风意史