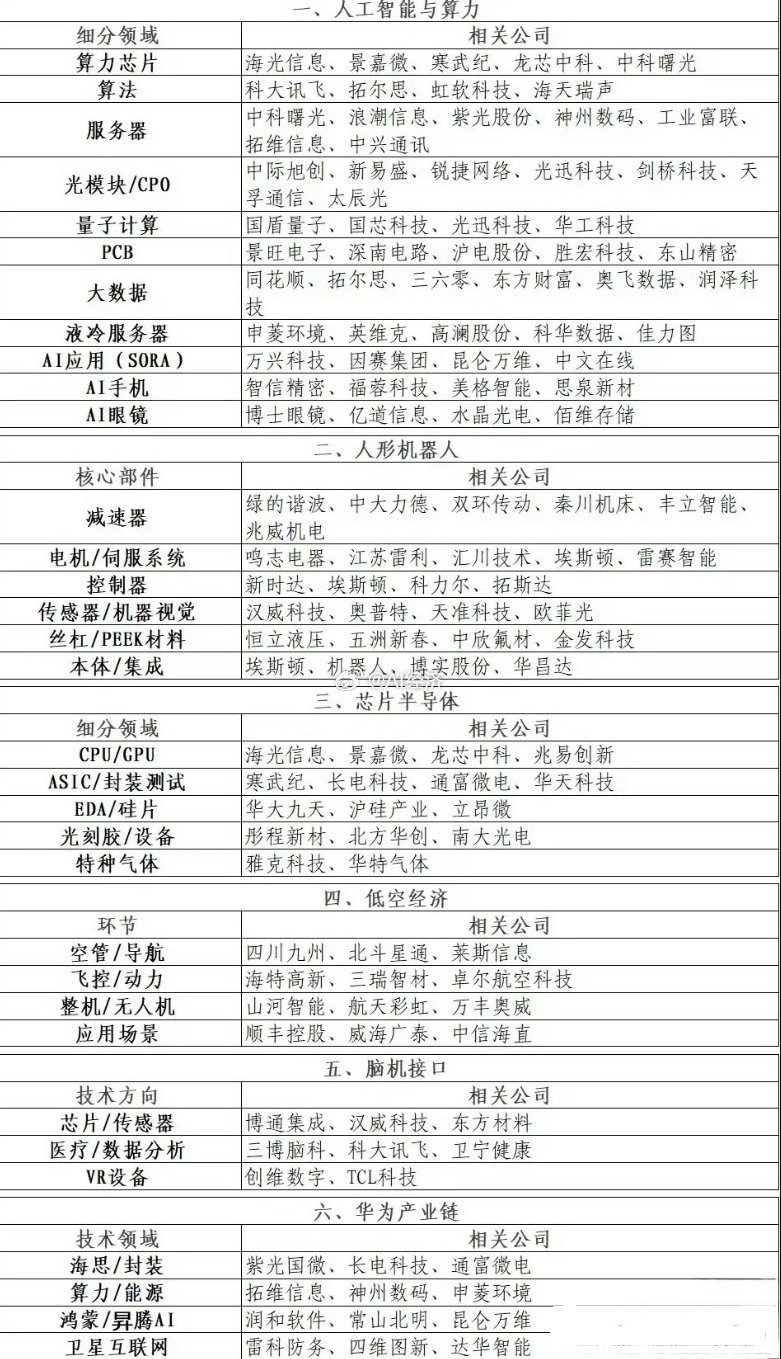

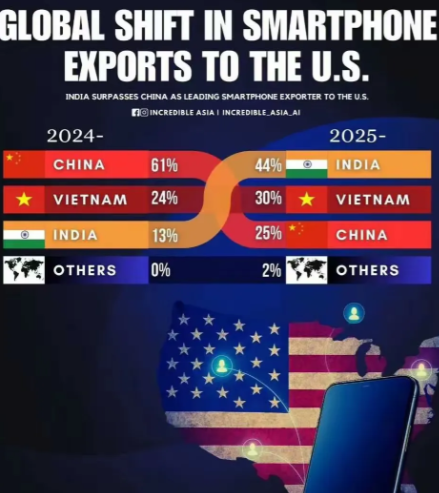

印度把技术引进的突破口放到了中国头上。在盾构机、特高压输电、铁路、电信、AI等方面取得了长足进步。对此我们要保持高度警惕! 印度把技术突破的重心压在中国身上,这事儿得从更久之前说起。上世纪 90 年代,印度的基础设施建设几乎全靠外国技术支撑。当时全印度的盾构机加起来不到 10 台,还都是德国和日本的二手设备,维修一次要等三个月备件,地铁工程进度常年滞后。 如今再看,新德里地铁三期工程里,60% 的盾构机已经是印度本土组装,而核心的液压系统和刀盘技术,都能追溯到中国企业 2015 年转让的生产线。 这种变化不是个例。特高压输电领域,2010 年印度全国最高输电电压只有 400 千伏,一条线路从北部火电基地到南部负荷中心,损耗率超过 30%。 2018 年引进中国 ±800 千伏技术后,他们用三年时间建起了第一条特高压线路,现在这条线路的年输电损耗比原来降低 15%,还顺带把技术改造成适应南亚湿热气候的版本。 去年孟加拉国从印度引进的输电项目,用的就是这套改良技术,而中国企业再去竞标时,对方直接要求按印度标准来做,光是适配成本就增加了 20%。 铁路方面的对比更明显。2010 年印度最快的火车是 “Shatabdi Express”,德里到阿格拉 200 公里要跑 2 小时 40 分。当时他们想引进高铁技术,先找了日本,谈了五年没谈拢核心技术转让。 2017 年转向中国,用 “市场换技术” 的模式引进牵引变流器等关键设备,现在孟买至艾哈迈达巴德的高铁试验段,时速已经稳定在 180 公里,比十年前快了一倍多。 更值得注意的是,他们没改英国留下的宽轨距,却让中国技术适配成功,这种 “不换轨道只提速” 的模式,被越南看中,去年签的河内至胡志明市铁路改造项目,就放弃了纯中国方案,选了印度这套混搭技术。 电信领域的前后反差藏着更多细节。2015 年印度 4G 覆盖率不足 15%,Reliance Jio 刚成立时,连基站建设方案都拿不出来。 他们从中国引进全套 4G 设备后,用五年时间把 4G 覆盖率提到 98%。到了 5G 时代,印度玩起了新花样:要求中国企业转让基站散热技术,理由是印度夏季气温高,设备需要特殊设计。 拿到技术后,他们立刻联合欧洲企业搞出 “混合 5G 基站”,现在卖给斯里兰卡的价格,比中国同类设备低 12%,还宣称 “避免单一国家技术依赖”。 人工智能领域的变化则体现了另一种路径。2018 年印度的 AI 企业还在为缺乏基础算法发愁,当时中国的人脸识别算法已经在多个场景落地。印度企业引进算法框架后,用本土 17 种官方语言的语音数据训练,现在他们的方言识别准确率达到 92%,超过了中国同类技术在当地的适配效果。 更关键的是,印度政府把这套系统用在全国社保系统验证上,覆盖 13 亿人,而中国 AI 企业想进入这个市场,对方就要求开放中文语音数据库作为交换,这种 “技术换数据” 的模式,正在稀释中国算法的先发优势。 回顾印度过去十年的技术路径,能清楚看到一条轨迹:从完全依赖欧美技术,到把中国作为主要引进对象,再到用本土化改造形成差异化竞争。 2013 年印度的技术进口额中,欧美占比 78%,中国只占 9%;到 2023 年,这个比例变成欧美 45%,中国上升到 38%。 这种倾斜带来的直接后果是,在东南亚基建市场,印度企业用中国技术生产的设备,已经从五年前的零份额,涨到现在的 19%。 再看产业链层面,十年前印度的技术型企业里,能进入全球 500 强的只有塔塔咨询一家软件公司;现在,他们的电力设备企业 BHEL、电信企业 Reliance Jio 都已跻身全球行业前 50,而这两家企业的核心技术体系里,都有明显的中国技术痕迹。 印度的技术追赶,本质上是后发国家借助全球技术流动实现的弯道超车。只是这一次,他们把借力的支点选在了中国。 应对这种挑战,既不能回到封闭的老路,也不能任技术优势被消解。关键在于把握技术输出的节奏,在开放中守住核心竞争力,这才是应对当前局面的根本之道。

用户94xxx24

不愿看下去的新闻