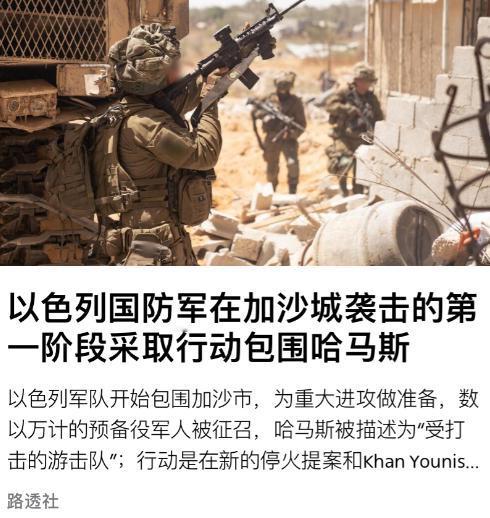

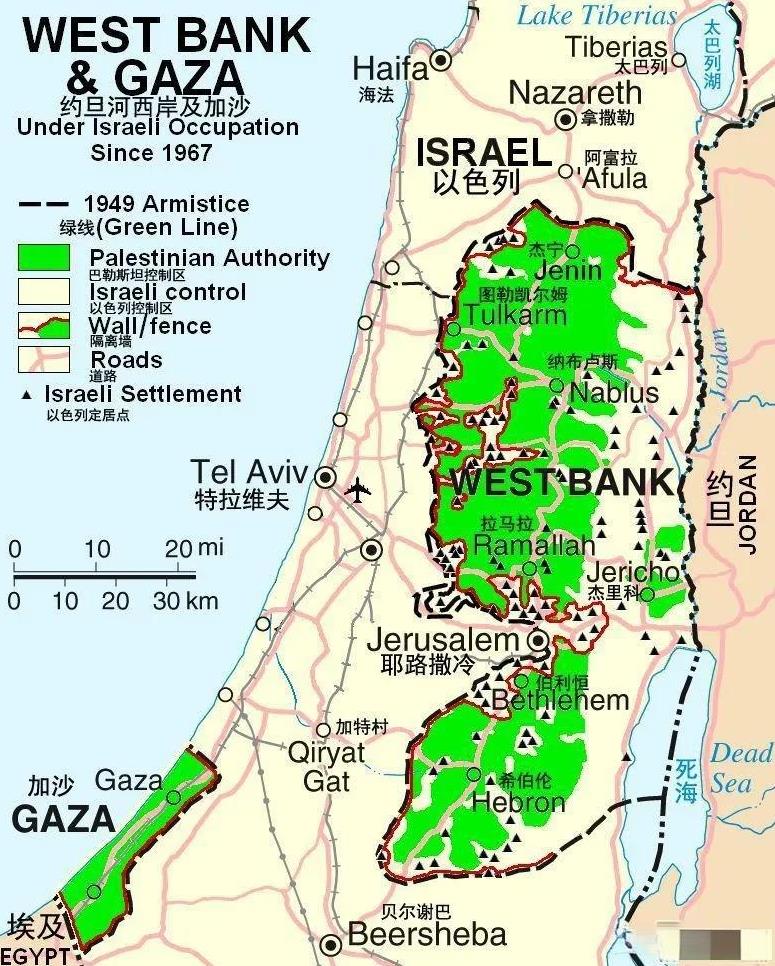

以色列终于开始攻加沙城 8月21日,内塔尼亚胡和军方已经下令,新一波加沙战争开打,主攻加沙城。 加沙城是哈马斯最后的据点,以色列认定50名人质和遗体都在这里,哈马斯最后的精锐包括大部分弹药装备也在这里,因此才要冒着外界反对和人质生命安危的风险,一定要打这里。 以军认为,只有通过军事手段彻底摧毁哈马斯的指挥中枢和防御体系,才能确保人质安全并消除长期威胁。为此,以色列国防军制定了代号“基甸战车B”的作战计划,投入五个师、14个旅级作战群,总兵力达数万人,并计划征召6万名预备役人员,分批次投入战斗。 从军事部署看,以军采取分阶段推进策略。首先对加沙城周边区域进行封锁,控制郊区地带,随后逐步向城区核心区域渗透。目前,纳哈尔步兵旅和第7装甲旅已在宰通社区展开行动,吉瓦提步兵旅则在加沙城北部发起攻势。 以军还特别针对哈马斯的地下隧道网络,使用钻地炸弹等武器进行打击,试图摧毁其隐蔽的指挥中心和武器库。不过,哈马斯的隧道系统复杂且深入地下,部分隧道深达70米,配备电力和生活设施,短期内难以完全清除。 此次进攻并非孤立事件,而是以色列长期战略的延续。自2023年10月巴以冲突爆发以来,以色列始终将消灭哈马斯作为核心目标。尽管双方在2025年1月达成停火协议,分三阶段推进人员交换和撤军,但因以色列拒绝全面解除对加沙的封锁、哈马斯要求以军撤出加沙地带,协议在第一阶段到期后未能延续。此后,以军多次违反停火协议,重启军事行动,导致加沙地带人道主义危机持续恶化。 以色列的军事行动引发国际社会广泛关注。德国、法国、约旦等国明确反对以军进攻加沙城,呼吁立即停火。德国政府副发言人斯特芬・迈尔表示,以色列的行动将加剧地区动荡,德国将通过外交手段施加压力。 法国总统马克龙则警告,以军攻势可能引发“永久战争”,并计划与沙特共同主办“两国方案”会议,推动政治解决巴以冲突。阿拉伯国家联盟秘书长盖特指出,以色列的行为旨在“全面重新占领加沙并驱逐巴勒斯坦人”,严重违反国际法。 然而,美国的立场成为关键变量。尽管国际社会呼吁停火,美国仍持续向以色列提供军事支持。今年6月,以色列与伊朗爆发冲突后,美国出动B-2轰炸机对伊朗核设施实施打击,被视为对以色列的战略声援。 8月20日,以色列批准在约旦河西岸“E1区”建造3401套定居点住房,此举遭到国际社会谴责,但美国未明确反对,凸显其对以方的偏袒。 在人道层面,加沙城的战事已造成严重后果。据联合国近东救济工程处统计,自3月停火协议破裂以来,加沙地带营养不良儿童数量增加至原来的三倍,城中心儿童营养不良率高出停火前六倍。 以军要求加沙城约100万平民向南部撤离,但南部地区基础设施薄弱,医疗资源极度短缺。汗尤尼斯的欧洲医院此前因以军袭击关闭,虽计划恢复运行,但药品和设备严重不足。联合国人道主义事务协调厅警告,强制迁移将导致“灾难性的人道主义危机”,数千家庭可能陷入绝境。 哈马斯方面则展现出顽强抵抗的决心。尽管以军声称已控制加沙地带75%的区域,并打死2000多名哈马斯成员,但哈马斯通过分散化的战术,利用隧道和城市建筑进行伏击,持续消耗以军有生力量。 8月20日,哈马斯发表声明谴责以色列的军事行动,称其“无视停火调解方的努力”,并呼吁国际社会加大对以施压。此前,哈马斯已接受埃及和卡塔尔提出的停火方案,包括停火60天、释放部分被扣押人员,但以色列未予正式回应。 以色列国内政治因素也深刻影响着军事决策。内塔尼亚胡政府面临执政联盟内部压力,极右翼政党要求通过强硬军事行动巩固支持。今年7月,沙斯党因对政府政策不满退出执政联盟,导致内阁席位减少至61席,仅维持微弱多数。 在此背景下,内塔尼亚胡试图通过扩大军事行动,转移国内矛盾,同时满足右翼势力对“彻底击败哈马斯”的诉求。然而,以色列国内反战声音日益高涨,8月17日爆发大规模示威活动,约百万人走上街头,要求政府通过谈判解救人质并结束战争。 当前,巴以冲突已进入关键节点。以色列的军事行动虽在短期内可能取得战术优势,但难以解决根本矛盾。哈马斯的抵抗意志、国际社会的压力以及以色列国内的政治分歧,都将制约其战略目标的实现。 长期来看,唯有重启“两国方案”谈判,建立独立的巴勒斯坦国,才能实现中东地区的持久和平。在此过程中,国际社会需形成合力,特别是美国应摒弃双重标准,推动以色列回到谈判桌前,为巴以双方创造对话条件。 这场战争再次提醒世界,军事手段无法带来真正的安全。加沙城的炮火不仅摧毁建筑,更撕裂人心。当务之急是立即停火,保护平民生命,为政治解决创造空间。

用户10xxx66

以色列必灭亡