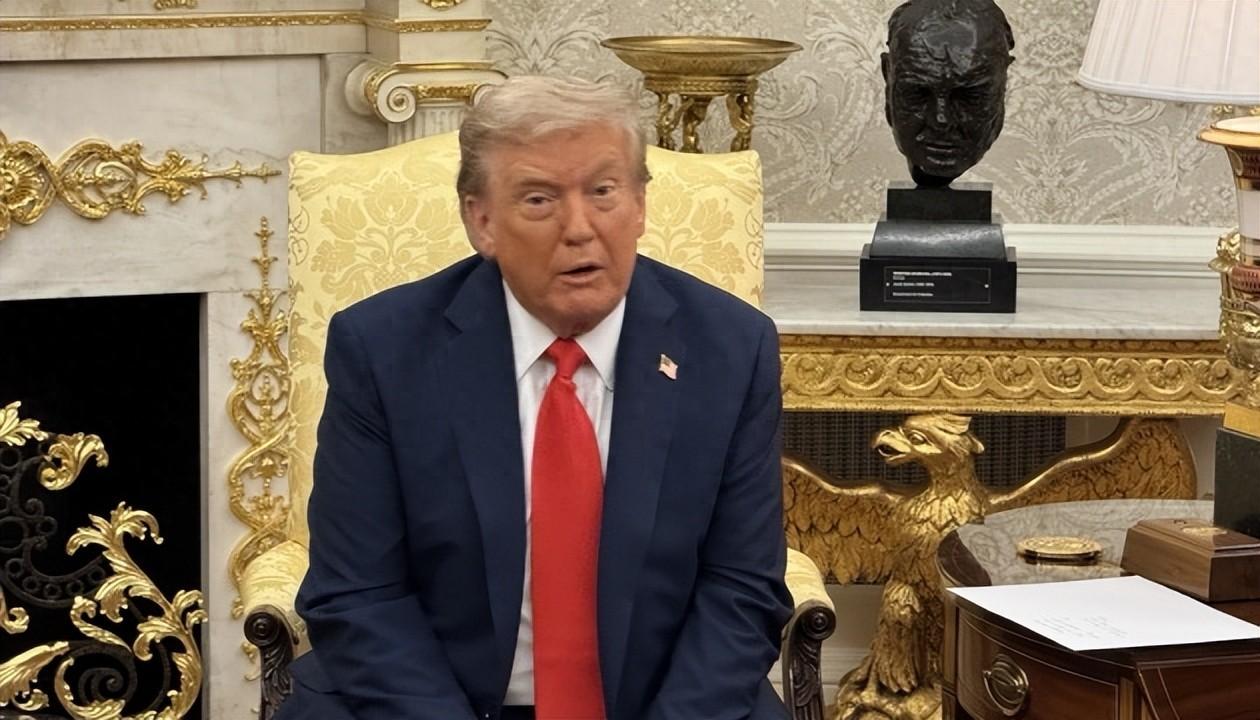

贝德明斯特的草坪这回安静了。白宫一句话:总统取消八月度假,留在华盛顿“打铁趁热”,要把俄乌谈判往前推。发言人卡罗琳·莱维特配了台词——“通常这种时候总统都会去度假,但这位总统不会。”听起来像工作箴言,其实是政治宣言:舞台不在高尔夫俱乐部,镜头要留在椭圆形办公室。 他原本考虑把“和平方案工作坊”搬到自家球场,最后还是改口。地点的回摆,信息量不小。度假村谈判像一场私人秀,华盛顿谈判才是国家叙事。从“去度假”到“不过去”,既是对外的态度管理,也是对内的形象管理——勤政、不休、亲自盯盘。对手在算筹码,他在算镜头。 节奏也改了。问三方会谈什么时候?发言人留了悬念:“很难说,他想看看双边会谈的进展情况。”这句轻描淡写,其实是操作指南:先把两端各自拎出来掂量,再考虑三角收口。对基辅,意味着先拿出“可谈清单”;对莫斯科,意味着观察白宫愿意给到的空间;对欧洲首都,则是继续“猜题”——谁能提前给出可执行的保障安排,谁的话筒就更靠近中间。 这套“先双边、后三边”的排兵,与“趁热打铁”的表述一致:快,是目标;控,是手段。快不等于莽,控不等于拖。华府知道时间窗口在收缩,战场态势、财政承压、盟友耐心……每一样都在倒计时。取消度假,是把所有人都推上时间轴;三方会不设表,是把主动权攥在自己手里。 别忽视语言里的小机关。“肩负使命的人”“迅速解决问题”——这不是外交辞令,是竞选风格沿用到执政日常。无论能否拿下停火框架,“我在华盛顿忙和平”的叙事,已经先一步成立。它能对内消掉“甩手掌柜”的质疑,对外制造“最后推动者”的心理压力。对谈判桌另一侧,这种压力会化作两种问题:你能交付什么?你何时交付? 当然,快,是风险放大器。谈判越抢时间,越考验准备:议题边界画到哪、执行路径谁兜底、监督与惩戒怎么落地。把三方会的时间交给前置双边的“表现”去决定,听上去像妥帖的流程,实操上却很容易变成“相互观望”。谁都想先看对方的让步草案,谁都不愿第一个把底牌亮给镜头。华盛顿选择留在首都,就是为了随时把节奏拨快一格:今天不行,明天再约;这周没有,下周再推。摄影灯常亮,故事就得往前讲。 对乌克兰来说,难题不在词藻,在取舍。任何能走进三方会的双边成果,都意味着在某些议题上给出“可谈”的空间;不给,就可能被排队再等等。对俄罗斯来说,观感重要,文本更重要。白宫把场地定在华盛顿,等于告诉克里姆林宫:安全安排可以讨论,但“谁主导”的牌不能丢。对欧洲来说,留在华盛顿的总统,是一记信号也是一道阴影——你们当然要参与,但节拍器握在白宫。 这就是为什么,度假取消不是细节,它重置了光圈。贝德明斯特的树影再好看,也拼不过华盛顿的日光灯。谈判未必在这里结束,却必须从这里开始看。三方会有没有日期?没有。有没有方向?有:先双边试水,再三边封口;先叙事铺垫,再文本攻坚。能不能成,看两件事:战场的火势降不降,桌上的字能不能落地。前者决定空间,后者决定速度。 所以别急着把“取消假期”当作和平的前奏,更别当成作秀的续集。它是一次姿态校正——告诉对手,我在;告诉国内,我干;告诉盟友,跟上节拍。至于真正的时间表,它不在发言人的话筒里,也不在新泽西的会所里,它在炮声的强弱里,在各自草案的动词里。等到那句“趁热打铁”不再出现在通稿里,说明铁已经成形;在那之前,华盛顿的灯还会一直亮着。 参考资料:《 特朗普被曝正研究如何施压乌克兰放弃部分领土,从而结束俄乌冲突,如何评价特朗普这一想法?-观察者网 》