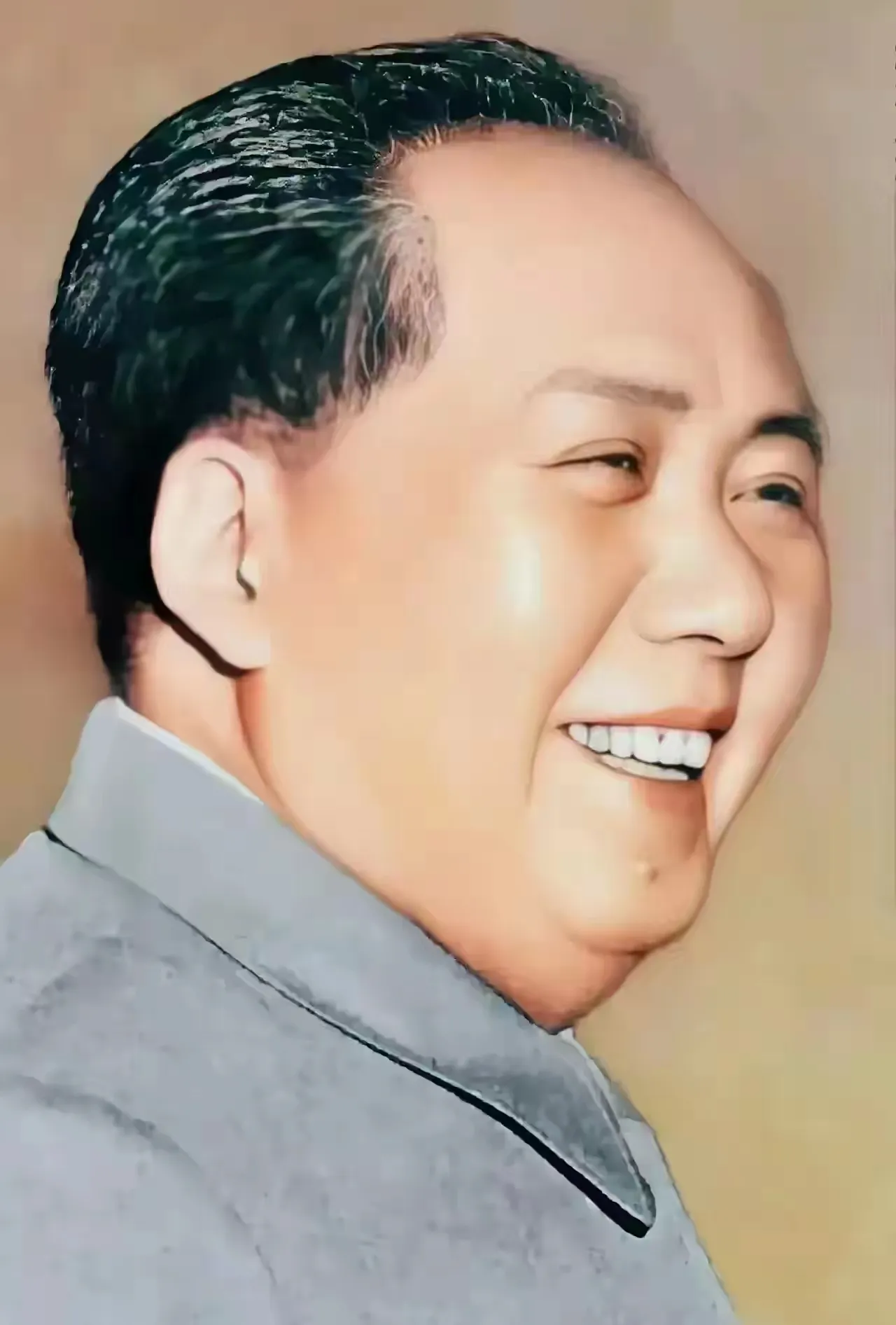

1969年中共九大会间休息时间,许世友怯生生地走到毛主席身边,寒暄了几句,毛主席知道他有话要说,就直接问道,有什么话就直接说,你什么时候也不好意思了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年的北京,九大正在人民大会堂召开,那是一个特殊的时刻,外有边境冲突,内有政治暗流,气氛压得让人透不过气。 在这样紧张的会场里,却出现了一幕出乎意料的细节,会间休息时,一个平时在战场上敢打敢拼、脾气刚烈的将军,居然显得有些拘谨,他就是许世友。 许世友一生直来直去,打仗时冲锋在前,谁都知道他从不服软,但那天,他脚步不算利索,走到毛主席身边时,脸上带着少见的犹豫,这一刻,他不像铁骨铮铮的猛将,更像个有心事的孩子。 主席见到他这副模样,立刻看穿了心思,用一句带着笑意的话点破,让他把想法直接说出来,不要憋着。 轻描淡写的一句话,让紧绷的氛围一下子松弛下来,也让这位将军重新挺直了腰板,把心中积压的忧虑与思考尽数倾吐。 这份“怯生”背后,并非恐惧,许世友与毛主席有过太多生死相托的革命经历,从延安一路到解放全中国,他早已把主席当作最值得信赖的依靠,正因为信赖,他才担心自己言辞粗直,不够分寸。 也正因为敬重,他才会在面对领袖时显得小心翼翼,那是一种发自内心的尊崇,和普通人见到父亲时的本能反应没有两样。 主席的话不仅是安慰,更是鼓励,那是一个明确的信号:在讨论国家大事时,需要的是真实情况,需要的是来自前线的意见,而不是虚浮的奉承,九大的空气本就沉闷,许多人说话前要掂量再三。 主席却用一句轻松的话,把最重视的民主作风展现出来,正是这种氛围,让一些不同的声音能够传递上去,也让将领们敢把心里话亮出来。 许世友在会场里没有说透,但几个月后,他用行动把态度表达得清清楚楚,九月,主席来到南京长江大桥视察,大桥刚建成通车不久,被视为自力更生的象征。 主席问起桥是否能担负战备需要,许世友并未回答空话,而是选择了一种近乎冒险的方式来证明,他下令调动一个坦克团,从桥上全编制开过去。 这一决定在军区内部引发巨大争论,风险摆在那里,大桥是全国人民的骄傲,如果出现闪失,谁也担不起责任,有人担心桥的承重,有人担心履带损坏桥面。 许世友顶住压力,请来专家反复论证,又设计方案保护桥面,要求坦克直行,不许转弯,当天,八十辆轻型坦克与数十辆军车在万众瞩目下驶过大桥,轰鸣声震动全城。 市民涌上江边观看,场面壮观,当最后一辆坦克驶下桥头,许世友高声宣布桥经得起战备考验,并将结果上报北京,这就是他对主席最直接的回应:部队可靠,大桥也可靠。 除了行动上的果断,他还有另一面,那就是情义,就在九大期间,他冒着风险向主席提到一位已被打入冷宫的老战友王近山,王近山因家庭问题和作风争议被撤职,下放农场劳动多年,基本被遗忘。 许世友清楚,王近山不是一般的将军,在淮海和辽沈战役中,他曾以突击勇猛力挽狂澜,多次改变战局。 即便在农场,他仍坚持研究军事,从未放弃军人的责任感,许世友相信,这样的人才在国家备战之际不该被埋没。 主席听了请求,并没有立即表态,他翻阅过王近山的功过材料,沉思再三,决定让他暂时回到军队岗位,接受考验,很快,王近山回到南京军区担任副参谋长。 他上任后立刻投入繁重工作,巡视东南沿海防务,发现漏洞,纠正演习问题,三个月后,军区递交的战备报告让中央刮目相看。 最终他的处分被撤销,军衔与荣誉恢复,能够出现这样的转折,与许世友的冒险求情密不可分。 主席对许世友的欣赏并不代表没有提醒,几年前,他曾特意让许世友去读《红楼梦》,在主席看来,许世友的短板是文化修养,他打仗勇猛,却缺乏更广阔的视野。 主席引用汉初历史人物作比,告诉他光靠武勇是不够的,还需要文治与谋略,许世友起初不以为然,觉得《红楼梦》与战争无关。 但在主席点拨后,他逐渐理解其中的政治意味与人性洞察,这是主席希望他成长的另一重深意。 九大休会间那短短的一幕,其实并不只是几句闲谈,而是一次深刻的历史瞬间,它展现了领袖与将领之间的信任,也揭示了党内民主作风的可贵,许世友的拘谨,反映的是一名战将对领袖的赤诚。 主席的一句鼓励,则体现出对真实声音的渴求,从后来的种种行动来看,这种交流推动了很多关键的决策,也见证了军人忠诚与担当的分量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:光明网——九大会议期间,许世友与毛主席的“寒暄”