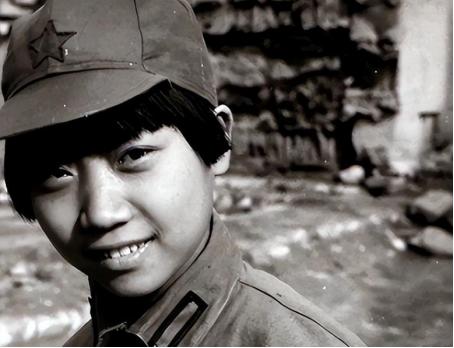

1936年,马家军截获了一个落单的12岁的小红军,谁料,这“小屁孩”却说:“你们用大刀砍死我吧,留下一颗子弹打日本人!”就是小红军这句话,令土匪头目自愧不如,保住了他的命。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1936年的冬天,西北的河西走廊寒风刺骨,荒凉的大地上,马家军的骑兵正在四处搜捕掉队的红军。 就在这样一个紧要关头,一个十二岁的小红军被押解着走进了众人的视野,他的身形单薄,脸上还带着稚气,腿上的伤口让他走得一瘸一拐,可那双明亮的眼睛里,却透出一种超乎年纪的坚定。 在那片土地上,马家军对红军向来毫不留情,他们的刀枪之下,多少战士倒在血泊中,尤其是年纪小的娃娃兵,更常常成为被杀的对象。 小红军的身份很快被揭穿,带血的军装、贴身的军帽,无一不昭示着他来自红军部队,押送他的士兵并没有丝毫怜悯,他们冷冷盯着这个小小的身影,只等着上头下令处置。 刑场上的空气压抑得让人窒息,围观的人群屏住呼吸,百姓的眼神里有惶恐,有悲哀,却也有一丝不忍。 马家军的军官冷冷注视着眼前的孩子,他见惯了战场生死,也习惯了看红军倒在枪口之下,对他来说,处理掉一个娃娃兵不过是寻常小事。 可是小红军并没有像一般人那样畏缩,他站得笔直,尽管伤口还在流血,却咬牙撑着不低头,面对压迫,他没有哭喊,也没有求饶。 他抬起头,用稚嫩的声音说出了一句话,那句话瞬间让四周陷入死一般的寂静,他说可以用大刀砍死自己,把子弹省下来打日本人。 这句话像重锤一般敲击在在场所有人的心口,马家军的士兵们互相望着,神色复杂,竟一时不知如何反应,他们手中握着枪,刀锋在寒风中闪着冷光,可心底却被震得乱了。 一个十二岁的孩子,在死亡的边缘想到的不是自己,而是民族的存亡,他关心的不是痛不痛,而是子弹能不能用在真正的敌人身上。 军官的脸色僵住了,他本以为会看到恐惧的眼神,本以为这孩子会跪地求饶,甚至破口大骂,可眼前的一切完全颠覆了他的预想。 那句话在风中久久回荡,让他想起远在故乡的亲人,想起被日军铁蹄践踏过的土地,他是马家军的头目,手里掌握着生杀大权,可此刻,一个孩子的赤诚让他心头泛起羞愧。 士兵们还在等待命令,空气凝固得能听见心跳,军官的手摸在腰间的手枪上,却迟迟没有扣动扳机。 那一瞬,他心中翻涌的不是杀意,而是一股久违的惭愧,他终于抬起头,厉声呵斥身边的副官,说孩子年纪太小,能犯什么大错,随即下令放人。 这一声喝令让周围的士兵愣在原地,不敢置信,可谁也没有再多说一句,枪口缓缓放下,刀锋也不再举起,小红军被推着走出刑场,他的步伐依旧蹒跚,却显得那样坚定。 人群中,有百姓悄悄抹泪,他们亲眼见证了一个孩子如何用一句话撼动了敌人的心,也见证了一个单薄的身影如何挺起了民族的脊梁。 在那个战火纷飞的年代,红军的理想和信念不是空话,而是像这孩子一样刻进骨子里的坚持。 小红军离开后,他是否顺利找到部队,没有人清楚,或许他重新回到了队伍里,继续为了民族解放而奔走;或许他倒在了某一条荒凉的戈壁路上,长眠于风沙之间。 但无论结果如何,那一句“留子弹打日本人”,早已不只是一个孩子的遗言,而是那个时代最真实的呼喊。 在最危险的民族时刻,正是因为有无数像他这样的年轻生命,把生死置之度外,把家国放在心头,才换来了后来胜利的曙光。 今天的人们或许难以想象,一个十二岁的孩子能有如此坚定的觉悟,可正是这样的觉悟,让中华民族在劫难中挺过来,让这个国家终究站立在世界东方。 岁月流转,风沙早已掩去了当年的血迹,但那句话依旧像戈壁上的野草,顽强地在记忆里生长。 它提醒后人,真正的勇敢不是无所畏惧,而是在最黑暗的时刻仍然想着光明,小红军张金龙的故事,就是一段永远不会褪色的传奇。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:陇南徽县融媒——“土匪正要枪毙一名12岁的小红军,小红军一席话令土匪自愧不如”