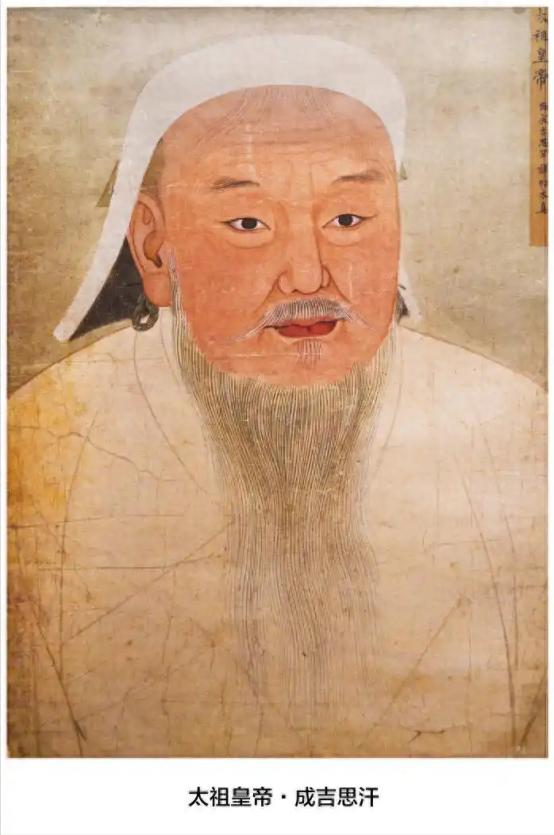

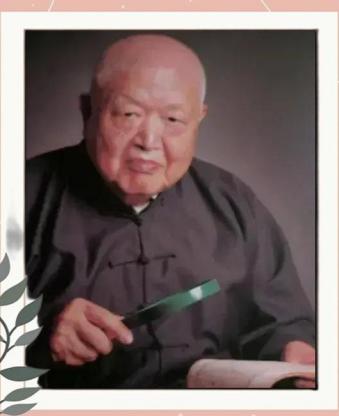

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年的北京,初春的清晨依旧透着一股微凉,街头巷尾逐渐热闹起来,小贩们支起摊子,叫卖声此起彼伏,就在这样一个普通的日子里,一件足以载入中国文物史的事情发生了。 北京大学考古系的教授史树青正准备去看望朋友,他走过一条街口时,注意到一处摆着几卷旧字画的小摊。 摊主是个中年女子,神色平常,摊前放着几幅年代久远的画卷,史树青从小浸润在古玩市场,对这些东西有着极为敏锐的眼光,他随手拿起一幅,展开的瞬间,心头猛地一震。 画中人面容宽厚,浓眉大眼,披着毛皮衣衫,眼神中带着不容忽视的威严,那不是寻常人物,而极像史料中记载的草原帝王成吉思汗。 他的心跳骤然加快,手指都微微颤动,这幅画的笔法古拙,纸张泛黄,墨色虽已淡去,却散发出典型的元代气息,史树青多年积累的经验告诉他,这不是寻常的旧画。 成吉思汗的容貌向来神秘,在他生前,曾严令禁止画师为其作像,甚至死后很长一段时间,人们对他的相貌都只能靠文字去想象。 元世祖忽必烈为了祭祀祖先,在太庙里悬挂过所谓的画像,可那只是根据他自己的样貌改绘的,真假难辨。 南宋大臣赵珙在《蒙鞑备录》里留下过描述,但语言终归有限,这样一位开创帝国的英雄,留下的真实面貌几乎是空白,正因如此,眼前这幅画带来的冲击可想而知。 摊主并未在意画卷的意义,她只是提到,这幅画是她公公陈宦的旧藏,陈宦是北洋时期的四川督军,生前酷爱书画,常与蒙古地区的贵族往来,一次外交活动中,他从蒙古亲王手里得到这幅画作为礼物。 之后,这幅画像在陈家辗转多年,随着家道日渐衰落,终于被后人拿到街头出售,中年女子似乎只想换点生活所需的钱,并不知道这画可能的分量。 史树青立刻做出了决定,他掏出三块钱,换得了这幅画,在当时,这笔钱相当于一位工人一周左右的工资,可在他看来,和眼前的宝物相比,几乎不值一提。 他小心翼翼地卷好画轴,心中涌起的是难以言说的激动,他清楚,自己极可能握住了一件国宝。 回到家中,他开始了细致的研究,他先从纸张纤维下手,发现与元代特征高度一致,再观察人物服饰,与史书《元史·舆服志》里的记载一一对应。 墨迹的层次感和笔触的力度,更加印证了这是出自元代画工之手,经过反复比对,他的信心越来越坚定,这绝不是寻常的仿品,而极有可能是元代宫廷遗留下来的真迹。 为了避免主观判断,他把画带去请业内权威鉴定,张珩、谢稚柳、启功等人共同查看了画作,从题款到笔法,从用纸到设色,逐一分析,最后一致认定,这是一幅珍贵的元代成吉思汗画像。 消息在文博界引起了轰动,这不仅填补了关于成吉思汗面貌的空白,也让人们重新审视元代绘画的价值。 面对这份重大的发现,史树青没有选择将其据为己有,他深知,这样的文物不属于某个个人,而应该属于国家和民族。 1953年,他把这幅画正式捐赠给国家博物馆,经过专业的修复,这幅画被确认为国家一级文物,进入公众的视野,成为研究元代历史的重要资料,如今,它安静地悬挂在国博的展厅里,吸引无数观众驻足凝视。 这件事带来的意义远不止于一次“捡漏”的传奇,它折射出学者对文化的责任感,也揭示了民间流散文物背后的复杂故事。 如果当日换作别人经过摊子,可能会将这幅画视作普通旧物随意错过,正是因为史树青的眼力、学识与担当,才让这幅画像重回国家怀抱,免于流失。 从街头到国宝,三块钱换来的不仅是一幅画像,更是一段民族记忆的归来,成吉思汗的面貌通过这幅画,跨越数百年的时光得以呈现,而史树青的名字,也随着这幅画像,永远镌刻在中国文物保护的历史上。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:荆楚网——史树青:“捡”这辈子最大的漏 中国新闻网——关门弟子回忆:史树青的“捡漏”生涯