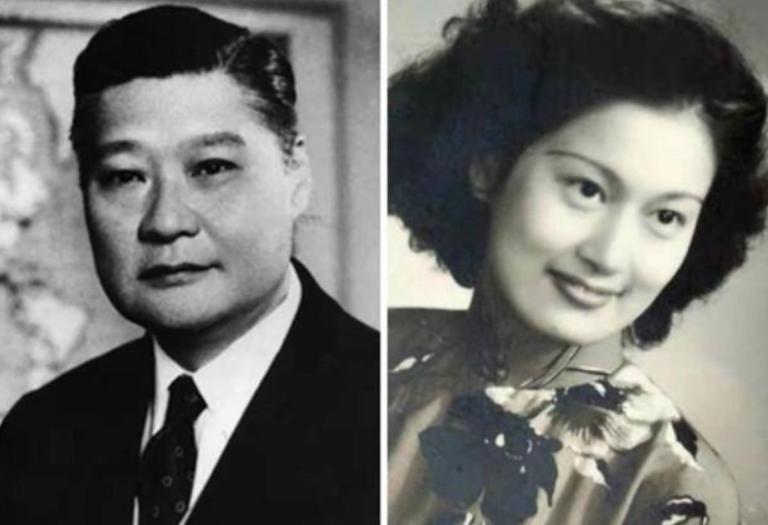

叶公超出轨自家堂妹,妻子带着一双儿女赴美,只盼望永不相见。40年后,叶公超凄凉去世,死前喃喃自语:“我的太太、女儿要来看我了……”未料,妻子却连葬礼都不肯参加! 几十年前,在北京城里提“叶公超”,那绝对是文化圈里响当当的一号人物。出身名门,才华横溢,年纪轻轻就在北大、清华当教授,讲台下坐着的,是钱钟书、季羡林、杨振宁这种级别的学生。长得又是一副斯文俊朗的公子哥模样,搁现在,妥妥的顶流学者。 这样的男人,爱情故事自然也少不了。他的太太,叫袁永熹。燕京大学公认的校花,还是个物理系的学霸。那个年代,一个研究莎士比亚的英美文学专家,爱上了一个搞量子物理的科学才女,这CP组合,简直就是小说照进现实。 他们的开始,浪漫得就像一部文艺片。叶公超在台上讲课,袁永熹就坐在台下,安静地看着。两人从课堂交流到书信传情,顺理成章地走到了一起。1931年,他们在北京办了婚礼,没太铺张,但来的都是当时文化界的头面人物。婚后,儿女双全,凑成一个“好”字,小日子过得那叫一个安稳。朋友们都说,这是师生恋最完美的范本。 转折点是1937年,日本人打了过来。时局动荡,叶公超为了安全,把袁永熹和一双儿女送去了美国避难,自己选择留在国内。这一分开,就是漫长的岁月。距离,有时候真的能杀死爱情。 叶公超身边,从来不缺仰慕者。袁永熹在的时候,他还能守着“爱家”的体面。可妻子一走,他身边就热闹起来了。这其中,出现了一个最不该出现的人——他的堂妹,叶崇范。 按理说,这是亲戚,得守着规矩。但这位堂妹从小就不是个安分的主,性子野,胆子大。抗战时期,俩人在昆明重逢,本是亲人间的相互照应,可一来二去,这感情就变了味。 真正让两人关系突破底线的,是一件国宝——毛公鼎。这鼎是叶家的传家宝,日本人占领上海时,差点就落到了鬼子手里。叶公超冒险潜回上海护宝,结果被日本宪兵抓了,一顿毒打,辣椒水、老虎凳都用上了,硬是没吐露一个字。是叶崇范在外面四处奔走,里应外合,俩人拼了命才把这件国宝转移出去。 共患难,最容易滋生爱情,哪怕是不伦的。 1945年,抗战胜利。袁永熹满心欢喜地带着孩子回国,以为终于能一家团聚。可等待她的,却是丈夫和堂妹早已同居的残酷事实。 她没有哭,没有闹,没有当众撕破脸皮。她只是平静地提出了两个字:“离婚。” 叶公超慌了。他又是解释说堂妹只是名义上的亲戚,没有血缘关系,又是低声下气地求原谅。可袁永熹这种女人,外表看似温柔如水,内心却坚如磐石。底线一旦被触碰,就再也没有回旋的余地。她没再多说一句话,直接带着孩子,再次登上了去美国的轮船,这一走,就是一生。 在那个年代,一个女人带着两个孩子在异国他乡重新开始,要吃多少苦?可她宁愿吃这些苦,也不愿再回头看那个背叛她的男人一眼。她在美国加州大学找了份研究工作,靠自己把一双儿女抚养成人,再也没主动和叶公超联系过。 叶公超呢?他不同意离婚,或许是出于政治前途的考量,或许是心里还存着一丝念想。他成了名义上的“单身汉”,仕途倒是越走越高,一度官至外交部长。在外面,他依旧是那个风度翩翩的外交家。可只有他自己知道,那个家,其实早就没了。 随着年纪越来越大,叶公超开始疯狂地想念妻儿。他一封接一封地给袁永熹写信,哀求、忏悔、盼望团聚。可那些信,全都石沉大海,没有半点回音。 据说他有一次去美国开会,想顺道看看孩子。女儿直接拒绝见面,儿子倒是来了,但父子俩在咖啡馆坐了十分钟,全程无话,儿子临走前,冷冷地扔下一句:“我只认我妈。” 这句话,比任何指责都来得更狠。 1961年,叶公超因为在联合国的一次“弃权”投票,得罪了蒋介石,政治生涯戛然而至。他被召回台湾,名为“资政”,实则软禁,彻底成了一个孤家寡人。 晚年的他,病痛缠身,住在台北的一间小公寓里,身边只有那个身份尴尬的堂妹照料着。他时常对着空荡荡的房间发呆,嘴里念叨着妻儿的名字。 1981年,叶公超病危。弥留之际,他耗尽最后的力气,眼睛死死地盯着病房门口,嘴里喃喃自语:“我的太太、女儿要来看我了……” 然而,直到他咽下最后一口气,那扇门也没有被推开。 叶公超去世后,消息传到了美国。袁永熹没有出席葬礼,孩子们也没有回来。她只是托人送去了一副挽联,写得极其冷静克制,其中一句是“旧梦犹寒”。一个“寒”字,道尽了一生的伤痛和决绝。 后来,袁永熹在遗嘱里交代得清清楚楚:死后,不与叶公超合葬。