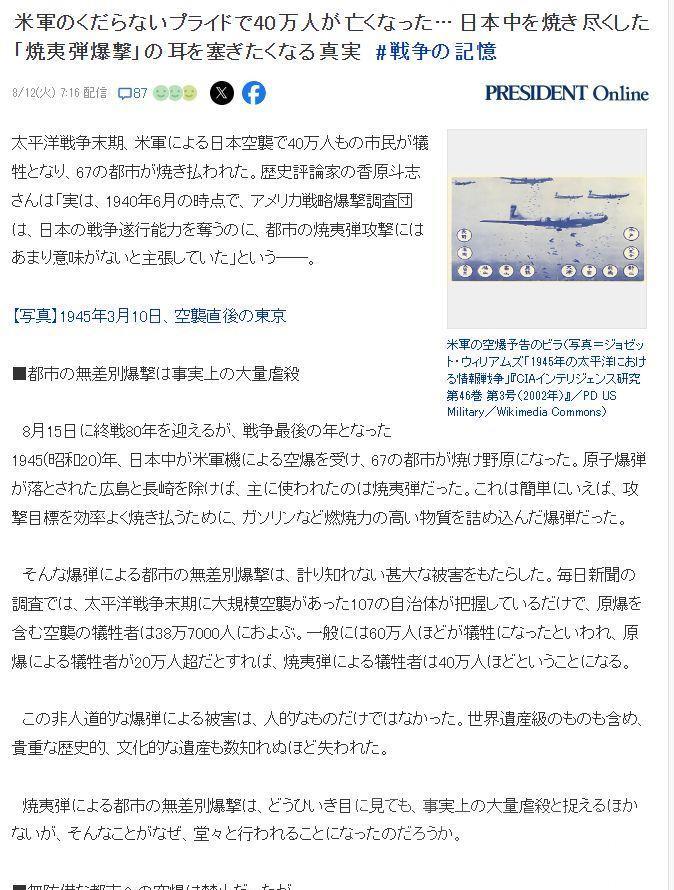

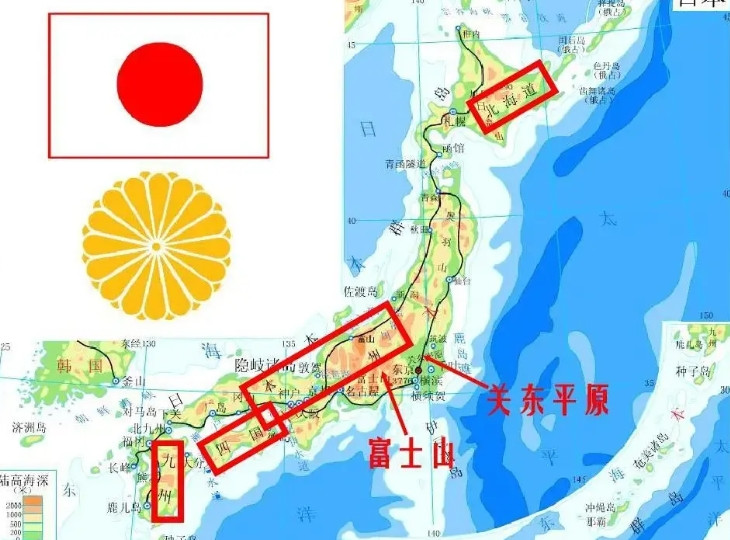

侵略者的后代,可以光明正大地穿着印有旭日旗的服装,在大人的带领下去参拜靖国神厕,侵略者认为这是理所当然的,没有任何问题。 (信源:上观新闻——谎言重复100遍+:日本就这样将自己打扮成战争“受害者”) 2024年8月15日,当日本首相率内阁成员出现在靖国神社时,神社内外早已人山人海。穿着白衬衫的上班族、身着传统和服的老太太,甚至还有父母带着的孩子,都虔诚地低头合十。 一位老者对身边的孩子轻声说:“看,这些人是为了保卫日本而死的,要记住他们。”这份对战犯的“敬意”并非个例,民调显示高达58%的日本人认为此举“无可厚非”。 这场仪式也不止于神社之内。大阪城公园旁,为侵华日军步兵第八连队所立的纪念碑上,“大东亚神圣战争”的字眼赫然在目。类似的美化符号遍布日本各地,老兵和右翼分子会身着侵华时期的军服集会,公交车上甚至有普通人公然穿着它,作为一种炫耀。 而比街头喧嚣更致命的篡改,发生在课堂和书架上。在政府审定通过的中学历史教科书里,日本文部科学省悄然做了一个改动:将“杀害大量中国民众”换成了“波及大量中国民众”,并彻底抹去了“慰安妇”的相关记述。 一位历史老师谈及南京大屠杀时,也只是淡淡总结为“由于战局混乱,少数士兵失控”。 书店和社交媒体上,掩盖罪行的书籍与美化战争的图片,例如一张所谓“中国小朋友怀念日本兵”的照片,共同构建了一个过滤掉鲜血与哀嚎的历史。 尽管官方和教育系统在进行系统性清洗,但在日本民间,揭露真相的书籍如《东史郎日记》依然可以买到,NHK电视台也曾播出过记录731部队罪行的纪录片。 2019年的一项调查甚至显示,高达83%的日本人承认日军曾对中国平民施加非人道行为,67%的人能准确说出南京大屠杀的死亡人数。 他们不是不知道,而是在那套强大的社会叙事和功利主义道德观的裹挟下,主动选择了不看、不听、不忏悔。 这套谎言叙事之所以能屹立数十年不倒,是因为它的地基并非建立在对战争罪行的反思之上,而是一笔极其精准的经济账。1968年,日本GDP超越西德,成为资本主义世界第二大经济体,那一年,民众对“和平宪法”的支持率飙升至82%。 原因很现实:美国的安全保障省下了巨额军费,朝鲜战争的“特需”订单盘活了制造业,和平贸易带来的利益远比战争掠夺更高效持久。 当算盘打得比刺刀响时,和平便成了一种理性的商业选择。历史学家入江昭曾警告:“日本的和平主义从未扎根于对侵略本质的反思,而是建立在对战争代价的恐惧上。” 在这片由经济利益浇灌的“和平”土壤里,真相反而成了最危险的异类。在日记中记录下南京真相的老兵东史郎,晚年等来的不是尊敬,而是同胞的辱骂、“卖国贼”的标签,以及右翼团体的诉讼。 他的遭遇撕开了一个残酷的现实:战后日本的“和平”,是一种不允许真相杂音存在的和平。沉默,远比揭露罪行更安全。 如今,这脆弱的地基正在崩塌。当日本经济陷入“失去的二十年”,当人均GDP在2023年被韩国超越,那套建立在经济算盘上的和平主义便开始剧烈动摇。军费扩张与右翼抬头,不过是“国家功利主义”的逻辑在新的时代背景下,再次选择了它认为“有利”的道路。 一边是东京靖国神社里,战犯牌位前香烟缭绕,谎言被当作荣耀代代相传;另一边,在南京的水庭边,幸存者的后代默默站立,每一滴泪水都在无声痛诉那段被刻意抹去的血腥。 揭露这一切,并非为了延续仇恨,而是为了守护真相。因为,让施暴者在谎言里安睡,本身就是对逝者最残忍的二次屠杀。 如果一个国家的价值观,其善恶判断的唯一标准始终是本国利益,那么,当利益的天平再次倾斜时,历史的悲剧是否注定会以新的形式重演?