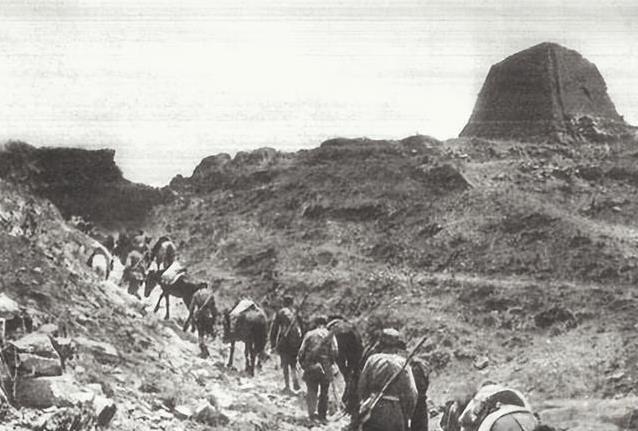

抗战中,八路军在无险可守的地方夜宿,副队长半夜还睡不着,眼皮一直在跳,总觉得会发生事,果然半夜村外突响起枪声。 1944年1月22日凌晨三点,枪声划破了冀东前稻地村的宁静。八路军第6区队副队长曹致福在睡梦中惊醒,三千日伪军已经完成合围。 这场危机早有征兆,前一天傍晚,部队选择在前稻地村过夜,曹致福强烈反对。 这个村子距离日军据点不足30公里,四周地势平坦,一旦被发现将无险可守。但战士们连日转移太过疲惫,加上临近年关,大家都想找个相对安全的地方休息。 争论的背后是冀东抗战的严峻形势,自1941年起,日军在华北实施“囚笼政策”,修筑大量据点和封锁沟,将抗日根据地分割包围。八路军各部队常年在夹缝中生存,像6区队这样的地方武装更是艰难。 曹致福并非凭空担忧,这支部队刚在1943年11月袭击了日军在遵化的大陆金矿,缴获了大量黄金和武器装备。日军对此次损失愤怒异常,一直在寻找报复机会。更重要的是,前稻地村的地形让有经验的指挥员本能地感到不安。 当枪声响起时,曹致福立即做出反应。他没有选择硬拼,而是命令部队集中到村北的大院里,同时让机枪手暂时隐藏火力。这个看似被动的举动,实际上是在等待时机。 日军指挥官误判了形势,看到八路军龟缩不出,他认为对方已经弹尽粮绝,甚至允许部分士兵分批吃早饭。这个致命的松懈,给了6区队反击的机会。 上午十点左右,曹致福带着机枪组从北门突然杀出,火力全开为大部队撕开缺口。与此同时,另一名指挥员龙水文发现了日军的马匹,当即决定夺马反冲。这个临时起意的决策改变了战局走向。 一百多匹战马被八路军夺取,这不仅解决了部队机动性问题,更让士气大振。原本处于包围圈中的猎物,瞬间变成了发起冲锋的猎手。日军没想到会遭遇骑兵冲击,阵型大乱。 整场战斗持续了三个多小时,6区队不仅成功突围,还重创了围剿部队。这次胜利在冀东军区引起轰动,成为以少胜多的经典战例。 战后复盘时,军区首长总结了几个关键因素:首先是指挥员的警觉性,曹致福对地形的判断和对敌情的分析都很准确;其次是战术运用灵活,隐藏实力、诱敌松懈、集中突破的策略运用得当;最后是抓住战机的果断,龙水文夺马反冲的决策至关重要。 这场突围战反映了冀东八路军的作战特点,在敌强我弱的态势下,他们必须比正规军更加机敏和灵活。每一次转移、每一个宿营点的选择,都可能关系到整支部队的生死存亡。 曹致福在这次战斗后声名远播,但他本人却很少提及那晚的担忧。多年后回忆时,他只是说:“打了这么多年仗,对危险总是比别人敏感一些。”这种敏感,正是老兵在无数次生死边缘磨练出的战斗素养。 “如果穿越回1944年,你更想加入曹致福的‘直觉派’,还是龙水文的‘狂战派’?为啥?” (快来评论区Battle!) 信源: