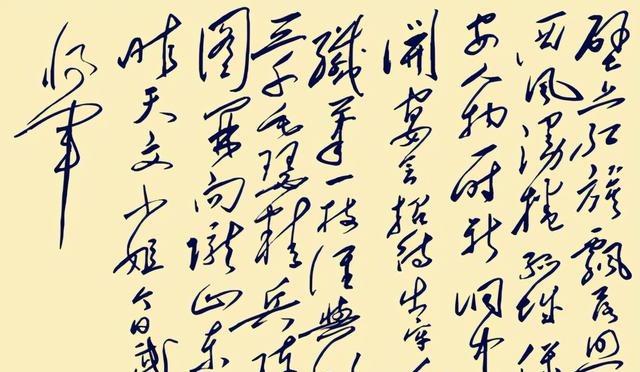

有一次,周福明给毛主席理发时,扯疼了主席。毛主席扭头道:“你今天怎么回事?一副魂不守舍的样子?” 这句话,听着是句责备,但你细品,那味儿就出来了。这不是领导对下属的呵斥,更像是一个长辈对身边一个熟悉晚辈的关心。要是真生气了,可能就直接说“怎么搞的!”或者干脆不说话了。可他问的是“怎么回事”,这里面带着探寻和关切。 周福明当时心里肯定“咯噔”一下,又紧张又温暖。他后来回忆说,主席的洞察力太强了,他任何一点微小的状态变化,都逃不过主席的眼睛。这份观察,源于一种长久的、深入骨髓的对“人”的关心。 他不仅关心国家大事、关心人民群众,也关心他身边每一个具体的人。 这事儿就引出了一个更有意思的话题:毛主席自己的“定力”有多强? 咱们先说件小事,还是关于周福明师傅的。大家都知道,毛主席有一件穿了二十多年的睡衣,上面打了73个补丁。 那件睡衣,到了60年代初,领子、袖子早就破得不成样子了。洗衣房的同志跟周福明抱怨,说这衣服一下水,都不敢使劲捞,生怕给拽烂了。周福明也劝了主席好几次,说:“主席,咱换件新的吧。” 主席怎么说?他一边吃饭一边回:“现在国家不是还很困难吗?我看再补一补就行了嘛!” 周福明忍不住小声嘀咕:“您是主席……” 这话主席听见了,立刻反问:“噢,我是主席,主席的睡衣就不能补一补了?你不也穿着补的衣服吗?” 周福明赶紧解释:“主席,您和我不一样。” “为什么不一样?就因为我是主席?难道我不也是人民中的一员吗?” 这一连串的反问,问得周福明哑口无言。是啊,主席的逻辑就这么简单:他是人民的一员,人民在过苦日子,他没有理由搞特殊。 最后,这件睡衣被送去部队的被服厂,找了技术最好的老师傅,用同色的布料,一针一线织补起来,补得不仔细看都看不出来。主席拿到手,非常满意。这件衣服,就这么缝缝补补,一直穿到了1971年,实在是没法再穿了,才“光荣退休”,成了咱们现在能在博物馆看到的珍贵文物。 一个人对物质的欲望低到这个程度,他的内心得有多大的“定力”?他的精力,根本就不在这些吃穿用度上。那他的精力在哪儿呢? 答案是,在他的书本里,在他的工作中,在他对这个国家和世界的思考里。 根据主席晚年的专职图书管理员徐中远回忆,主席晚年读得最多的,就是新华社的《参考消息》和《参考资料》。这一报一刊,雷打不动,每天必读。 到1974、1975年的时候,主席的眼睛得了很重的白内障,小字根本看不清了。怎么办?中办的工作人员就想了个办法,用毛笔一样的碳素笔,把《参考消息》上的重要文章,一个字一个字地抄成大字本,给主席看。有时候一篇文章很长,为了让主席能及时看到,大家就加班加点地抄,经常抄到深夜两三点。 这种对信息的渴求,对世界动态的关注,贯穿了他的一生。他曾说,“一天不读报是缺点,三天不读报是错误”。 最震撼人心的,还是他生命最后时刻的定力。 时间是1976年9月8日,主席离世的前一天。他已经非常虚弱了,陷入了长时间的昏迷。当他再次醒来时,喉咙里发出微弱的声音,谁也听不清。还是周福明,这个陪伴他17年的理发师,和他有种超乎寻常的默契。 周福明把纸和笔塞到主席手里,主席用尽全身力气,在纸上划了三道,就再也写不动了。过了一会儿,他又抬起手,在木床头上,非常吃力地点了三下。 就是这三下,让周福明瞬间明白了。他轻声问:“主席,您是不是要看有关‘三木’的消息?” 病重的主席,默默地点了点头。 “三木”是谁?就是时任日本首相三木武夫。当时日本自民党总裁选举在即,整个东亚局势都处在微妙的变化中。一个生命即将走到尽头的伟人,在最后的意识里,牵挂的依然是国际风云,是国家未来的外部环境。 工作人员赶紧找来关于三木武夫的报道,读给他听。当听到标题时,主席的脸上露出了轻松的神情。听完一篇,又接着听了一篇关于美国总统竞选的报道,然后,他才安详地睡着了。 这是他最后一次听读报,几个小时后,他的心脏就停止了跳动。 从那件打了73个补丁的睡衣,到生命最后时刻关心的“三木武夫”,这两件事,其实说的是同一个道理:一个人的精力是有限的,你把它放在哪里,你就会成为什么样的人。 当一个人把全部的“定力”都用在“为人民服务”这个最宏大的目标上时,他个人的物质享受、甚至是个人的生死,都显得微不足道了。