1956年,国学大师钱穆,61岁时三婚迎娶27岁胡美琦,新婚夜,他盯着如花似玉的娇妻,突然间想起了自己失散多年的妻子和5个孩子,不禁流下了眼泪。 钱穆出生于无锡的一个读书人家庭,自小聪明伶俐,九岁便能熟记古典小说,家庭虽有书香,但经济并不宽裕,父亲早逝后,生活的重担转移到母亲和兄长身上,为了读书,他辍学又复学,穷困潦倒又坚持自学,终于走上了学术之路。 年轻时,钱穆娶了邹氏为妻,她温婉安静,是个传统的江南女子,婚后不久,邹氏怀孕了,钱穆满心期待着新生命的到来,然而命运无情,孩子没保住,邹氏也因难产去世,那一年,兄长也因病离世,双重打击几乎将他击垮,原本温馨的家庭一夕瓦解,孤独和悲痛从此成了他生活的一部分。 他没有时间沉湎太久,生活还得继续,几年后,遇到了张一贯,毕业于女子师范,曾任小学校长,两人志趣相投,婚后育有五个孩子,一度生活安稳,张一贯能干、独立,既照顾家庭,也理解他的学术追求,他在讲台上讲孔孟讲庄老,她在家中教子持家,彼此成全。 1937年,战火蔓延,全国动荡,他决定南下讲学,希望在乱世中守住国学的根脉,张一贯则带着孩子回到无锡老家避难,原以为是短暂的分离,怎料这一走便是几十年不见,他在外四处漂泊,从重庆到昆明,再到香港,她在家守着孩子,独自面对战乱与艰难。 1949年,政治局势发生剧变,钱穆辗转到了香港,他在这里创办了新亚书院,立志培养新一代的中国学人,可是资金紧张,经济窘迫,生活远不像外人想象的那般体面,他曾写信回家,希望孩子们来港求学,却迟迟没有回音,后来他才知道,自己被贴上了“有问题”的标签,报纸上也有批评他的文章,孩子们受到影响,不愿回应。 就在这段孤独的岁月里,胡美琦出现在了他的生命里,那时她只是个年轻的图书馆员,对古籍和历史有浓厚兴趣,一次讲学时意外受伤,他住进了医院,胡美琦得知后,常常下班后前来探望,为他擦身、整理衣物、送书解闷,没有言语的承诺,也没有轰轰烈烈的开始,日复一日的陪伴,在孤独和病痛中开出温柔的花。 几年后,胡美琦赴港深造,两人再次相见时,已是彼此最熟悉的人,他年逾花甲,身边无亲无故,她年轻单纯,却不在意世俗的眼光,于是那场简单的婚礼在香港悄然举行,宾客寥寥,生活清贫,但他们却以平静的心面对未来。 新婚之夜的那滴泪,是对胡美琦的感激,也是对张一贯的愧疚,他知道,远在大陆的妻子,曾独自养育五个孩子,甚至因中风不得不辞职,他却无法回去,只能在信中寄托思念,后来得知张一贯去世的消息,他沉默了很久,那段被时代撕裂的婚姻,终究无法圆满。 1980年,两岸局势缓和,钱穆终于与孩子们取得联系,他见到了大儿子,父子相认,抱头痛哭,多年未见,孩子早已长大成人,彼此却几乎陌生,那一刻他才知道,曾经的缺席,在他们心中留下了怎样的空白,不久,其他子女也陆续与他见面,而张一贯已经不在人世,留下的只有无尽的遗憾。 晚年,钱穆与胡美琦迁居台湾,他身体每况愈下,视力逐渐衰退,最终几近失明,胡美琦辞去工作,成为他的“眼睛”,书稿一页页由她誊写,语句一字字由她口述,他的晚年著作,几乎都凝结着她的心血,钱穆曾说,若没有她,他撑不到今天。 然而晚年的台湾生活也并不安稳,他所居的“素书楼”被指称为占用公产,引发争议,对一位年近百岁的学者来说,这样的指责无异于奇耻大辱,他忍着身体的不适,心里却始终惦记着故乡,他临终前留下遗言,希望不要将自己埋在异地。 1990年,钱穆离世,胡美琦用尽全力整理他的著作,继续推广他的学术思想,她独自一人四处奔走,把他的讲稿、手稿、信件一一归档,确保他的声音不会被时间淹没,她并未选择自己的生活,而是将余生都用来守护他留下的火种。 2012年,胡美琦病逝,后人遵照她的遗愿,将两人合葬于太湖之滨,那里距离钱穆的故乡不远,湖水辽阔,群山环绕,像是终于回到了梦里常去的地方,那些年他所思念的亲人,那些未竟的团聚与道别,如今都沉静在这片水土中。 钱穆的一生,是一条被时代裹挟的河流,他曾拥有温柔的伴侣,也曾错过至亲的团圆,他在战火中奔走讲学,在孤独中守住文化之根,他的身边曾有三位女性,她们在不同的阶段陪伴着他,用各自的方式书写了这个读书人不平凡的一生。 新婚夜的那滴眼泪,不是软弱,而是人生所有重量的决堤,那一刻,他不是国学大师,也不是历史讲坛上的泰斗,而是一个被命运反复推搡的丈夫、父亲、老人,他哭的,不只是眼前的幸福,更是过去的苦痛和未来的希望。

清欢辞话

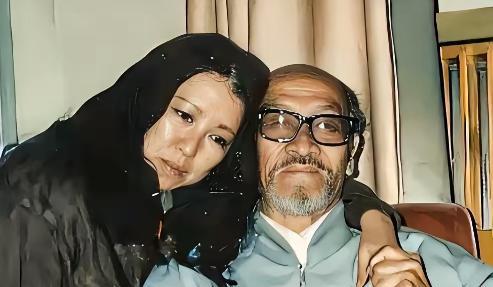

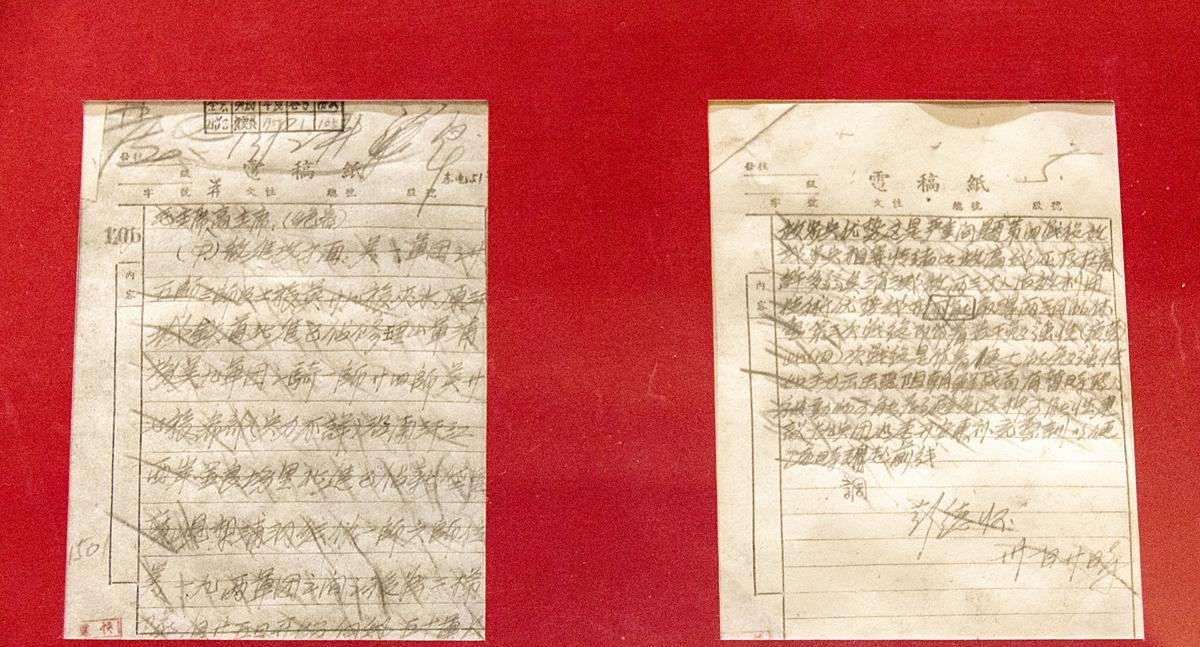

他到底有没有问题?反正最后迁居台湾,说明一切