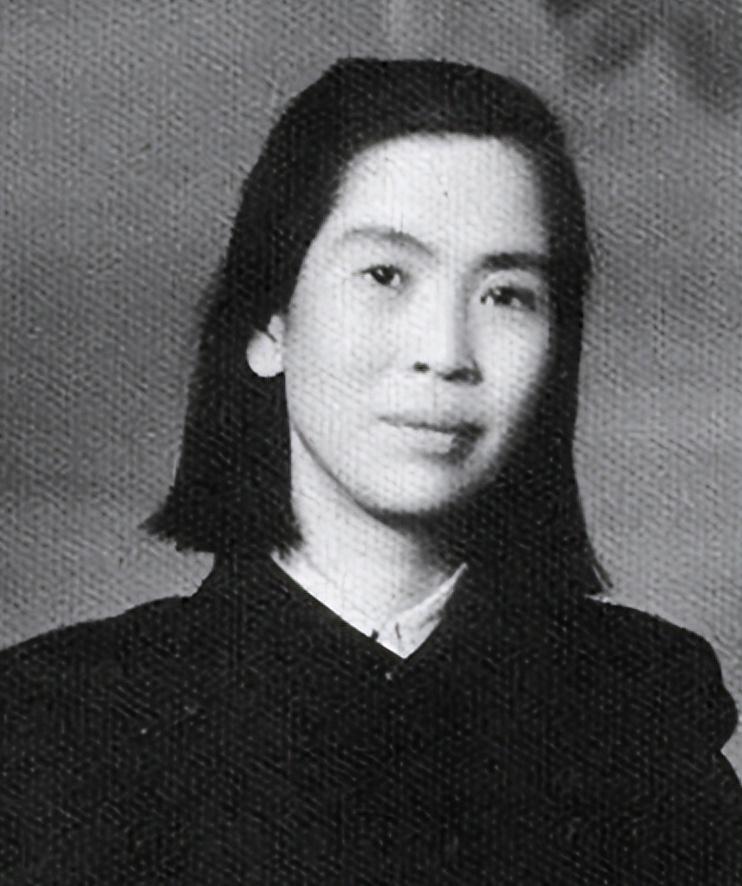

长征结束后,周总理才向毛主席坦白一事,毛怒答:我当面问贺子珍 1936年深秋的陕北,黄土高原刮起了凛冽的寒风。毛主席刚从红军大学讲课回来,周总理就揣着一份迟来的报告走进窑洞。 油灯下,那几行字格外刺眼:"贺敏仁,1935年8月于毛儿盖因擅入喇嘛庙取铜板,被所在部队枪决。"毛主席捏着纸的手猛地收紧,纸角瞬间皱成一团。 他抬头看向周总理,声音里带着压抑的怒火:"过草地时就发生的事,为什么现在才告诉我?子珍那边,我该怎么说?" 这事说起来,藏着太多长征路上的无奈。贺敏仁那会儿才17岁,是贺子珍最小的弟弟,跟着红军从江西走到四川,一路靠吹号鼓劲,草鞋磨破了就光着脚走。 1935年8月过毛儿盖时,部队断粮已经快半个月,草根树皮都吃得差不多了。那天他跟几个战士找吃的,撞见一座废弃的喇嘛庙,庙里佛像前散落着几十个铜板。 饿得眼冒金星的少年没多想,揣起铜板就往回跑,想换点青稞面给伤员。 可没人料到,这点事会闹到要人命的地步。当时红军刚进入藏区,当地人受国民党宣传影响,对红军很警惕。有人把这事捅到师部,添油加醋说成"贺敏仁带头抢喇嘛庙,搜走上千银元"。 师部干部一听就急了,那会儿正强调"不拿群众一针一线",生怕这事激化矛盾。 加上贺敏仁是贺子珍的弟弟,干部们更怕别人说"领袖亲戚搞特殊",竟没仔细核实,当天就定了死罪。 执行的前一晚,有战士偷偷给中央发了电报,想求个情,可等周总理派的人赶到,枪已经响了。 周总理后来在回忆录里说,这事他憋了一年多。 不是故意瞒,是真不知道怎么跟毛主席开口。那会儿红军刚结束长征,张国焘的分裂阴影还没散去,队伍里最忌讳"搞特殊""徇私情"。 贺敏仁要是普通战士,或许还有查证的余地,可他是贺子珍的弟弟,师部干部处理得那么急,说白了就是怕落个"对领袖亲戚手软"的话柄。 这种"宁左勿右"的心态,在当时的特殊环境里并不少见。 毛主席心里清楚这层弯弯绕。他跟贺子珍提起这事时,贺子珍半天没说话,最后抹着眼泪说:"我弟是有错,可罪不至死啊。" 毛主席叹着气说:"子珍,现在队伍不好带。他们杀敏仁,一半是为了立规矩,一半是怕别人说闲话。" 这话里的无奈,只有经历过那段岁月的人才懂。红军能在那么难的环境下不散,靠的就是铁纪律,可纪律一旦变成不近人情的枷锁,难免会伤了自己人。 其实那会儿类似的事还有不少。就说黄克功吧,长征过来的老战士,立过不少功,后来逼婚未遂杀了人,毛主席亲自批了死刑。 有人求情说"他是有功之臣",毛主席却说:"有功就可以杀人?那红军跟国民党有啥区别?"可贺敏仁这事不一样,他没杀人没放火,就是饿极了拿了几十个铜板,性质根本不同。 这两件事放一起看就明白,当时的纪律执行,有时候会跟着环境走样,越是怕出事,越容易下重手。 贺敏仁的枪声响在毛儿盖的草地上,可它的回声在红军里传了很久。后来部队总结教训,特意强调"处理违纪要查清楚再办,不能凭猜测定罪"。 再遇到类似情况,干部们不敢那么草率了,比如有战士挖了老乡的土豆没给钱,部队不仅补了钱,还让战士当面道歉,既没坏规矩,也留了人情。 贺子珍后来去苏联治病,心里始终装着这事。直到1948年回国,她还跟身边人念叨:"我弟要是活到现在,该是个好兵了。" 这话听着让人心酸。那个17岁的少年,或许到死都不明白,自己揣在怀里的几个铜板,怎么就成了要命的罪证。 现在再看这事,能明白当时的难处,却也不能忘了教训。铁纪律是队伍的骨头,可骨头里得有血有肉才行。红军靠纪律打天下,可支撑纪律的,说到底还是人心。 要是为了守纪律伤了人心,那纪律也就失去了本来的意义。贺敏仁的故事,就像面镜子,照出了特殊年代里纪律与人情的拉扯,也照出了一支队伍在成长路上必须付出的代价。 陕北的风还在吹,窑洞油灯的光晃啊晃。毛主席和周总理对着地图研究战事,偶尔提起贺敏仁,两人都沉默不语。 有些伤疤,得等很多年后才能慢慢愈合,可那些从伤疤里长出来的教训,却能让后来的路走得更稳当些。 这大概就是历史的分量,它不只会告诉你发生了什么,还会让你明白,有些代价,是为了以后少付代价。