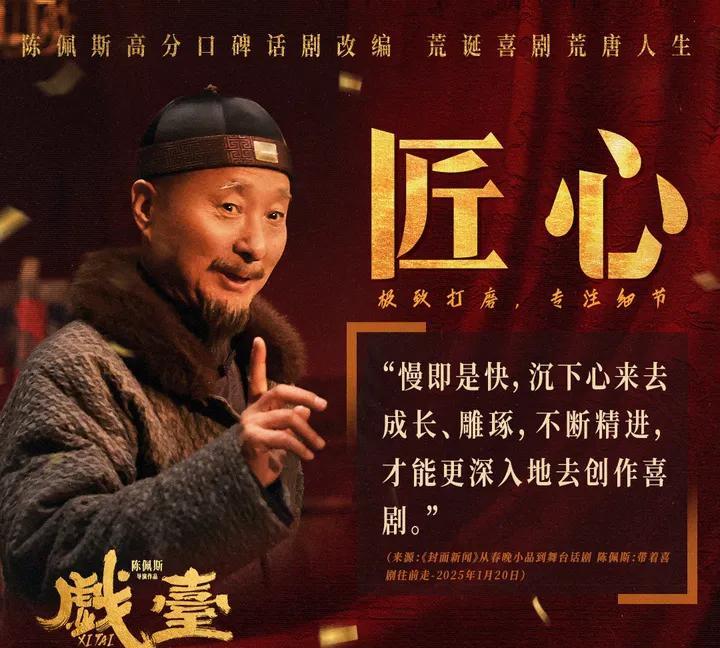

当年,陈佩斯拉着刘佩琦说:“老弟,跟我去拍一部电影咋样?” 刘佩琦犹疑地说:“我都三年没接到戏了,您不会找错人了吧?” 陈佩斯一个举动让刘佩琦感激了一辈子。

那时的刘佩琦,窝在单位分配的筒子楼里,窗户糊着旧报纸,桌上的搪瓷缸子锈得掉了漆。

他每天对着镜子里胡子拉碴的自己发呆,毕业于解放军艺术学院的骄傲,早已被三年无戏可拍的现实磨成了灰。

同学聚会上,有人拍着他的肩膀说 “听说你去跑龙套了”,他攥着酒杯的手青筋暴起,却一个字也说不出来。

其实刘佩琦不是没机会。

刚毕业时,有剧组找他演男三号,试戏时导演随口改了句台词,他当场指着剧本说 “这句不符合人物逻辑”;

还有次拍电视剧,制片人带着投资方的亲戚来串戏,那人连走位都不会还摆架子,他直接摔了剧本:“这戏没法拍!”

一来二去,圈里都说 “刘佩琦太轴”,渐渐地,连副导演都懒得给他打电话了。

母亲来北京看他,掀开床板发现下面全是泡面桶,抹着眼泪说:“要不咱回家吧,妈给你找个工厂上班。”

刘佩琦把脸埋在被子里,听着窗外的蝉鸣,第一次觉得自己像只被困在井底的蛤蟆。

他开始整夜整夜地失眠,医生说他得了抑郁症,开的药放在桌上,和没寄出的简历堆在一起,蒙了层薄薄的灰。

恩师常莉来看他时,指着墙上的剧照说:“你这孩子,戏好但性子太直。记住我的话,你要想红,得等到四十岁。”

他当时只当是安慰,却没料到,转机真的藏在一场意外的相遇里。

那天他去电影厂办手续,在门口撞见了陈佩斯。

对方穿着军绿色夹克,正蹲在地上给自行车打气,看到刘佩琦,眼睛一亮:“这不是军艺的小刘吗?” 刘佩琦愣了愣,挠着头说:“陈老师好。”

他认得这张脸——《二子开店》里那个幽默又透着股韧劲的个体户,是当年红遍全国的笑星。

陈佩斯拍掉手上的灰,拉着他往传达室走:“我新导了部电影,有个角色特适合你。”

刘佩琦的脚步顿住了,喉结动了动:“我都三年没接到戏了,您不会找错人了吧?” 他想起那些被自己 “作” 没的机会,声音低得像蚊子哼。

陈佩斯没说话,从帆布包里掏出个剧本塞给他,封面上写着《二子开店》。

“你看看这个角色,” 他指着其中一页,“个体户的哥们儿,嘴笨但心眼实,跟你一样,轴得可爱。”

刘佩琦翻到角色介绍,铅笔标注的台词旁,陈佩斯用红笔写着 “佩琦适合”,字迹力透纸背。

“明天来剧组报道,” 陈佩斯拍了拍他的肩膀,“别跟我提钱,就当帮老哥个忙。”

转身骑车离开时,又回头喊了句:“对了,剧组管饭,三菜一汤。”

那天晚上,刘佩琦把剧本翻得卷了边。

那个叫 “麻杆” 的角色,说话结巴却重情义,被街坊欺负时梗着脖子不低头,像极了现实中的自己。

他对着镜子练结巴的台词,练到嘴角起泡,突然发现,自己已经很久没这么认真地笑过了。

进组第一天,陈佩斯拉着他给全剧组介绍:“这是我请来的实力派,你们都得向他学。”

有人小声嘀咕 “这不是那个出了名的刺头吗”,陈佩斯听见了,直接把场记板往桌上一拍:“戏比天大,谁要是因为私事耽误拍摄,别怪我不留情面。”

刘佩琦把那股子耿直劲儿全用在了演戏上。

为了演好街头小贩,他跑到西单跟摊贩学吆喝,帮着扛货、讨价还价,半个月下来晒得黝黑,连眼神都带着市井气。

有场被城管追的戏,他为了真实感,光着脚在柏油路上跑,鞋底磨出血泡也不吭声。

陈佩斯看在眼里,收工后默默给他递来烫伤膏:“悠着点,后面还有硬仗要打。”

《二子开店》上映后,刘佩琦演的 “麻杆” 成了观众津津乐道的角色。

有人在街上认出他,喊着 “结巴哥们儿”,他笑着点头,心里却像揣了个暖炉。

那之后,慢慢有剧组找他拍戏,他依然改不了耿直的性子,却学会了用演技说话——剧本不合理就拿出修改方案,遇到摆架子的就用实力碾压,再也没人说他 “轴”,反而称他 “戏痴”。

四十岁那年,刘佩琦主演的《离开雷锋的日子》上映,他演的乔安山把憨厚与挣扎演得入木三分,一举拿下金鸡、华表两项大奖。

领奖台上,他对着镜头深深鞠躬:“感谢陈佩斯老师,当年他递给我剧本时,不光给了我一个角色,还给了我站起来的勇气。”

后来在节目里,主持人问他:“这辈子最庆幸的事是什么?” 刘佩琦望着台下,眼神温和却坚定:“是陈佩斯老师没放弃我。他让我知道,耿直不是错,只要有真本事,总会被看见。”

如今的他,依然住在那栋老楼里,剧本上的批注还是那么认真,只是桌上的搪瓷缸子,换成了陈佩斯送的 “戏比天大” 纪念杯。

每次看到年轻演员急功近利,他总会说起那个夏天:“有人给你搭梯子时,得先问问自己,配不配得上这份信任。”