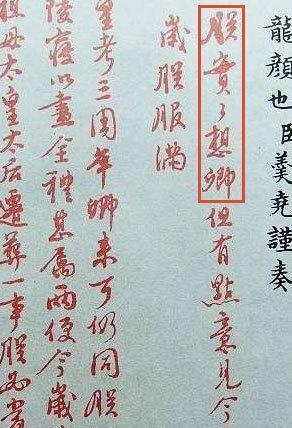

雍正写给年羹尧的朱批,字迹精湛、言辞肉麻,转眼却把他赐死狱中。 密折铺开,朱红字迹一行行铺陈,笔力劲健,措辞近乎亲昵。雍正在批语里称赞年羹尧的功绩,称兄道弟一般,仿佛这段君臣关系坚不可摧。但不到数年,收在同一卷档案里的,是赐死的密旨。两份文书的落差,让后人读来心头一紧。 年羹尧的崛起,与西北的战事分不开。他早年在川陕一带任职,办事果断,军务熟稔。康熙年间的西北边防危机,让他有机会展示军事才能,几场战役下来,声望迅速攀升。他的家族背景、军事能力和政治敏感度,使他在朝廷内部的地位日渐稳固。 雍正继位的时刻,正是政局微妙之际。年羹尧公开表态支持,并以重兵驻守西北,巩固边境安全。雍正对此心存感激,多次在朱批中对他表示“倚为股肱”,甚至在措辞上超出君臣常规,充满笃信和依赖的意味。这段时间的朱批,几乎是赞誉与感情的交织。 盛宠之下,年羹尧的权力也水涨船高。军权、地方行政权同时握在手中,朝中大臣不得不正视他的存在。他的奏折批复几乎无一延误,赏赐接连不断。但权力的集中也让他行事更加果断甚至张扬,处理事务不避锋芒,常令同僚侧目。 雍正最初的纵容,渐渐被担忧取代。军政合一的局面在清代本就是隐患,而年羹尧对地方的掌控度,已经让一些朝臣私下议论“尾大不掉”。雍正的朱批在这个阶段开始转调,从溢美变得冷静、审慎,字里行间透出试探与敲打。 1725年,朝中多份奏折对年羹尧的行政和军务管理提出批评。雍正并未当场翻脸,但暗中指示御史、内务府核查他的行为。与此同时,他逐步削减年羹尧的实权,调离部分心腹将领,以切断其在西北的直接控制力。 1726年,局势骤然反转。年羹尧被召回京,罪名接连罗列:贪功冒进、擅权专断、贪腐敛财。昔日的战功被重新解读为自我张扬,赏赐被追溯为受贿证据。他的家族也受到牵连,气氛转为肃杀。 被押入狱后的年羹尧,已经无力翻盘。雍正的态度明确而冷硬,不再有任何辩解的余地。1727年,赐死的诏令送到狱中。君臣之间的信任彻底瓦解,那些朱批中的温情瞬间成了讽刺。 处决之后,朝廷迅速查抄家产,籍没财物,子嗣流放。年羹尧在史书上的形象由忠勇干才,转变为恃宠而骄的典型案例。他的结局成为清代政治斗争中反复被引用的戒例。 后人回望这段往事,常惊叹于雍正的政治手腕。用人时极尽信任,弃人时毫不犹豫。年羹尧既是雍正治国初年的利器,也是他权力体系中必须剔除的潜在威胁。朱批与赐死之间,不过几年光景,却折射出帝王之术的冷酷和君臣关系的脆弱。 宫廷档案中,那些带着雍正亲笔的朱批依旧保存完好。笔锋流畅,墨色鲜亮,似乎还带着当年的温度。但与之并列的,是冷冰冰的赐死命令。两者合在一起,构成了一段让人唏嘘的历史注脚,也让后人明白,在权力场中,亲近与疏远往往只隔一步。