大师书话——纪念巴金诞辰120周年主题文献展 Prelude 前奏曲:其人其“家”

巴金,本名李尧棠,字芾甘,笔名除巴金外,还有王文慧、欧阳镜蓉、黄树辉、余一等。出生于四川省成都市的一个旧官宦家庭,家中人丁兴旺,父亲李道河不仅是家中的长房长子,还曾担任四川广元知县,深受李家大家长,也是巴金祖父的关爱与期待。“家庭里,有将近二十个是我的长辈,有三十个以上的兄弟姊妹,有四五十个男女仆人。”在大家庭中的儿时生活并不仅是优渥自在的享受,与底层家仆们的相处让幼年的巴金对社会有了最初级的认知和感悟,在《我的幼年》中,巴金如此描绘:“同时在狭小的马房里,我躺在那些病弱的轿夫的烟灯旁边,听他们叙述悲痛的经历;或者在寒冷的门房里,傍着黯淡的清油灯光,听衰老的仆人绝望地倾诉他们的胸怀,那些没有希望只是忍受苦刑般地生活着的人的故事,在我的心上投下了第二个阴影。”

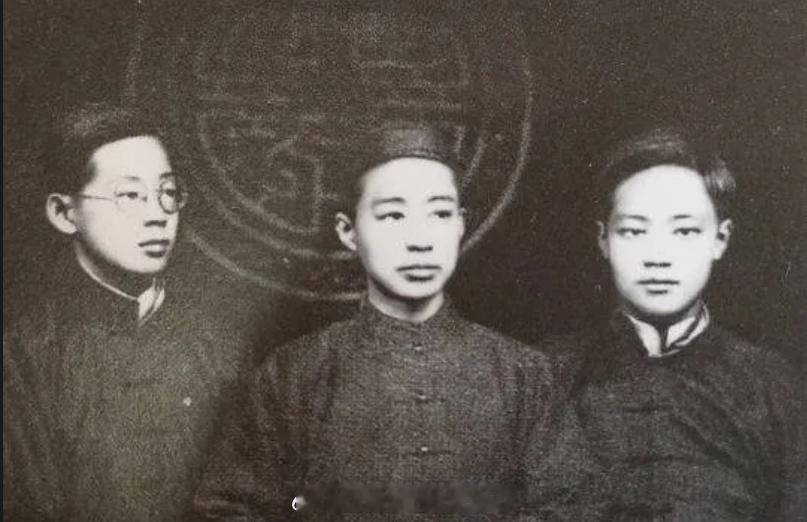

这样的大家庭成为了巴金在长篇小说《家》《春》《秋》中创作高家文学形象的现实原型——觉新是巴金大哥李尧枚的化身,觉民是巴金三哥李尧林的原型,而高老太爷和三叔高克明则有着巴金祖父与二叔的影子。巴金不断地在文学作品中将封建大家庭斥为“专制的王国”和“礼教的监狱”,但当他被问及并自问对家最深的记忆时,他说“最先在我脑子里浮动的就是一个‘爱’字,父母的爱,骨肉的爱,人间的爱。”

生活是残酷的,1917年巴金十三岁时,他的父亲因病去世,1931年有着留学理想的大哥李尧枚因为家道中落经济破产而服毒自杀,1945年,用自己当教师和译书的微薄收入勉力支撑起大家庭开销用度的三哥李尧林也积劳成疾因病去世,这给巴金带来的痛苦不可估量。巴金曾和侄子李致感慨两位兄长的悲剧,说道:“我感到痛苦的是,我的两个哥哥对我都很好。他们两个都是因为没有钱死掉的。后来我有钱也没有用。”

巴金说着“我应该写出的还有许多、许多的事情。”有来自公馆家人们不幸命途的辛酸与悲伤,在封建礼教、陈旧观念和旧时代压抑的社会氛围下的绝望与希望,还有人对人与生俱来无需缘由的爱与温暖。

图:巴金三兄弟,左侧戴眼镜者为巴金三哥李尧林,中间为巴金大哥李尧枚