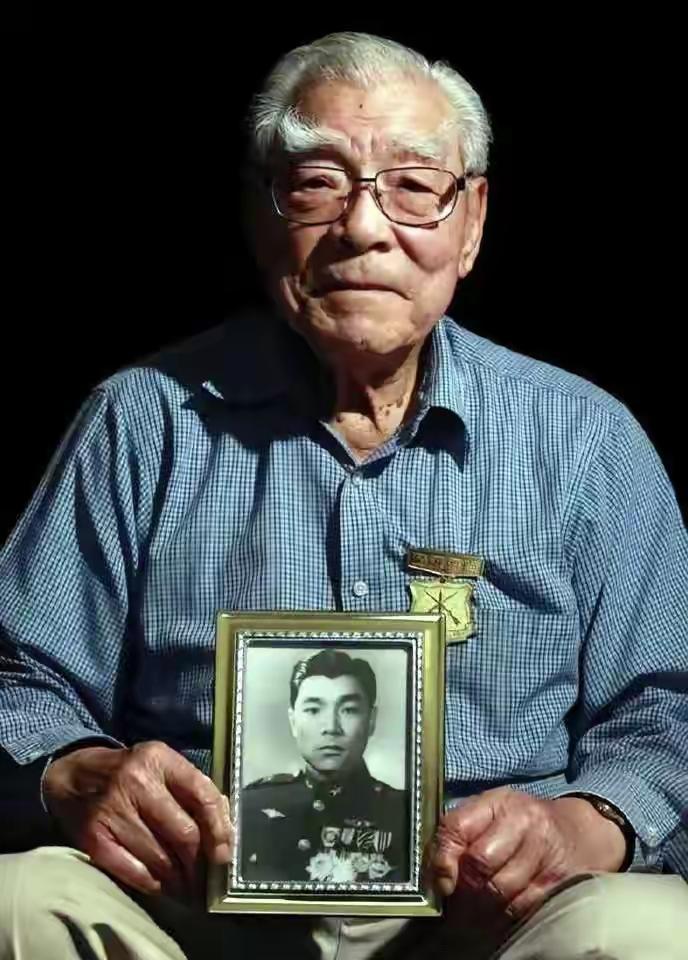

老者名朱安琪,乃生于美国之第二代华人。1939年高中毕业后,毅然弃学业、舍美籍,与三十余华裔青年,共赴国难,投身中国空军。 那个夏天的旧金山码头,海风里带着咸涩。朱安琪的白衬衫被吹得鼓起来,手里攥着的前往香港的船票已经汗湿了边角。母亲在人群里踮着脚,用手绢一遍遍擦眼睛,父亲抿着嘴,最后只重重拍了拍他的肩膀。这一别,没人知道还能不能再见面。那艘远洋轮船鸣笛时,甲板上三十多个年轻的面孔齐刷刷望向家的方向,眼里有泪光,但更多的是一种近乎燃烧的坚定。他们当中,有哈佛的新生,有硅谷工程师的儿子,有在唐人街餐馆长大的少年。此刻,一个共同的身份压过了一切:中国人。故土烽火连天,他们坐不住了。 跨过太平洋的日子并不浪漫。船上,他们开始互相用生涩的国语交谈,找来一切关于抗战、关于空军的资料,如饥似渴地读。抵达香港,再辗转至大后方的昆明,现实给了这群“洋学生”当头一棒。训练基地的条件极其简陋,吃的糙米里掺着沙子,住的是漏雨的土坯房。教练机是老旧不堪的霍克式,零件都得靠拼凑。但他们没人抱怨。朱安琪后来回忆,最折磨人的不是身体上的苦,而是那种巨大的文化落差和战争的压力。他必须快速忘记从小熟悉的英文思维,在最短时间内把自己变成一名合格的、能上天作战的中国军人。 第一次单飞,朱安琪驾驶着那架颤巍巍的教练机冲上云南高原湛蓝的天空。俯瞰脚下层峦叠嶂的红色土地,一种前所未有的情感击中了他。这片土地他从未踏足,却感觉血脉深处有什么东西被唤醒了。在这里,他不再是那个美国学校里偶尔会被嘲笑的“异乡人”,他是朱安琪,一个即将为祖国而战的飞行员。这种身份的转变,带着痛苦的剥离,也伴随着奇异的归属感。 然而,战争的残酷很快露出了真面目。与他同批归来的一位伙伴,在第一次实战中就再也没能回来。消息传到基地时,食堂里寂静得可怕。朱安琪走到宿舍后面,对着远山,无声地流了很久的泪。他们这群人,选择了一条比常人艰难百倍的路,放弃了安稳富足的未来,主动跳进炼狱。有人质疑过吗?肯定有。深夜里,乡愁和恐惧像虫子一样啃噬内心时,谁都问过自己:值得吗?但天一亮,看到机库里那些等待检修的战机,听到广播里前线失利的消息,那个答案又清晰起来:没有值不值得,只有该不该做。 朱安琪和他的战友们,成了中国空军一支特殊而珍贵的“外援”。他们凭借更好的教育背景和身体素质,迅速成为骨干。他们驾驶着落后的战机,与训练有素、装备精良的日本空军周旋、搏命。每一次升空,都可能是永别。朱安琪经历过机翼被击中后拖着黑烟迫降,也亲眼见过僚机在身旁化成一团火球。战争,把这些原本该在大学校园里的年轻人,淬炼成了眼神锐利、手法老辣的战士。 抗战胜利那天,整个基地沸腾了。朱安琪和幸存下来的几位华裔战友抱在一起,又哭又笑,喉咙都喊哑了。巨大的喜悦之后,却是更深的茫然。接下来去哪儿?美国那个家,似乎已经遥远得像个梦。而眼前这片为之流血的土地,重建工作千头万绪。他们中的大多数人,最终选择了留下,投身到新中国的建设中,在各自的岗位上默默耕耘。朱安琪后来成为了一名民航工程师,一生低调,很少向人提及那段翱翔于生死之间的青春岁月。 回首这段历史,我们感佩于那种跨越山海、不计生死的赤子情怀,这是人性中最高贵的光芒。但有时我也会想,历史的大潮席卷个人时,是否也掩埋了更多的个体声音?朱安琪们放弃了“美国梦”,选择了“救国梦”,这抉择无比英勇,却也意味着个人命运的彻底转向,乃至牺牲。他们得到了心灵的归属,却可能永远失去了某种生活的另一种可能。这种巨大的代价,今天的我们站在和平与富足中,能否真正体会?我们歌颂英雄主义,同时也应看见英雄背后那份具体而微的、属于人的挣扎与代价。他们的故事,不仅是爱国主义的壮歌,也是一曲关于身份、认同与选择的复杂交响诗。在那个年代,他们用行动回答了“我是谁”这个终极问题,答案写在祖国的蓝天上。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。