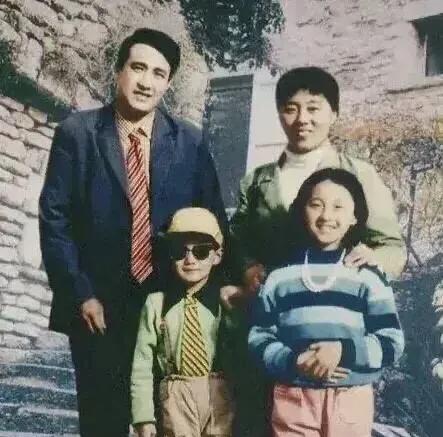

1985年的那个下午,6岁的佟大为正趴在姥姥家的炕桌上画全家福,画到爸爸的位置时,蜡笔突然断了。 前一天还答应带他去公园的爸爸,怎么突然就“出差”了?妈妈来接他时,眼睛肿得像桃子,却笑着说爸爸在执行秘密任务,可他分明看到妈妈袖口沾着没洗干净的碘酒渍。 医生说爸爸醒来的机会还不到1%,妈妈却把诊断书塞进抽屉最底层,每天骑着那辆除了铃铛不响哪儿都响的自行车,往返10公里去医院。 家里的电视机和缝纫机都被搬去了废品站,换来的钱买了父亲最爱吃的橘子,妈妈说多闻闻熟悉的味道,爸爸就不会迷路。 母亲的倔强像一颗种子,悄悄在佟大为心里发了芽。 7岁那年的作文课上,他写《我的爸爸》,别的同学写爸爸带他们放风筝,他却写“爸爸在睡觉,我要学会煮面条,等他醒了就能吃到热乎的”。 那天放学,他第一次自己摸到医院,学着妈妈的样子给爸爸擦手,发现爸爸的指甲缝里还留着执勤时蹭的泥土。 考上上海戏剧学院后,佟大为的针灸包比剧本还随身。 为了凑父亲每月3000块的康复费,他在片场当群演,大冬天穿单衣演落水戏,收工后冻得发抖也要先去药店买银针。 日记里那行“今天扎足三里,酸麻感传到脚尖,爸爸会不会也有这种感觉?”的字迹,让我觉得,所谓孝心,有时就是把自己逼成另一个人的勇气。 2005年4月17日下午,阳光透过病房窗户落在父亲手背上,佟大为正捻动头皮针,突然感觉手指被攥紧了。 监护仪上原本平坦的曲线猛地跳了一下,父亲喉咙里发出“疼”的气音,像生锈的门轴终于转动。 医生拿着脑电波图直搓手,说这是他从医三十年见过最犟的病人家属,也是最犟的病人。 关悦第一次见佟国强时,老人把她错认成大为的姐姐。 佟大为蹲下来,握着父亲枯瘦的手轻轻晃:“爸,这是关悦,以后她也是咱家的人。”关悦后来常说,那天佟大为眼里的光,比他拿奖时还亮。 再后来,家里多了台语音交互设备,父亲每天听着佟大为的台词录音,嘴角会慢慢咧开一个模糊的弧度。 如今佟大为办公室里还挂着那幅没画完的全家福,父亲苏醒后,他握着父亲的手补画了那个空缺的位置。 二十年前母亲播下的坚持,二十年后长成了一家人围坐餐桌的温暖父亲虽然说话不清,但每次吃到锅包肉,都会用没什么力气的手,拍拍佟大为的手背。 那力道很轻,却比任何奖杯都让他踏实。