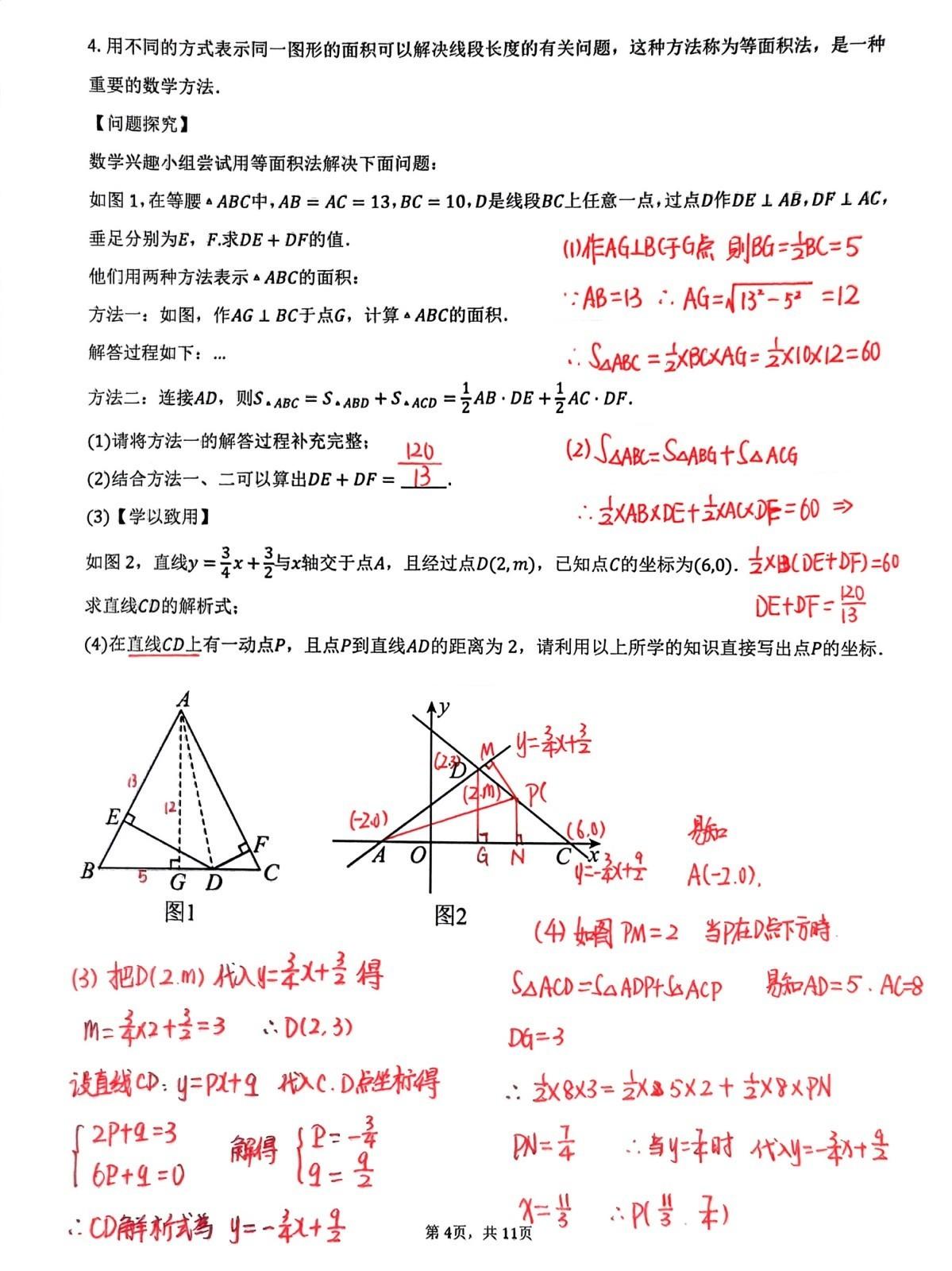

很多人不懂华罗庚的数学成就,我今天跟大家分享下:6年,1200多名工人轮班苦战,3台核心设备磨到报废,直接损失超百万,可太原化肥厂的合成氨产量始终卡在及格线以下,技术员急得满嘴燎泡,厂长蹲在车间角落抽闷烟 你要是能回到1965年的那个车间,听见的除了机器震天响的轰隆声,就是一千二百多号工人憋了六年的叹气声。 大伙儿没日没夜地轮班倒,玩了命地干,结果呢?就像往无底洞里扔钱一样,每天一睁眼就是两万块的净亏损。 这钱亏得人心惊肉跳,连那三台原本当成宝贝疙瘩的核心设备,都被生生磨成了废铁。 就在大家都快绝望的时候,有个瘸腿的教书匠带着几个人来了。工人们隔着油腻腻的玻璃窗看他,心里直犯嘀咕。在这重工业的地界儿,大家只认钢铁和汗水,这么个戴着眼镜、走路还得让人背着下车间的文弱书生,手里既没拿扳手也没拿图纸,就拿着几根粉笔和一个算盘,能顶啥用?难道要对着那除了故障啥也造不出来的反应塔念经吗? 华罗庚根本没管那些怀疑的眼神,他甚至连一个阀门都没碰。他只要了一样东西:数据。那些记录了这半年来无数次失败尝试、堆得像山一样的数据,被他关起门来整整算了一宿。 等他再出来的时候,手里多了几张写得密密麻麻的纸。他对那些目瞪口呆的技术员说的话,听着简直像是天方夜谭:机器没坏,大伙儿也没偷懒,是咱们“做饭”的方法不对。他把那些复杂的化工流程比成了炒菜,哪儿火大了,哪儿盐放多了,全让他用那两把叫“优选法”和“统筹法”的数学刀子给剖析得明明白白。 不用买一颗螺丝钉,更不用在这连工资都发不出来的节骨眼上去买新设备,工人们半信半疑地按他算出来的那个“最佳配方”去操作——把进气阀调到那个精确的刻度,温度控制在那个特定的范围。 就用了七天,奇迹真就发生了。那座像得了慢性病的反应塔突然就好使了,日产量硬是从90吨一下子飙到了120吨,而那个一直降不下来的原料消耗反倒暴跌了18%。甚至都没用半年,才三个月,这家一直在给国家财政“放血”的工厂不光止了血,还竟然不可思议地开始赚钱了。 这就是数学的厉害之处,它是看不见的听诊器,能听到钢铁机器肚子里最隐秘的心跳毛病。 这种恐怖的洞察力,华罗庚不光用在了化肥上,他还用这颗脑袋,扒下过超级大国的军事伪装。 同样是1965年,就在那无数个算化肥配比的深夜里的某一个,华罗庚面前摆着一张苏联塔斯社的公开通告。那是关于太平洋上一块四边形禁航区的声明,官方说法是搞例行的“航天试验”。但在那双有着厚镜片的眼睛里,所谓的禁航区边界,根本就是某种数学函数并不完美的伪装。 没用什么电影里演的那种精密间谍仪器,也不需要潜伏特工的情报,他仅仅凭着对那几条曲线的直觉和概率分析,就在一张草稿纸上把那个东西真实的飞行轨迹给画出来了。 那一夜,通过反向推演,他得出了一个让人后背发凉的结论:在那片海域落下的,根本不是什么人畜无害的宇宙飞船,而是一枚杀气腾腾的洲际导弹。甚至顺着那道抛物线往前推,他把发射点精准地定位到了老远的乌拉尔山区。 就靠一张纸、一支笔,大洋彼岸原本被层层加密的顶级军事机密,就这样赤裸裸地摆在了一个数学家的书桌上。 这也并不是他第一次用数字左右战局。早在1943年那个战火连天的日子里,兵工署署长俞大维快被日军的轰炸给逼疯了,是正在庐山的华罗庚接过了那份死活破译不了的密电。 在别人眼里那是毫无逻辑的乱码,在他眼里却是一场精彩的数字游戏。他没用过去几个月的历史样本,就凭手头这点数据进行反推,像剥洋葱一样剥开了日军引以为傲的加密外壳。 几个小时后,一串清晰的汉字出来了:日军马上要对昆明发动空袭,时间、航线清清楚楚。 那一刻,数学真的救了全城人的命,疏散令得以提前下达,把那场注定惨烈的损失降到了最低。 哪怕有这么大的本事,当过美国国家科学院的外籍院士,名字被列进世界88位数学大家里,华罗庚骨子里还是那个江苏金坛杂货铺小伙计的质朴劲儿。 那个初中毕业就因为家里穷不得不辍学站柜台的少年,大概从来没想过有一天会站在世界学术的顶峰。但他从来没忘过土地和车间的味道。 当他从剑桥学成回来,从清华的讲台走下来时,他没选择躲在象牙塔里自个儿美,而是瘸着那条腿,走遍了大庆油田,走过了西南铁路的大山。 他常跟人说,搞生产不能只顾埋头拉车,还得抬头看路。他把那些难懂的高等数学揉碎了,变成了工人手里的“指南针”和农民田头的“说明书”。 他这一辈子就在干一件事:证明数学不是摆在书架上的装饰品,而是能帮工厂省钱、能帮军队护国、能帮老百姓多打粮食的锋利武器。 1985年6月的东京大学,那个心脏突然停止跳动的瞬间,74岁的华罗庚就像他自己承诺的那样,工作到了生命的最后一刻。 他在讲台旁边倒下的那个身影,成了一个时代的定格。那个从杂货铺走出来的少年,用了一辈子,拿一支粉笔画出了无数道足以改变国运的曲线。