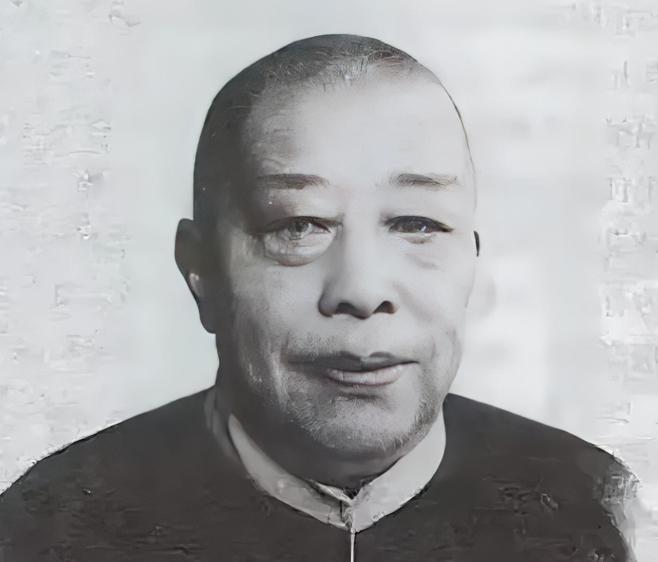

1922年,54岁的黄金荣如愿迎娶24岁的露兰春。新婚夜,黄金荣迫不及待地想要洞房,可五分钟时间还没到,露兰春就哭着说:“你个没用的老男人,毁了我一辈子……” 彼时的黄金荣正站在权势巅峰。法租界唯一的华人督察长,巡捕系统尽在掌握,青帮兄弟见了他都要低眉顺眼。共舞台的红木包厢里,总摆着他专属的银质烟盒,烟丝里总混着法国香水的味道——那是露兰春唱戏时,他派人送去的“赏礼”。 几个月前,露兰春在共舞台唱《玉堂春》,一甩水袖就让黄金荣挪不开眼。他当晚就赏了百两银子,对班主撂下话:“这角儿的戏,以后只给我唱。”可露兰春看都没看那银子,转身就去了静安寺附近的古玩店——薛恒的店,门楣上“恒记”两个字都快被雨水泡淡了。 黄金荣早查清了薛恒的底细,一个连戏服都买不起的穷书生,能给露兰春什么?他没动怒,先让巡捕房以“扰乱治安”的名义把薛恒关了十五天,出来时,薛家已经被“劝”出了法租界。有人说露兰春是怕了,可她签婚书时,指节捏得泛白,眼底却没一丝惧意。 这年的黄金荣,日子本就不太平。法国巡捕总管换了人,新督察见他时总端着架子,不像从前那般称兄道弟。杜月笙和张啸林已经在暗地里盘下了租界的两家舞厅,鸦片生意也开始插手——青帮的码头,不知不觉间,要分三块了。 新婚夜的骂声像根刺,扎得黄金荣摔了茶盏,却没对露兰春动手。他以为时间能磨平一切,可他不知道,露兰春已经在床脚箱底藏了半月的信——那是托旧识辗转带给薛恒的约定。法捕房开例会那天,她从箱中翻出两根金条、一只翡翠镯子,还有几张写着黄金荣名字的地契,头也不回地奔向码头。 黄金荣气得半夜吐血,派人查遍码头名单,青帮兄弟甚至追到了九龙。可露兰春早就改了名字,在深水埗的街坊家里,薛恒用那只翡翠镯子换了三个月的房租,说:“再也不唱了,安稳就好。”她真的是为了钱财吗?金条只够路费,镯子换的不过是柴米。 张啸林劝他:“面子比人重要。”黄金荣只冷冷一句:“共舞台以后不许提这名字。”可他心里清楚,真正让他窝火的,是连一个女人都留不住——这何尝不是权势开始松动的信号?法国人的脸色越来越淡,杜月笙递来的帖子,语气也从“请教”变成了“告知”。 共舞台换了东家,新班主不敢提露兰春的名字。有人偶尔问起,黄金荣只吐出两个字:“死了。”可包厢里那张铺着丝绒的椅子,就那么空着,落了层薄灰。他渐渐不去南京路,戏班的事也交给了手下,连青帮的堂会,都常以“身子不适”推脱。 1953年,北四川路的老房子里,黄金荣默默咽了气。身边没有亲人,只有几份被查封的地产档案,摊在褪色的桌上。当年那个在新婚夜以为能用权势锁住人心的男人,到最后,连一份真心的陪伴都没留住。 共舞台的锣鼓依旧响着,只是再也没人知道,那个叫露兰春的女子,究竟有没有死在香港的烟火里