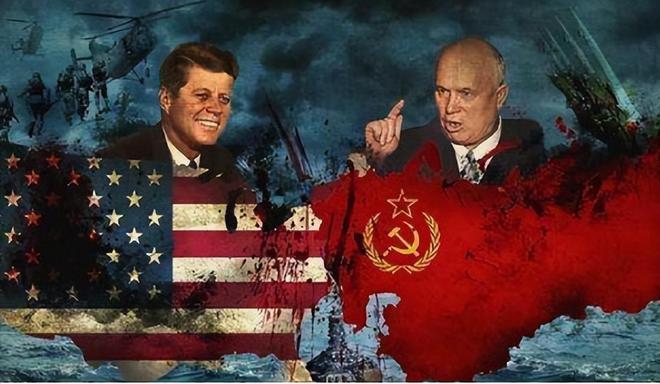

[微风]苏联很强大,没有内乱、没有党派斗争,却亡国了!美国有枪击问题,有毒品问题,政治上党派斗争激烈不团结,政策上没有连续稳定性,却依旧屹立不倒。 让人百思不得其解的历史拼图出现了:一边是钢铁洪流、没有内耗、令行禁止的苏联,坐拥几万辆坦克和能毁灭世界的核武库,却在那个平静的1991年,连一声像样的反抗都没有,就那样把自己“弄丢”了。 另一边是天天吵架、由于枪击案频发搞得人心惶惶的美国,政治上甚至上演着“互相拆台”的闹剧,毒品问题甚至在部分州成了合法生意,怎么看都像是个快散架的机器,偏偏到现在还转得挺欢。 这看似是一场“稳定”与“混乱”的较量,实则是两套生存逻辑的殊途同归与分道扬镳。我们扒开那些宏大的叙事,看看这底下的“里子”到底发生了什么。 在很多人的印象里,苏联就是力量的代名词。太空计划领先、千万军队压阵,那个体量怎么看都是无懈可击。 但如果我们把镜头拉近,哪怕倒回到那个年代莫斯科的一个寒冬凌晨,你会发现这种“强大”充满了讽刺。 那时候为了买一条面包,普通人凌晨三四点就得哆哆嗦嗦地起床去排队,要是运气好想买双像样的鞋,除了要有“关系”,还得看老天爷赏不赏脸。 这种生活状态和苏联庞大的重工业机器形成了极其割裂的画面。工厂里机器轰鸣,日夜赶工生产着计划内的零件,哪怕这些东西根本没人需要,堆在仓库里生锈,机器也不能停。 与此同时,关乎老百姓饭碗和穿衣的轻工业与农业,却常常处于瘫痪边缘。这就像是一个穿着防弹衣却饿得皮包骨头的巨人,外人看着吓人,其实虚得不行,被人戏称为“手握核弹的乞丐”,这话听着刺耳,却无比真实。 最致命的还不是穷,而是“被骗感”。电视里高喊着“人人平等”的口号,转过身老百姓就看到,那些喊口号的高级干部住着宽敞的别野,吃着特供商店里的美味,连孩子都早早送去了国外。 普通人想要一卷卫生纸都得看脸色,这种“说一套做一套”的现实,直接把那个宏大的理想给击碎了。当心里的信任崩塌了,再多的坦克也只是废铁。 所以当那座大厦倾倒时,大家甚至连惋惜的情绪都欠奉,因为在很多年前的无数个寒夜里,人们就已经在心里默默跟它告别了。 反过头来看美国,这地方确实乱得像锅粥。且不说一年六百多起大规模枪击案让人心惊肉跳,光是那个国会山,就跟菜市场似的,今天的移民政策明天就能变,医保法案也是搞一半停一半。 政客们——不论是现在的特朗普阵营还是民主党人——几乎是为了反对而反对,把政治搞成了角斗场,社会撕裂得像是有仇一样。 但这种“乱”,居然在某种程度上成了一种另类的“排气阀”。虽然效率低得让人着急,总统想干点出格的事儿,法院能给你拦下来;想要拨款,国会能卡住你的脖子。 这种看似“扯皮”的机制,愣是把那种可能导致“车毁人亡”的极端错误给兜住了。只要大家还能骂、还能表达不满,这种怒气就在体制内被消化了,而不是积攒成炸药包。 况且,美国虽然政治上闹腾,但手里还有几张真正的王牌。苹果、谷歌、特斯拉这些科技巨头构建的经济底盘还在,全球资本依然把这里当成避风港。 虽然底层50%的人几乎没积蓄,虽然贫富差距大到前1%的人拿走了近四成财富,但庞大的中产阶级还没彻底崩盘,大家虽然嘴上骂骂咧咧,心里对那套“自由价值观”还有基本的认同。 但这并不意味着美国就进了保险箱。它现在面临的危机,其实和当年的苏联有了微妙的“押韵”。贝森特接管财政也好,2026年选战预热也罢,这些都只是表象。 真正的隐患在于那越来越深的社会裂痕——如果财富继续向塔尖集中,如果“美国梦”彻底变成了普通人遥不可及的幻影,那么今天的韧性也会变成明日的脆片。 归根结底,大国的命运从来不是由坦克的数量决定的。中国这些年玩命搞脱贫攻坚,甚至作为最重要的政绩来抓,其实就是看透了这个最朴素的道理:不管是拥有数千枚核弹,还是拥有全球通行的货币,只要老百姓的日子过没了盼头,这根基就空了。 苏联亡于“默不作声的绝望”,而美国若是不能解决那日益扩大的贫富鸿沟,仅仅靠“吵架”和“自由”这层光环续命,怕也难逃历史那双冷峻的眼睛。哪怕制度不仅是用来管人的,更是得用来暖人的,这一课,谁落下了,谁就得补考。 信源:俄学者追忆苏联解体:亡党亡国时,为什么没人挺身而出?环球网

咔塔山

苏联稳定到令二代,三代们绝望的程度。