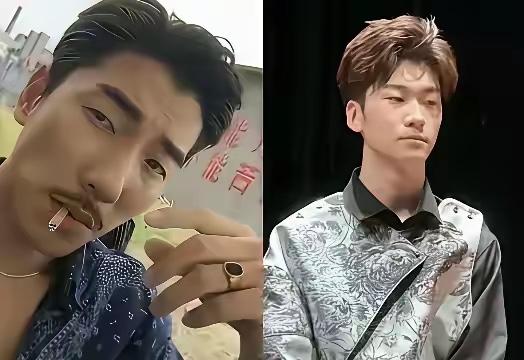

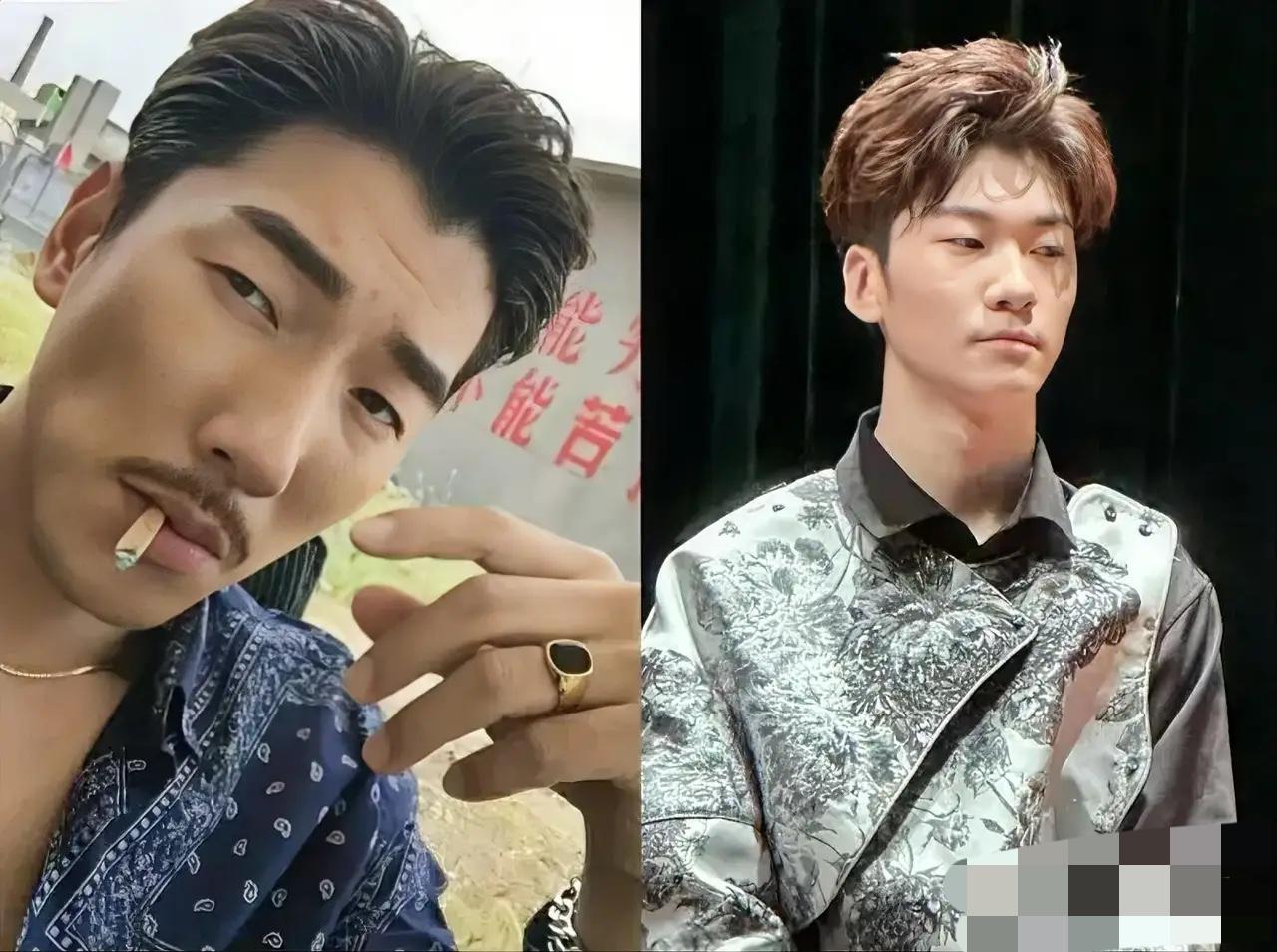

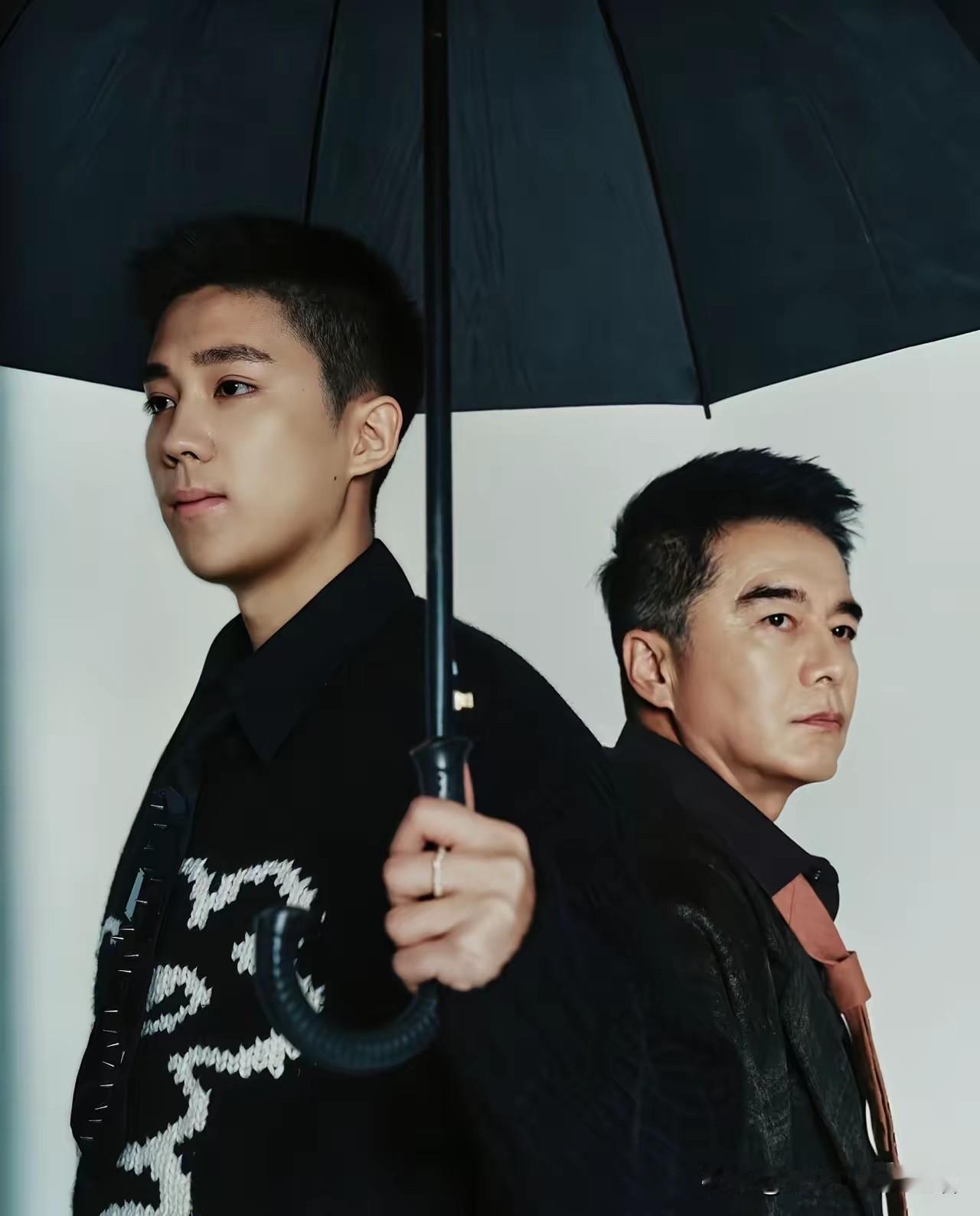

宁跟讨饭的娘,不跟当官的爹,在张亮的儿子天天身上体现的淋漓尽致。父母离婚前,天天是由母亲寇静在照顾的,可以说是被照顾的无微不至,懂礼貌、知进退。《爸爸去哪儿》他的教养,被全国人民看见了,张亮天天走红了,也被大家所了解。 离婚后,天天由父亲张亮照顾。几年不见,20岁的天天染发、谈恋爱、染发的样子让人不敢直视。 其实大家觉得反差大,一半是对天天童年模样的执念太深,一半是没看清成长本身的规律——小时候的天天才几岁,正是被家人细致雕琢教养的年纪,寇静的无微不至,不光是衣食上的妥帖,更在言行举止上慢慢引导,坐有坐相站有站相,待人接物带着恰到好处的礼貌,那是孩童时期被精心呵护出的模样,加上镜头前的正向展现,自然成了大家心里“教养标杆”般的存在。 可20岁的年纪,本就是挣脱束缚、追求自我的阶段,别说跟着父亲生活,就算仍在母亲身边,大概率也会做出染发、恋爱这样的选择。不是张亮照顾得不好,而是男性家长的教养逻辑本就和母亲不同,寇静会在意细节上的规整,张亮更偏向给孩子足够的成长空间,不会过多干涉他的外在穿搭和情感选择,毕竟孩子已经成年,有了自己的审美和判断,强行约束反而容易起反效果。 更没必要把染发、谈恋爱当成“不好的变化”,染发只是年轻人表达个性的方式,选自己喜欢的发色,不过是想跳出大众对他“童年乖乖仔”的固有印象;20岁的年纪遇见好感的人,认真对待情感,本就是成长里该有的经历,这些都和“没教养”扯不上半点关系,只是大家看惯了他小时候软糯懂事的样子,突然见到他褪去稚气、长成有自己想法的大人,心里难免有落差,才会生出“不敢直视”的感慨。 那句“宁跟讨饭的娘,不跟当官的爹”其实太过绝对,孩子的成长从不是单靠某一方抚养就能定调的,更多是年龄增长、自我意识觉醒后的自然蜕变。寇静的照顾给了天天童年里扎实的教养底色,张亮的放手则让他有机会活出自己喜欢的样子,如今的天天,只是从大家记忆里的小不点,长成了有独立想法的年轻人,没有好与坏的评判,只是多了份属于成年人的鲜活与自在。 我们没必要用童年的标准绑架长大后的他,每个孩子都会离开父母的羽翼,慢慢活成自己的模样,这份成长里的变化,本就该被温柔接纳,而非过度苛责。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。