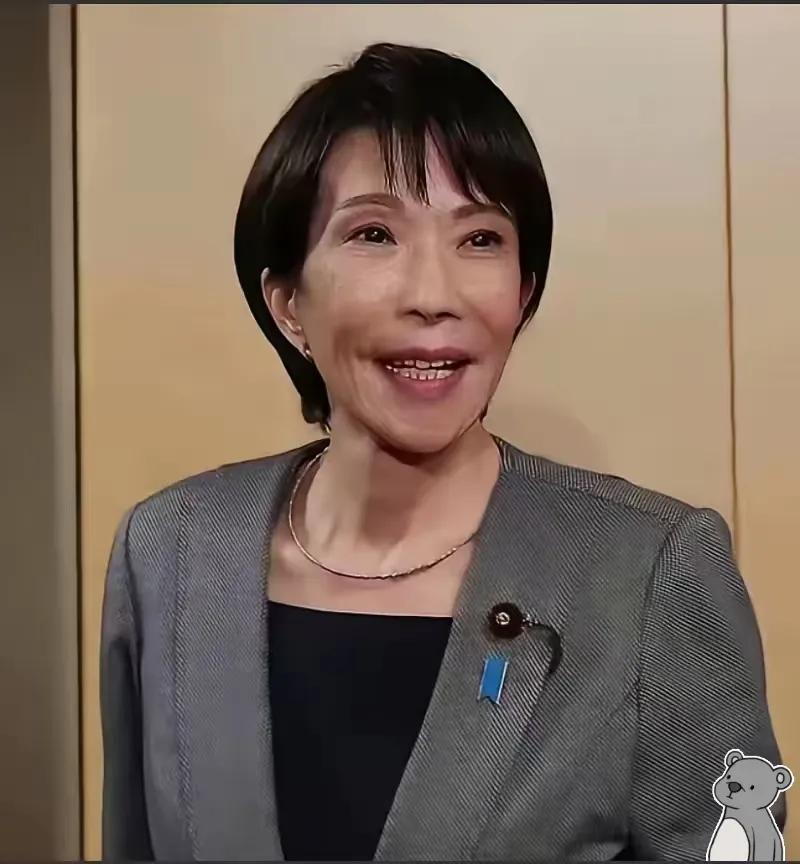

高市早苗没料到吧,一架专机突然降落北京,中方迎来稀客,当着全世界的面,交给中国一张满意的答卷。 高市早苗作为日本自民党右翼势力的代表人物,始终将台海议题视为重要的政治筹码,她不仅公开鼓吹“台湾有事就是日本有事”,更积极游说东南亚国家,试图构建所谓的“抗中阵线”。 这一系列动作背后,折射出三重战略考量:迎合国内右翼势力、借中美博弈提升日本影响力、为个人积累政治资本。 然而,这种将地区稳定置于风险之中的短视行为,显然低估了东亚地缘政治的复杂性。 东南亚国家普遍不愿在中美之间选边站队,更对日本右翼的激进主张保持警惕,高市早苗的算盘,或许从一开始就打错了。 与此同时,叙利亚外长的专机抵达北京,标志着中东地缘格局正在发生深刻变化,这是叙利亚重返阿拉伯联盟后的重要外交举措,展现了这个历经战乱的国家重返国际社会的决心。 在中叙会谈中,中方明确表达了支持叙利亚主权完整、反对外部干涉的立场,双方在共建“一带一路”、反恐合作、战后重建等领域达成多项共识。 尤为引人注目的是,叙利亚再次明确表态坚持一个中国原则,这无疑是对那些企图破坏中国领土完整势力的有力回应。 这两起看似孤立的事件,实则揭示了两种截然不同的外交哲学,高市早苗代表的是一种过时的对抗思维,试图通过制造对立来获取影响力。 而中国展现的则是更具包容性的全球治理观,通过平等互利构建合作网络。 近年来中东出现的“和解潮”,从沙特伊朗复交到叙利亚重返阿盟,表明地区国家正在寻求战略自主。 中国成功促和沙伊,又与叙利亚深化合作,证明其倡导的共同、综合、合作、可持续的安全观正获得越来越多国家的认同。 这种以发展促安全、以合作代对抗的模式,相较于零和博弈的冷战思维,显然更符合当今世界的需要。 当某些势力还在固守过时的地缘博弈时,新型国际关系正在悄然形成。 观察这场外交互动,令人深思的是国际关系范式的深刻转变,对抗性外交的核心是通过制造外部威胁来凝聚内部共识,这种产生于冷战时期的思维在21世纪的多极化世界中已显力不从心。 相比之下,中国的中东外交展现出一条创新路径:通过促进和解而非制造对立来提升影响力,通过发展合作而非军事同盟来建立伙伴关系,通过平等对话而非单边制裁来解决问题。 这种“化敌为友”的外交哲学,或许更契合这个互联互通时代的内在需求。 叙利亚外长访华的象征意义在于,它表明国际社会绝大多数成员渴望的是发展而非对抗,是合作而非冲突。 那些仍沉浸在冷战迷思中的政客们或许应该意识到,今天的世界已经不再是非黑即白的二元对立,而是多层次、多维度的复杂互动。 在这个意义上,某些政治势力的战略误判不在于高估了自己的能力,而在于低估了时代变迁的速度。 当今世界的现实是,没有一个国家能够通过制造分裂而成就伟大,没有一个民族能够通过挑起对抗而实现繁荣。 中国外交的启示在于,它准确把握了历史发展的大势,从而能够在变幻莫测的国际风云中行稳致远。 这种外交创新不仅重塑着国际秩序,也为全球治理提供了新思路,在这个相互依存的时代,共赢而非零和,合作而非对抗,才是通往持久和平与共同繁荣的必由之路。

扬州慢

不管不顾什么后果,不去计算什么损失,只要对日本动手并彻底消灭了日本国,无论如何,现在,全中国的人民都不在乎!天时在我,地利在我,人和史上最高!打日本,我这老兵还能拿起枪!我捐一条命!我真有一条命!

山中一客

专机有什么关系?生拉硬扯!

用户10xxx81

标题党。

用户10xxx94

利用虚假标题骗流量!你代表日本给中国交了滿意答复吗????????!!!!!!!

三防牛老大

和平与发展最主要

用户91xxx27

中国绝不能放过狗屎早苗,不接受道谦!对其施实正法!

野狼冷风

必须要执行斩首行动…

用户10xxx07

一个小小国!能起什么作用小孩子一样!这次要嘛不打!要打就彻底打怕它小日本!勉得今后总是乱点火!

王轶宇

叙利亚那个承认以色列对戈兰高地领土占领的政府外长?

用户86xxx44

小编无所事事,写什么东西?

风·,,,,,、

十四亿人,,一半人愿意出钱,,,绝对能让小鬼子回到原始社会

用户73xxx23 回复 11-27 23:47

别说一半,全国都一样

用户14xxx25

是时侯灭掉小日本了

用户68xxx06

有毛关系

用户10xxx56

不计成本,不计名声,彻底灭掉日本,为后世造福。

我看天下

放屁

用户10xxx49

一个满目疮痍的小国有何力量,还是靠自身力量消灭小日本

江南风

我以为有什么特大新闻呢!

逍遥★的云

写的什么东西, 什么意思都不清楚

龙啸九天

咋滴?叙利亚一出手日本吓蒙了?

多少是个多

还台湾有事就是日本有事,你以为你是谁啊,有事你能咋滴

用户15xxx36

标题党

用户15xxx36

文不对题

用户15xxx36

文不对题