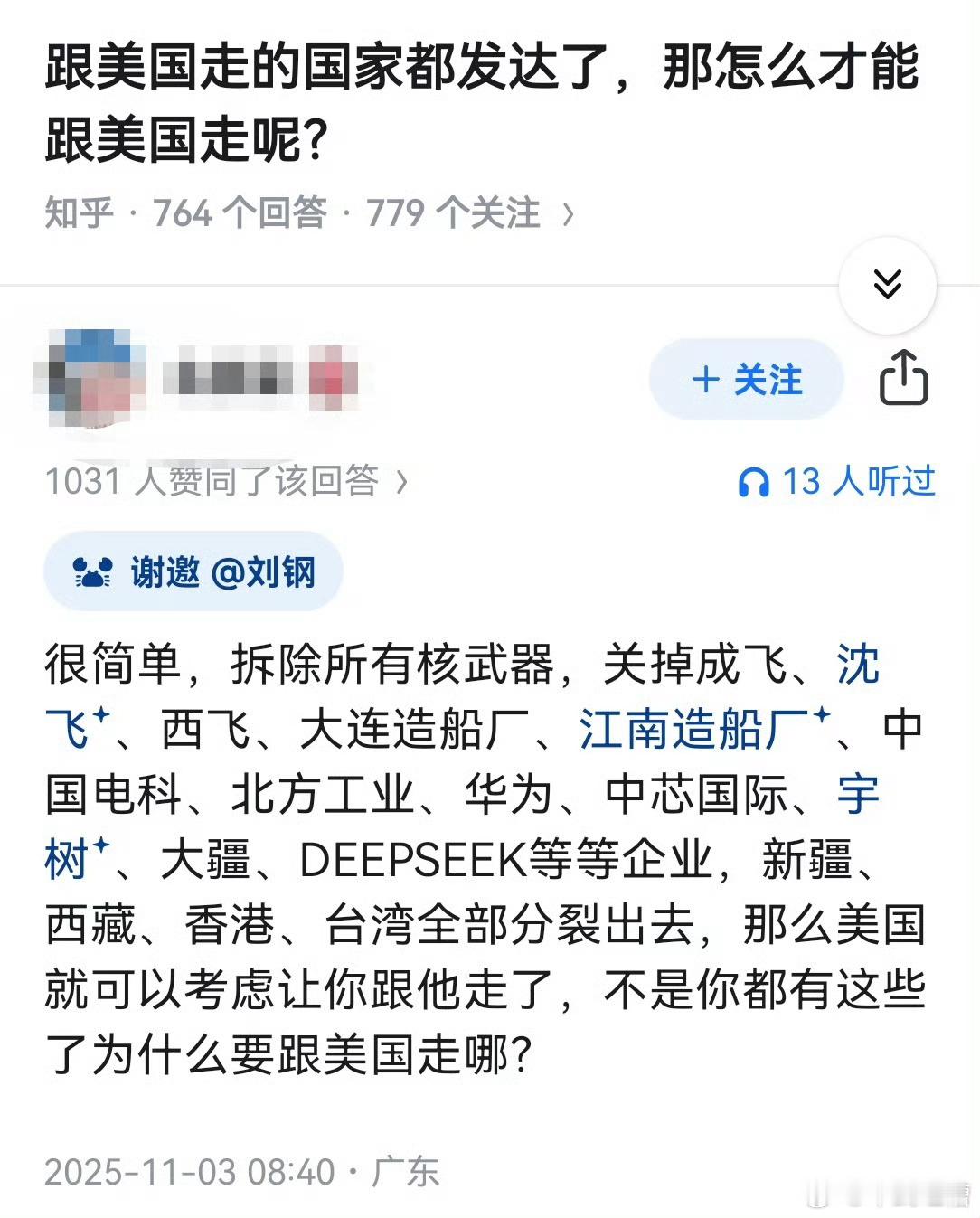

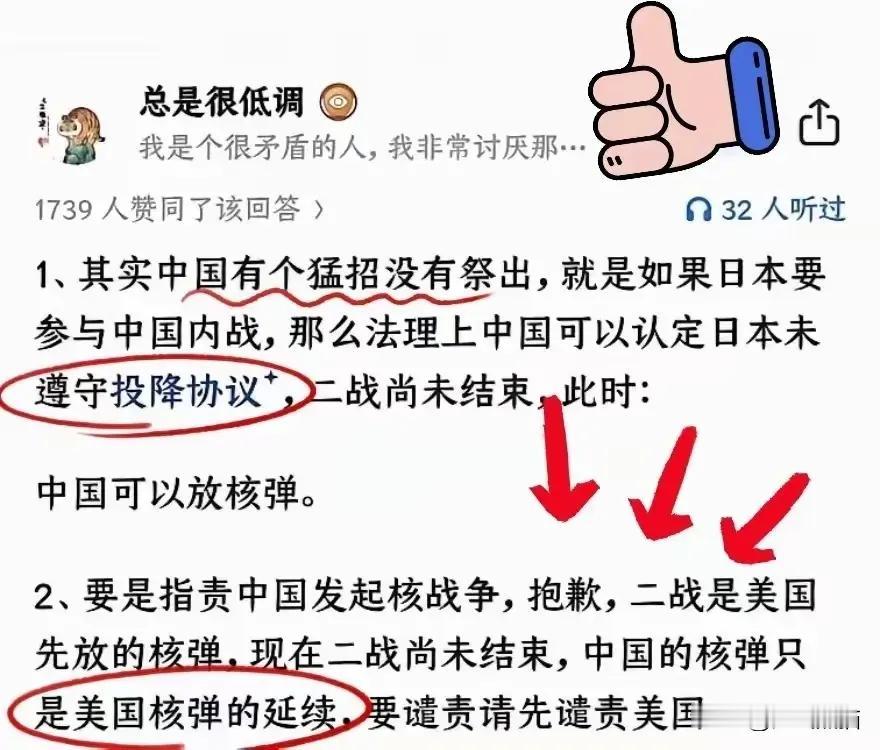

不要小看了老美,美国在对华政策上,基本可以说没多大失误,他们没压制住中国的崛起那是因为中国这发展路子太独特了,超出了他们的理解。面对中国,美国就像拿着老工具箱,翻来覆去找不到合适的家伙。14亿人口的工业化国家,历史上头一回,美国也头回碰上这种硬茬。 美国对中国的战略思维,打从一开始就跑偏了,他们一直拿“国强必霸”这一套来看中国,总觉得中国只要强大了,就会挑战现有秩序,就会像他们当年那样四处插手。 这种用自己的历史经验去揣摩别人,其实是最大的误判。 早年那套“接触政策”,本质上是想通过经济交往,让中国慢慢“变得像西方”,可几十年过去,中国没照着他们希望的方向走,反而走出一条自己的路。 这时候美国急了,接触变成了竞争,竞争变成了遏制,一步一步把自己逼进了死胡同。 他们没意识到,中国的文明底色和民族性格,压根就不是“强权即真理”,中国人讲的是“和而不同”,哪怕面对外部压力,也更倾向于内生调整和制度优化,而不是彻底颠覆。 美国老想从外部“改造”中国,这种想法注定走不通。 更要命的是,美国还在用冷战那一套“阵营思维”看世界,总想拉一派打一派,炮制“民主对抗威权”的故事。 可这年头,地球村的国家都精着呢,谁愿意被当成棋子?多数国家更关心经济发展,而不是选边站队,美国拉帮结派的逻辑,如今越来越不合时宜。 美国不是没出招,从贸易战到科技封锁,从拉盟友施压到搞供应链“脱钩”战略,几乎把能用的招都用了,但结果让人意外,中国不但没被压垮,反而越走越稳。 贸易战打了几年,关税加了一轮又一轮,结果2022年中美贸易额还创下7600亿美元的新高,你说这像是“脱钩”吗? 现实是美国公司依然离不开中国市场,尤其是制造业和消费品领域,脱钩脱到最后,反伤了自己。 技术封锁也没起到预期效果,美国卡中国的芯片、封锁高端设备出口,本想让中国科技停滞,结果反倒逼出一波国产替代潮。 中国国际专利申请数量名列前茅,自主创新的速度反而更快了,你封得住一时,封不住的是背后的制度活力和市场潜力。 更关键的是,中国有完整的工业体系,这是美国和西方没办法复制的,在“去中国化”的全球供应链重组过程中,许多企业发现,离开中国,不仅成本高了,效率也降了。 所以你看,一边在说“脱钩”,一边资本还在往中国流。 中国之所以走得稳,是因为它找到了一条完全不同于西方的现代化路径,这条路不是“复制”谁,而是“创新”出来的。 它既不是苏联式的计划经济,也不是美国式的自由放养,而是一种“顶层设计+市场活力”的混合体。 1978年改革开放以来,中国GDP从3000多亿元涨到现在的135万亿元,40多年平均增速近9%,这不是单靠出口或投资堆出来的,而是靠制度、治理、创新和14亿人的奋斗叠加的结果。 这条“人口规模巨大的现代化”路径,打破了“现代化就要西方式民主”的老思维,西方曾经笃信,发展中国家只有照着他们的模板改,才有未来。 可现在中国站出来说:我们不照搬,但我们照样能成功,这对很多国家来说,是种启发,也是种鼓舞。 美国的问题在于,它对这种“文明型国家”的理解还停留在老范式里,它没办法把中国当成一个有独立思维、有制度自信的对手来看,总是想着去“引导”或者“改变”。 而中国要做的,不是去挑战谁,而是走自己的路,你挡不住,也改不了。 说到底,美国不是没用力,而是用力的方向错了,他们以为中国是“另一种美国”,只要用过去那一套策略,就能搞定,可他们忘了,中国不是西方的镜像,而是另一个维度。 事实已经证明,美国的制裁政策非但没压住中国,反而让中国更清醒地认清了外部环境,加快了自力更生的步伐,这不是美国不强,而是对手太特别。 从大国博弈的角度看,美国在战略判断上不算完全失败,他们的目标始终清晰:维持自身优势,遏制潜在对手。 但问题是,他们面对的是一个早已不是“被动适应”的中国,而是一个主动塑造规则、提出方案的中国。 世界变了,大国对抗的剧本也得改了,谁还拿着老算盘打新账,本身就输了起跑线。中国走的这条路,不是别人没想过,而是别人压根走不了。 美国若真想“应对中国”,或许得先问问自己:是不是该换个角度看世界了?