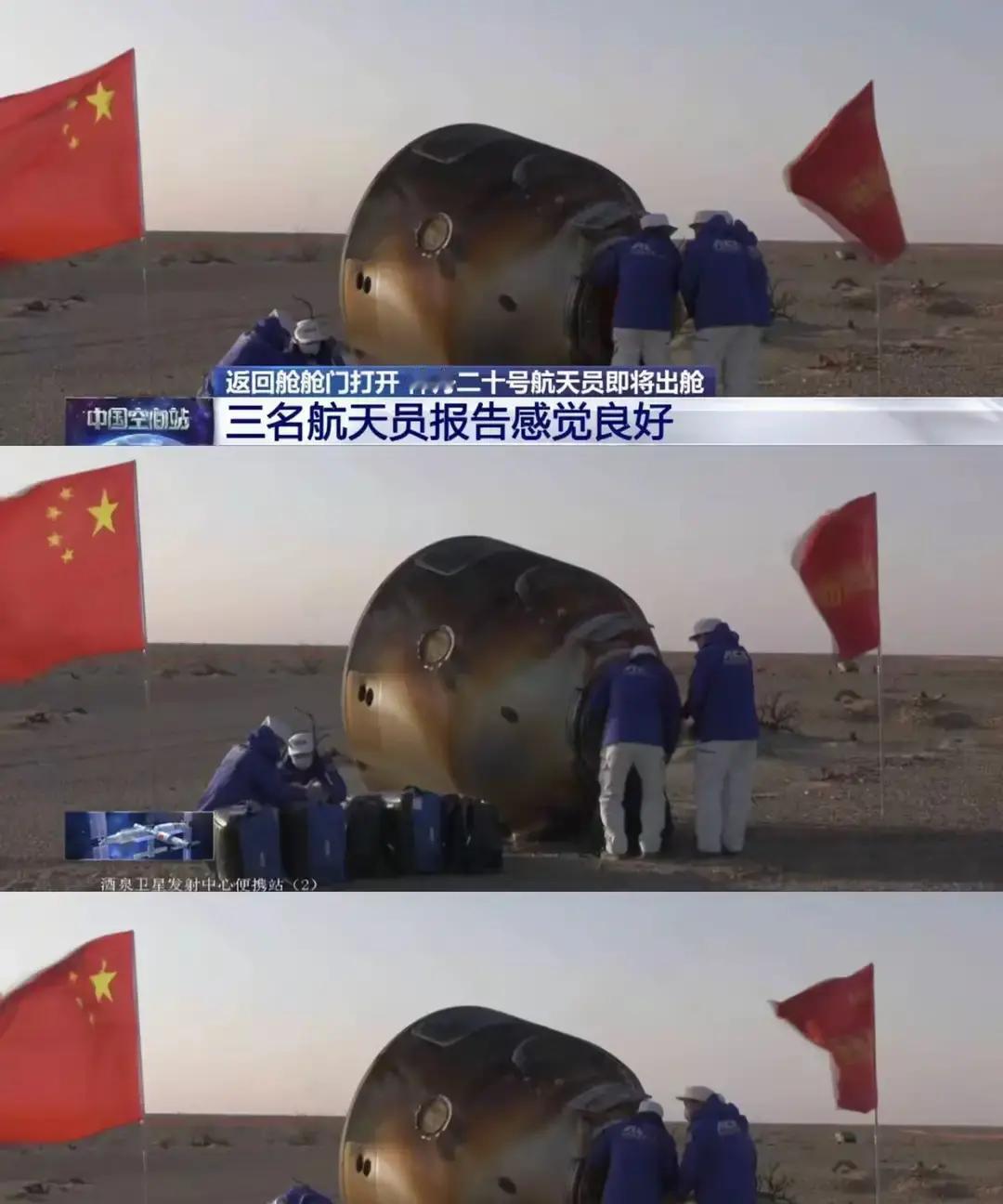

就在刚刚。 据媒体报道,中国有关方面突然宣布了相关载人任务安全返回的消息。 我的态度很清楚:这类在轨突发情况,关键不在故事有多惊险,而在处置链条是否顺畅、人员是否第一位。外界把“9天处置”当成热点,我更关心背后体系到底有没打磨到位。 先看我们手里的家底。天和、问天、梦天三舱长期在轨,神舟飞船轮换已是常态化,从神舟十二到神舟十八都按计划交接,东风着陆场和四子王旗搜救力量常年待命,返回舱落地后的回收流程被演练了很多轮。这套组合拳,是快速处置的底气。对照国际同行,2022年的俄方飞船冷却回路破损事件,让美方的鲁比奥在轨待了371天,解决方案是补打一艘新船,时间线被迫拉长。这里的差异,不在口号,在准备程度。 再看在轨规避。公开信息显示,空间站多次执行避碰机动,对来袭碎片保持监测和预案,地面测控网覆盖面越铺越密。同样的话题在国际空间站也年年出现,规避动作本身不新鲜,但每一次都考验计划、计算和指挥协同。频次越高,流程越靠前,处置速度就越稳。讨论“9天”,实际指向的就是这条链路是否能快速闭环并安全收尾。 飞船层面也得掰开看。长征二F和神舟组合保持了连续成功纪录,返回窗口、轨道调整、着陆点选择都有成熟方案,维修更换件的快速调配是硬功。美俄的飞船型号老当益壮,可靠性有口碑,但服役久了,外部环境和部件老化造成的意外不可避免,解决就必须走“补发一船”的路,这一来一回时间自然不短。我们把救援和回收当成常态化工作,处置节奏更可控。 还有一个常被忽略的环节,就是人。我国航天员训练里,故障处置、空间站维护、返回准备都是高频科目;地面模拟和飞行前联调把细节掐得很紧。国际空间站的乘员也一样专业,这点不存在孰强孰弱,但队伍规模、飞行批次、地面队协同程度不同,具体节奏就不一样。体系完整,速度自然不拖。 说回这次舆论关注的“神舟二十”。目前能公开核实的信息有限,“推进器故障”“碎片撞击”“9天返回”等说法需要继续以权威渠道为准。就算把它当成一个案例来讨论,真正值得观察的仍是那套从监测、研判、方案到执行的闭环是否稳定,以及各环节是否按预案推进。 如果未来官方进一步披露细节,我们再把流程节点一一对照,哪些是预案内动作,哪些是临场优化,哪些是下一步要补的短板。这比简单比较“谁在天上待得更久”“谁跑得更快”更有价值。 国内这几年,一次次有条不紊的交接和返回,说明方法在不断固化。国外的长航时记录,如鲁比奥的371天、俄罗斯早年的437天,更多是被动延长或科学目的,本质并不构成速度的对比项。核心还是安全优先,处置闭环要完整。 舆论把“速度”挂在嘴边,行业内更看“靠谱”。靠的是常态化的准备、清晰的流程、能落地的手段。把这些打磨细,才有面对不确定的从容。 从第一次进入太空到如今长期驻留,我们用一系列稳定任务把能力堆起来。下一步无论是继续在轨运行,还是新的探索方向,还是那句话:把人安全带回家,把站安全运下去。 这次的热度很高,我更愿意等权威信息把细节说清。不急于定论,是对事实的尊重,也是对飞行团队的尊重。 落到一句话:速度只是结果,可靠才是根。把体系拧紧,任何突发都能稳住场面。