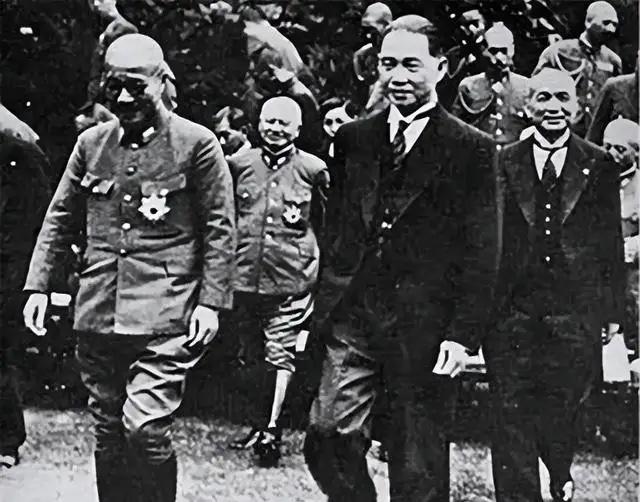

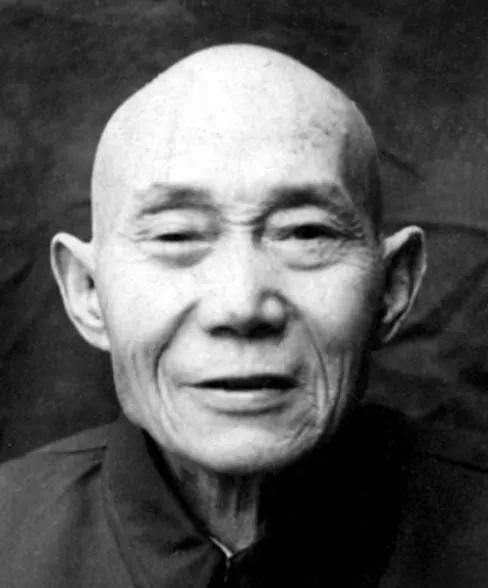

抗战时汪伪政府粮食部部长顾宝衡,因为贪污腐败,贪了日军和伪军的军粮,从白米改成糙米,被前线日军投诉,而这样一来日本军部意识到有硕鼠存在,将顾宝衡查出来后,被日本军部指明要求追究责任而拘捕看管,并撤职查办,免于一死,只判了无期徒刑。 说起顾宝衡这个人,得从他早年的路子讲起。他1903年出生在江苏一个普通商人家里,那时候上海租界热闹得很,他从小跟着父亲在米行里转悠,学着怎么算账、怎么跟人打交道。家里不算穷,但也谈不上富,父亲做粮食买卖,让他从小就对米面这些东西门儿清。1920年代,他考进圣约翰大学,学经济,毕业后没多久就进了上海的一家粮食公司,从底层职员干起。那会儿公司规模不大,他每天就是清点货仓、审核运单,慢慢爬到主管位置。1930年代,日本货进来多了,他开始从日本进口商那儿低价拿货,转手卖给本地厂子,赚了点差价,手里头渐渐有点积蓄。 要是故事停在这儿,顾宝衡顶多是“旧上海精明米老板”的剧本。坏就坏在1937年那一声炮响,上海沦陷,租界成了孤岛,米价一天一个跟头。他亲眼看着码头仓库被日军贴上封条,也看着黑市大米翻六倍,心里那杆秤“咔嚓”就断了——给谁干不是干?赚钱最实在。靠着日语溜、账头清,他先给日军“采买队”当翻译,后来干脆入股日商“三兴物产”,把江苏产的新米贴上“军需”条子,夜里却从后门卸进自家粮行。那几年,他一边在日本人面前点头哈腰,一边在中国人面前摆阔气,左手机械表、右手小黄鱼,混了个“顾四爷”的名号。 1940年汪伪政府挂牌,汪精卫要找个“懂经济、懂日语、懂粮食”的三合一人才,顾宝衡把履历一递,立马被拎去当“粮食管理委员会委员”。头衔听着像后勤,实权大得吓人:江南半壁的军粮、民粮、贸易粮,全从他一支笔里过。上任第一件事,他把办公地点搬到原来法租界的洋楼,门口加双岗,窗户换钢板——怕谁?怕老百姓。第二件事,立规矩:凡是运粮船,先交“管理费”再盖章,一粒米收一成“损耗”。有人嘀咕,他拍着桌子吼:“皇军打仗不要损耗?你们懂个屁!”一句话,把反对声全闷回嗓子眼。 真正让他“名留青史”的是1943年那场“糙米案”。前线日军打瓜岛,国内米袋告急,东京军部下令:“华中一日必须出三千包白米,颗粒不能掺假!”命令下到南京,顾宝衡眼珠一转:白米市价一石两百块,糙米一百二,中间八十块差价,一天三千包就是二十四万,一个月七百多万,够再置一栋花园洋房。于是仓库夜里开灯,白米出库,糙米回库,麻袋口原封不动,只在账本上改俩字。前线士兵吃到嘴里,米汤像黄泥,嚼得腮帮子酸,投诉信直飞东京。东条英机一拍桌子:“查!”宪兵队冲进粮部,账册、钥匙、保险柜一起端,算盘珠子一扒拉,缺口亮得晃眼:两年零四个月,他吞了足够装备一个师团的军粮。 按日军的脾气,贪皇军军粮得掉脑袋。可顾宝衡命硬,他会“算账”——把每一笔“损耗”都记在小本子上,谁批过条、谁盖过章、谁分过成,一条不落。宪兵队一看,名单里从南京到上海,一半都是“对华特别支出”的受益人,真砍了他,纸包不住火。于是“无期徒刑”四个字出来,既是封口,也是保命。抗战胜利后,国民政府接手监狱,以为能挖出更多汉奸大案,结果他一句“我只是奉命办事”,轻飘飘把锅甩给死去的顶头上司。1949年解放,他转押至上海提篮桥,因“病”保外就医,最后竟在苏州老家活到1976年,比不少抗日将士都长寿。 我爷爷当年在苏南跑单帮,说起“顾四爷”直咬牙:“他换糙米那年,我娘揣着法币买不到米,只好吃山芋藤,脸都肿得发亮。”可另一方面,顾宝衡留下的黑皮账本,如今躺在第二档案馆,成了研究汪伪经济的第一手材料——学者们一边骂他,一边还得谢他“记得真细”。历史就是这么黑色幽默:他偷走的米养活了自己的肥肉,也喂饱了后人的论文。说到底,当权力和粮食被放进同一个笼子,蛀虫就会出现;而蛀虫的寿命,往往比正义更长。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。