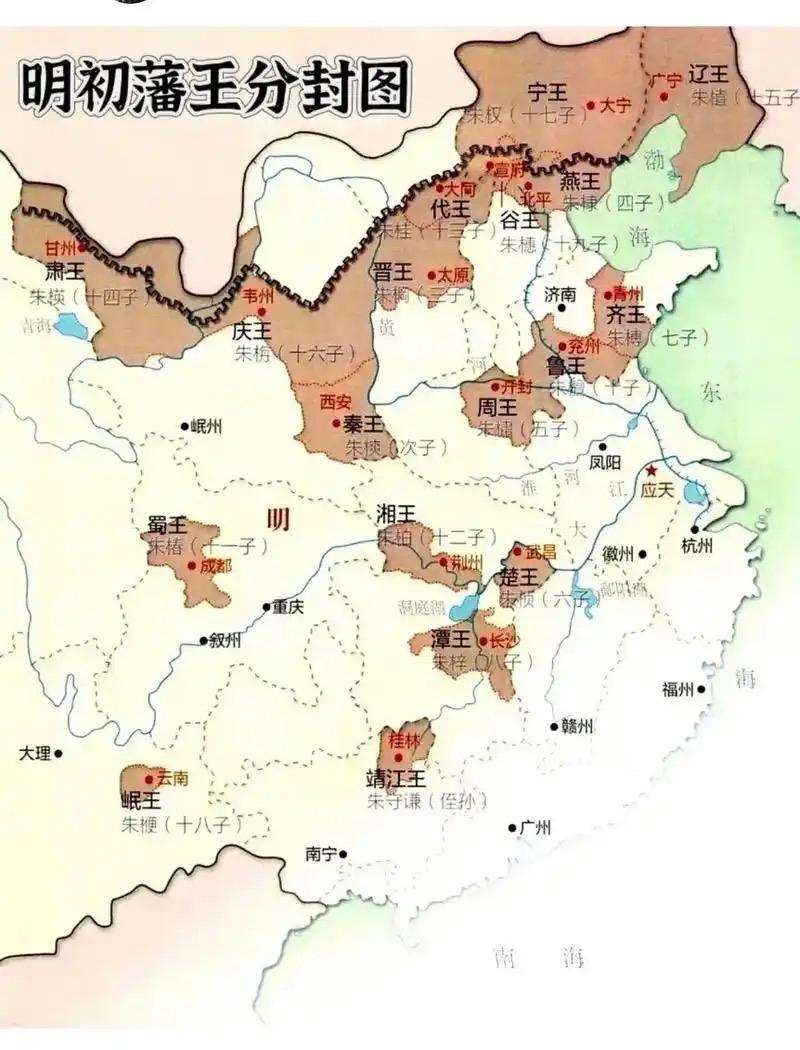

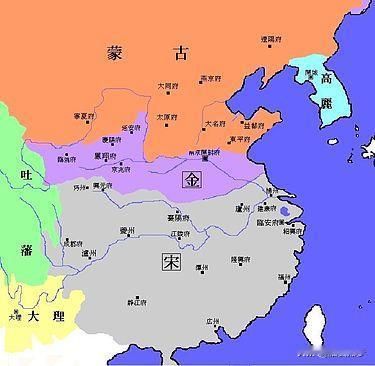

中国历史上三次严重的决策失误,这些失误导致了极为恶劣的后果 有时候,一个王朝的终结,不是被敌人打垮的,而是被自己“稳”死的。 东汉初年,光武帝刘秀面临着刚统一全国的残破局面,北边的匈奴还在不断骚扰边境。恰逢匈奴分裂成南北两部,南匈奴四万余人主动南下称臣,刘秀一看这好事上门,当即决定接纳他们,还把河套地区划给南匈奴定居,每年给粮食丝帛补贴。 在当时看来,这招 “以夷制夷” 太聪明了:不用打仗就多了层边境屏障,还能借南匈奴牵制北匈奴,省下巨额军费。 可刘秀没多想,这些迁徙进来的匈奴人始终保持着自己的部族制度,东汉朝廷只派了少量官员监管。随着时间推移,南匈奴人口不断繁衍,而中原王朝一旦内乱,他们就成了不安定因素。 到了西晋,这些内迁的匈奴、鲜卑等部族已遍布北方,最终引发 “五胡乱华”,中原陷入数百年战乱,东汉当年埋下的隐患彻底爆发。 唐朝唐玄宗时期,边疆危机越来越严重,突厥、吐蕃轮番侵扰,而原来的府兵制因为土地兼并早已崩溃,士兵逃的逃、散的散。 为了守住边疆,唐玄宗想出了节度使制度,让一个将领统一指挥边疆重镇的军队,权力集中办事效率高。一开始这招确实管用,节度使们打了不少胜仗,边疆安定了不少。 可唐玄宗觉得还不够,又把地方行政权、征税权都给了节度使,让他们又管兵又管民还管钱。 比如安禄山一人就兼了三个重镇的节度使,手里握着十五万大军,比中央禁军还多。 唐玄宗以为这样能让节度使更尽心,却没意识到 “既有土地、人民,又有甲兵、财赋” 的节度使早已成了独立王国。 最终安史之乱爆发,打了八年的内战让唐朝由盛转衰,之后藩镇割据愈演愈烈,唐朝再也没能恢复往日荣光。 明朝开国皇帝朱元璋登基后,看着东南沿海的倭寇骚扰,还有之前敌对势力的残余可能勾结海外,干脆下了道 “片板不许下海” 的禁令。 在他看来,禁止民间出海贸易,既能防备倭寇,又能让沿海稳定,还符合 “重农抑商” 的老规矩,简直一举多得。 可这道禁令一下,沿海百姓彻底慌了 —— 他们世代靠捕鱼、做海外生意谋生,现在生路被断,不少人只能铤而走险,要么走私要么干脆加入倭寇。 明朝政府越禁越严,走私集团就越做越大,嘉靖年间的王直集团甚至拥众数十万,割据一方。为了平定这些 “倭寇”,明朝花费了大量兵力物力,财政空虚不堪。 海禁切断了中外交流,当西方世界正在发展航海技术时,明朝却关起了国门,最终在近代落后挨打。 这三位帝王的决策,短期内都解决了眼前的麻烦,赚足了面子:刘秀不用打仗就安定了边疆,唐玄宗快速稳住了边防,朱元璋暂时遏制了倭寇骚扰。 可他们都只盯着眼前的利益,忽略了政策背后的深层问题:刘秀没建立长期的民族管理机制,唐玄宗放任节度使权力膨胀,朱元璋无视民间生存需求和时代发展趋势。这些看似聪明的决策,就像埋下的定时炸弹,在百年后引爆,最终让王朝付出了惨痛代价。 历史反复证明,真正高明的治理,从来不是只解燃眉之急,而是要兼顾长远,看透政策背后的连锁反应。

刘毅

五胡乱华是晋朝的事,关汉朝啥事

Tigervista

迁入,必须打散,迁到南方改农耕。