刘震云那句“有大福气的女人婚姻多半不顺”在到微博连跳,评论区一半人在打call说被说中了,另一半直接回怼“别拿苦难当徽章”,吵归吵,数据不骗——民政部公布的结婚登记数十年新低,单身人口破两亿,市场里真出现了一大批“情感不缺席,婚证可有可无”的城市女性.

先看动机,原文提到的“三高”——看得透、要得高、放不下执念,听着玄学,落地都是可量化的资源分配,学历越高、收入越稳,对婚姻的边际收益就越低,比起掏空存款买房换户口,她们更愿意把钱砸在基金和健身课上.

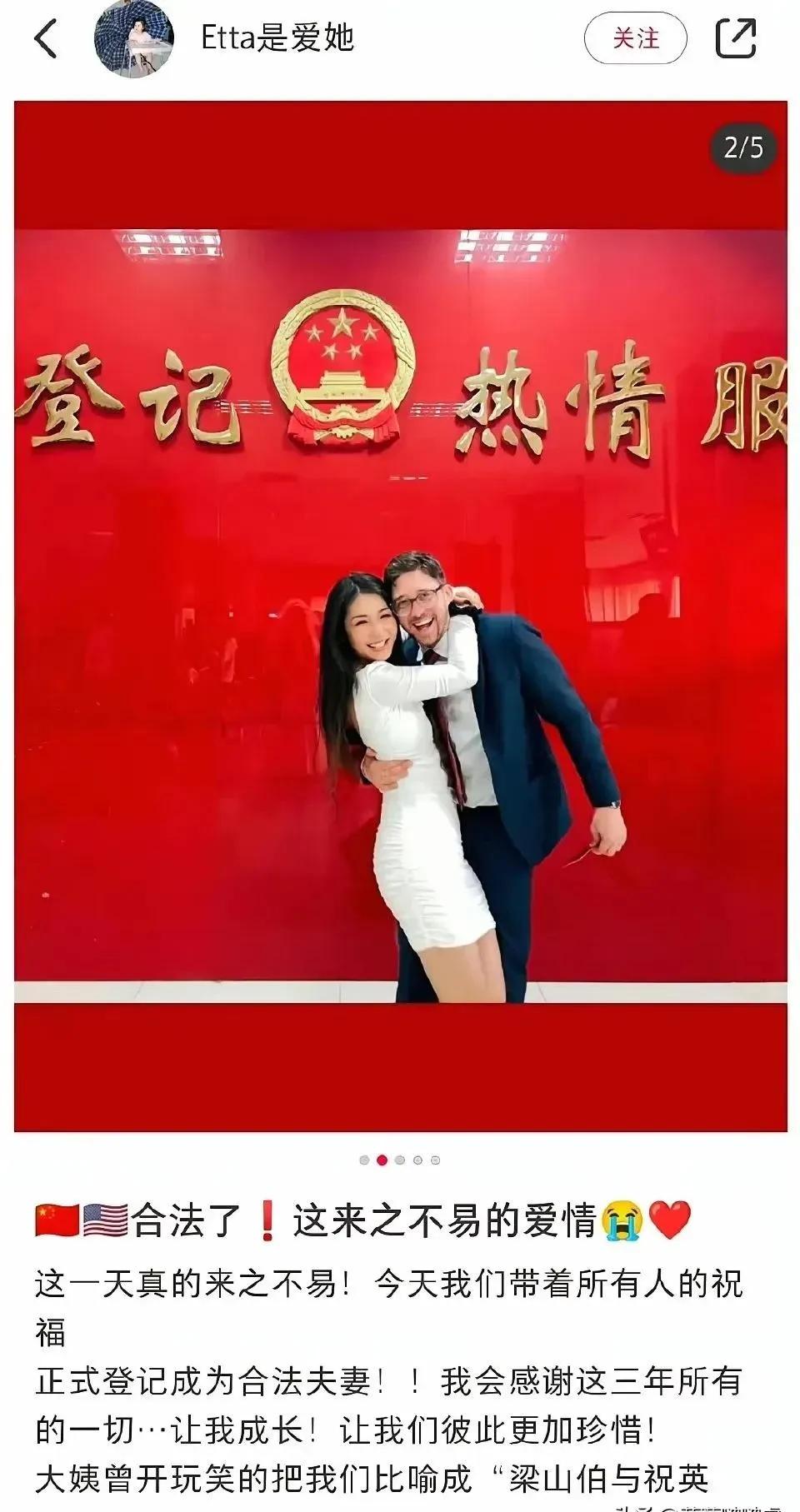

再看压力,家长群里的“催婚连击”没有消停,今年B站上关于“如何对付相亲局”的视频播放量涨了57%(站方统计),弹幕里全是求话术模板,这说明并非所有女性都“骄傲孤勇”,她们只是想把选择权握在自己手里,而不是被日历逼到婚姻柜台前刷卡.

社会观感也在慢拐弯,十年前“剩女”还是网络热搜,今年国际劳动妇女节微博热榜第一却是“单身不妨碍我买房”,同一个话题另一种风向,观众的审美门槛抬高了,光靠“婚姻=归宿”的老梗已经流量疲软.

问题来了,当一部分人用“独处力”抵消孤独成本,婚姻市场会不会进一步下沉,答案得分层看,一个城市的房价收入比超过10以后,闪婚率往往同步下降,经济学解释是机会成本过高,爱情学解释则简单粗暴——真爱不全能买单.

所以我不认同把“婚姻不顺”直接等同于“宿命的修行”,这句鸡汤喝多了会上头,但它点出了一个事实:判断一段关系值不值得,女性的天平正从外部评价转向内在舒适度,这种微妙的位移在改变婚姻的议价逻辑.

接下来会怎样,估计还是双轨并行,有人坚持恋爱脑冲塔,有人宁可单人排位慢慢捡装备,对旁观者而言,与其给彼此贴标签,不如追踪一个更扎实的指标——个人选择在多大程度上得到尊重,这可能比“结没结婚”本身更能衡量一座社会的温度.