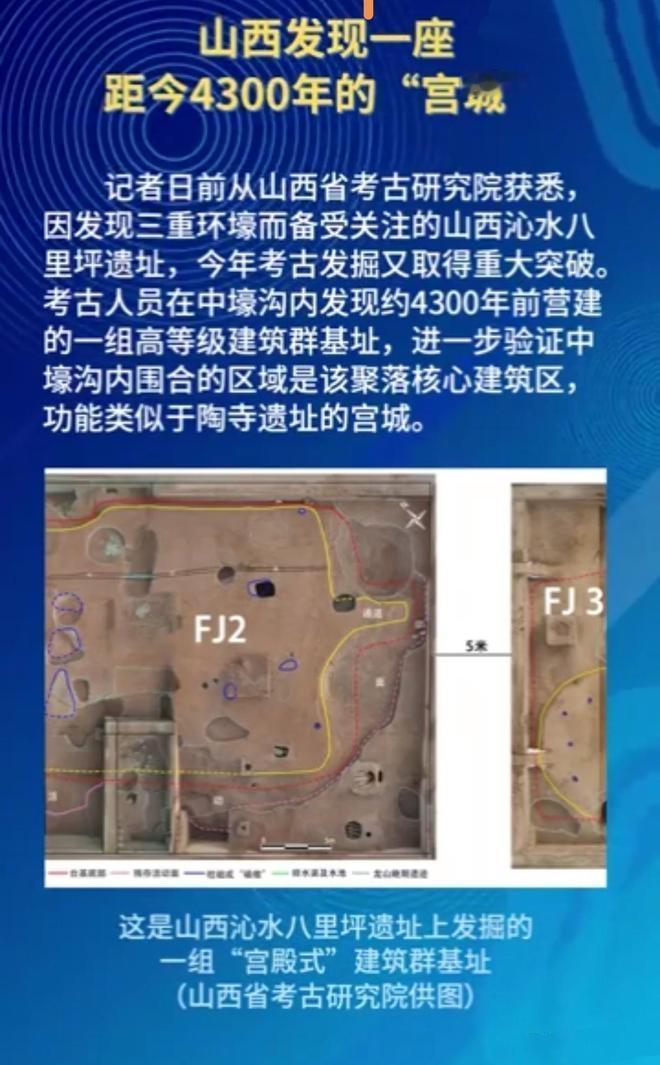

在山西沁水县那片被岁月浸润的土地上,时间仿佛有了具体的形状。就在日前,山西省考古研究院公布的一项发现,像一把钥匙,猛地打开了通往4300年前的一扇大门。在郑庄镇八里村与庙坡村之间,一个名为八里坪的遗址,向世人展示了它深藏的秘密:三重环壕,如同三道巨大的臂弯,守护着一片面积超过700平方米的高等级建筑群基址。这不仅仅是一堆古老的石头和土墙,考古人员给出的一个词,让整个发现瞬间有了灵魂——这里,很可能是一座距今4300年的“宫城”。 4300年,这是一个足以让任何现代人感到眩晕的时间刻度。那时,古埃及的金字塔正在崛起,美索不达米亚的文明之光初现。而在中国的晋东南地区,一群我们不知其名的先民,已经开始了对城市和权力的早期探索。他们没有留下文字,却用最原始的工具,在大地上开凿出三重巨大的环壕。这三道防御工事,层层递进,清晰地划分出了普通生活区与核心权力区的界限。这种规划,这种对空间的掌控,暗示着一个高度组织化的社会结构已经形成。 最激动人心的发现,位于中壕沟围合的区域。考古人员在这里,发掘出了一组“宫殿式”的建筑群基址。虽然我们今天只能看到残存的柱洞和夯土台基,但依然可以想见当年的恢弘。这些建筑并非普通的民居,它们的布局严谨,规模宏大,显然是服务于某个特定阶层的。考古专家进一步推断,这片核心建筑区的功能,与著名的陶寺遗址宫城极为相似。 陶寺遗址,这个位于山西襄汾的史前巨都,被许多学者认为是“最早的中国”的雏形。它的宫城,是王权和国家形态的物化象征。如今,八里坪遗址的核心建筑区被赋予了类似的功能定位,这意味着什么?这意味着,在4300年前的晋东南,可能存在着另一个与陶寺遥相呼应的区域性政治中心。它们或许不是中央与地方的关系,更像是并存的、相互竞争又相互影响的早期邦国。八里坪的发现,为我们描绘了一幅更为复杂、更为生动的史前社会图景,而不是一个单中心的、线性的发展模式。 从2020年开始,山西省考古研究院的考古工作者们就在这片土地上开始了连续的调查、勘探和发掘。他们用小刷子和手铲,一点一点地拂去历史的尘埃。每一块陶片的出土,每一个遗迹的暴露,都在拼凑着那个遥远时代的碎片。700余平方米的建筑基址,这个数字背后,是无数个日夜的辛勤劳作,是考古学家们基于地层学和类型学分析得出的科学结论。他们没有凭空想象,每一个判断都有坚实的证据支撑。 这次发现的实用价值,远不止于“又多了一个遗址”。它为我们理解“中国”的起源提供了全新的视角。长期以来,我们习惯于从中原腹地去寻找文明的源头。但八里坪遗址的出现,证明了在太行山南麓的这片区域,同样存在着高度发达的史前文明。它挑战了“中原中心论”的传统认知,告诉我们中华文明的起源,更像是一个“满天星斗”的灿烂格局,各地域的文化相互激荡,共同汇入了华夏文明的洪流。 对于普通人来说,考古似乎离生活很远。但八里坪的发现,却能给我们带来深刻的启发。它让我们思考,什么是“城市”?什么是“国家”?什么是“权力”?这些我们今天习以为常的概念,其最原始的形态,就埋藏在八里坪这样的遗址之下。我们的先民,是如何从平等的部落社会,一步步走向阶级分化,产生统治者与被统治者?三重环壕,就是这道分水岭的最好见证。壕沟之内,是权力和秩序;壕沟之外,是广大的生产者。 站在八里坪的遗址上,我们仿佛能听到4300年前的风声,看到先民们夯土筑墙的身影。他们没有留下姓名,但他们创造的文明,却通过这些沉默的遗迹,与我们实现了跨越时空的对话。八里坪的“宫城”,或许没有紫禁城的金碧辉煌,但它所蕴含的关于社会组织、权力构建的智慧,同样闪耀着人类理性的光芒。 这次考古发现,也是一次生动的国情教育。它让我们真切地感受到,脚下这片土地,有着何等深厚的历史积淀。中华五千年的文明,不是一句空洞的口号,而是由八里坪、陶寺、二里头、殷墟这样一个个具体的遗址,一层层地夯筑起来的。了解过去,才能更好地理解现在,展望未来。八里坪遗址的发掘工作还在继续,或许还有更大的惊喜在等待着我们。但仅就目前的发现而言,它已经足以改写我们对晋东南地区史前考古学文化的认识,为中华文明探源工程,增添了浓墨重彩的一笔。这片古老的土地,依然在讲述着它的故事,而我们,有幸成为倾听者。 以上内容仅供参考和借鉴

![山西,雁门关果然重要[赞]](http://image.uczzd.cn/10698936941214617806.jpg?id=0)