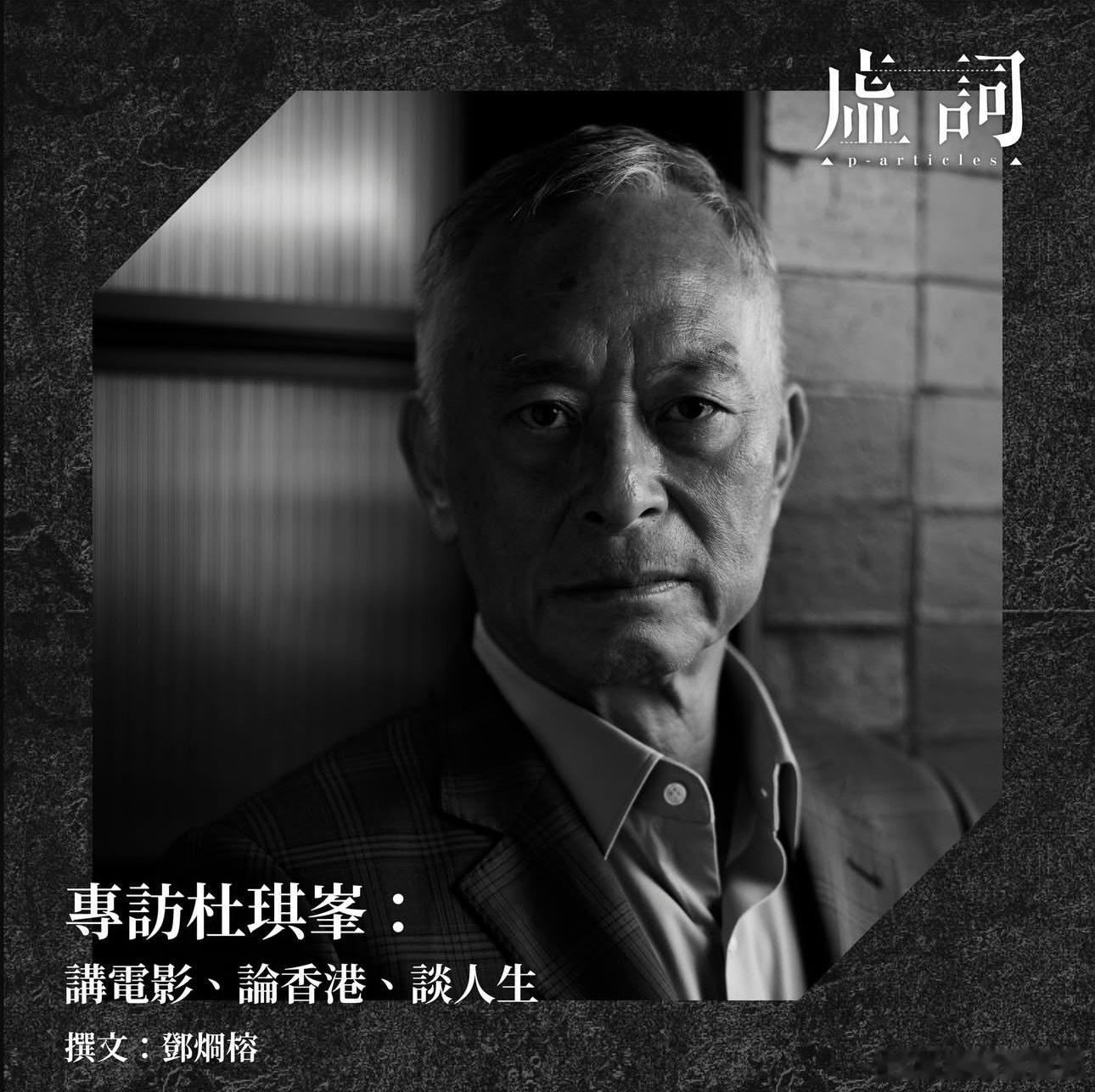

一篇杜琪峰的新专访——年届70的杜Sir(杜琪峰),看上去比以前清瘦了点,不过依然容光焕发,每当讲起电影更是神彩飞扬。他笑说现在到了这个年纪,不得不重新审视自己的身体。所以,他近年开始做运动,也改变了饮食习惯,但还是戒不掉抽雪茄。“最近,我更学会了喝咖啡。听闻咖啡对心脏好。”他形容自己以前是拼了命地拍戏;现在不那么拼命了,其实也是为了可以继续拍戏。“因为我仍然希望可以拍出一部自己喜欢的电影。所以一定要保持良好的身体,才有能力继续去追求。”这么说,难道以前的作品都不喜欢吗?“以前的作品,没一部好!”访问才刚开始,几乎就被他吓窒,当真贯彻了“银河映像,难以想像”的风格。【如青春一样回不来的香港电影】1996年,当时41岁的杜Sir,为了不被其他人左右,能够完全自主地创作,便决定成立自己的电影公司。而事实亦证明,银河映像的出现,的确为香港电影增添了一抹浓厚且鲜明的色彩;从《枪火》《PTU》《大事件》《柔道龙虎榜》,到《黑社会》等作品,不单只都充满了杜Sir的个人风格,更代表了一种“永不停步,没有不可能”的创作精神。但为何杜Sir会说这些经典作品都不够好?他娓娓解释道:“好多人都说我的电影很浪漫,但这种浪漫是没用的。我年轻时确实有很多浪漫的感觉,但随着年纪渐长都消失了。因为青春很多时都是冲动的,也因为冲动,所以没有顾忌;没有顾忌,所以浪漫。又有好多人叫我重拍《天若有情》,但现在我都没有了那个feeling,怎拍啊?每个年纪,每个阶段,你人都会有变化,会有不同的思考。以前浪漫,是因为没有想清楚就去拍,先拍了再算;但现在,我想不清楚就不会拍。至于那份冲动,那种澎湃的情绪,现在还是有的,但我想让它变成是更加潜藏在底下的东西,不会像以前的电影那样太过于表面。”杜Sir说,他仍然喜爱黑泽明、哥普拉,与马田史高西斯,也希望可以像这些大师一样,随着年纪愈大,对人生的认知愈丰富,拍出来的电影也能愈深邃动人。这是他个人的艺术追求,但每当有人赞他以前的戏还是很好看时,这位可爱的伯伯还是会露出满足的笑容。不过,在片场他就没有这么和蔼可亲了。有看过纪录片《无涯:杜琪峰的电影世界》的朋友都知道,杜Sir其实是一个十分严格的人;就像那句“做错就屌”,起初虽然源自网民恶搞,但他并不介意照单全收,全因他对电影创作的重视比任何人都高。“这些我都知道。我现在会试着收敛一下。哈哈。”他收起笑容继续说,“但收敛了未必就等于好。我的意思是,我就是个很执著的人。我反而很怕没有了那个情绪,因为那代表我不再在乎了。我想我还是会出声的;你说我骂也好,抽秤也好,你又不如想想,如果大家都做得好,我又怎会出声?”他说自己是容许演员“做错”的,因为演员有时需要不断试错,才能找到正确的表演方法。“做错100次也行,只要他知道自己错在哪里。但如果你连那个思考都没有,那你根本称不上是一个合格的演员。哪怕你的戏票房再高,都不是你的功劳。在我看来,香港其实很多演员都不懂得演戏,或者应该是说太懂得演戏,一看就知道你正在演戏那种。但我不是那种导演。我看到你在演就不行了;我连你演了都不知道,这才是真的好。我追求的是这种自然这种真。”演员可以错,但工作人员就不行了,因为大家都是专业的,任何错误都不可接受。“那是抵死的!这里错一点,那里错一点,我是不是每一个shot都要问你ready未?这可不行呀,我一定会骂的。但我现在也有反省,我觉得自己要有修养;我是不是要给多点patience,多点去解释呢⋯⋯嗯,尽量啦!”【时代改变令电影末落?】谈电影谈创作,杜Sir总是笑容满脸,可是当话题由个人转向香港电影的未来,他就没办法不眉头深锁,甚至有点气馁地说:“由我出世开始,香港的发展一直都是向上的;纵使中间有跌过,但整体始终是向上的。这使得每个香港人都充满希望。可是,现在大家都看不到有前景,不只是电影,每个行业都一样,那个无力感真的很大。”杜Sir说以前最差,是1998年经历了金融风暴后的香港,但也没有今天那样绝望——看着香港电影的年产量每况愈下,戏院入场人数都持续下降,他甚至想不到可以做什么才可以帮到香港。“当然,落到如今这局面,背后还有很多因素,例如市场改变、平台改变、香港原有地位的改变。”他说,以前广东语电影,可以卖埠卖得很好,是因为亚洲邻近地区的电影产量不多,但现在就不同了,随着作为华人主要语言的国语电影愈来愈多,港产片早已不是唯一选择。再加上串流平台的出现,世界各地主流或非主流的片一应俱全,结果就是:电影太多,观众时间太少。“这个转变来得很快很突然,我们也没有基础去应对这个转变。而且以前港产片的特色,也不是我们现在年轻导演所拍的那种。不是说他们不好,是题材太local,是真的很《狮子山下》那种;但以前《狮子山下》是免费在电视上播的,你现在搬到大银幕,还要给钱进场看,除非是精彩到不得了啦。但这不能怪罪年轻导演,因为他们也需要阶梯慢慢进步。”可惜,现在这条阶梯消失了。因为电影始终是一盘生意,老板要赚到钱才愿意继续投资,然后电影人才有机会得以通过电影发挥创意。“以前我在新艺城、嘉禾、德宝、邵氏的年代,他们都需要赚到钱的电影,哪管你拍什么类型。所以,我以前讲过,电影如果不回归工业,就发展不起来。果然十年后的今日便出现了这种情况。平台的情况也一样,将来戏院只会愈来愈少。事实就是,你一定不够我躺在家裡沙发上,边抽烟边喝酒地看戏那么开心。至于那些搞电影局的人,就更加不知在搞什么;说要帮香港电影,但怎么帮?他们本身就不是电影人,由他们去搞电影就死得啦。养他们的钱都够拍好几部电影了。电影是创意,不是制度。要给机会去试错,去突破,去颠覆原有的思维,而现在就变成了监管。”说到这裡,杜Sir也不禁叹了口气,“做电影其实是真的在捱苦。如果不是真心钟意,一知道自己捱不住,就赶快趁年轻转行吧。历史里不是很多导演赚到钱,有些甚至生活都过得好坎坷。”“但是,我相信content maker一定还有得做。鲜浪潮的坚持,也是想为真心爱电影的人保留一个希望。很多低成本制作的电影非常好看,就看你如何在狭窄的环境和有限的资源里,发挥到最好。仍是有人做到的。另外,或许大家也可以把眼光放远点,尝试多与其他地方的人合作,例如是东南亚。因为我们自小就习惯了中西文化交流,比较国际化,是不是也可以利用一下这个视野去寻找新出路呢。”【命运其实就是Chance & Choice】杜Sir形容香港电影以前真的很好,也曾得过世界认同。但过去了的已过去,与其一直怀缅不如好好思考怎样把握当下。“我现在比较倾向于道家思想,讲自然,讲平衡,讲顺应。要发生的总会发生,要消失的终会消失;有些事你以为你知,其实你不知。但只要用心去做,它便会告诉你答案。但当然,我们都不是神仙,只是局中人。道理是知道的,做不做到却是另一回事。”所以,一切都是命运的安排?这也是银河映像很多部电影所曾探讨过的议题——究竟是做物弄人,抑或人定胜天?杜Sir的理解是:“中国人认为,命是天生的,而运是可以转的。而我的理解就是机会与选择,比较没有那种宿命性的论调。人不会没有机会,但每次面对机会,你会怎样选?我要走一条快路,去立即赚到钱;还是选择一条所谓正确的路,然后慢慢走下去?急上来,当然选快路,但通常这样都很少会有好结果。所以,当我写戏剧冲突,或是写角色时,都是比较着重Chance & Choice。有点像因果,但这个因果是当下的,而不是什么前世今生,不是《大只佬》那种,我前世是日本兵关我这世咩事?我知道的才关我事。”他说,每个人都会想过:如果我当时这样做,之后就会如何;如果我没这样做,之后又会如何?但所有的问题,答案其实都一样,就像《三命》里那只纸鸢,你见到后,选择追不追上去?但之后所发生的事,未必完全跟你这个选择有关了。但回顾自己的电影人生,杜Sir自己也不知道究竟是他选择了这条路,还是电影选择了他。“其实就係食屎食著豆。无端端入了行做电影,由不懂到学懂,然后又能温饱。”他说,遇上电影是人生最大的幸运,因为最后得到的,远远超过他的想像。“我拍过喜剧、拍过悲剧、拍过爱情,也拍过很多英雄片。但无论什么类型,主题上都差不多,都是在讲人。电影里面所发生的各种events,很多都是人生经历,所以电影令我更明白人生。同时,它又是一种美学,是一种艺术。有时候不需要理会观众看不看得懂,因为它是一件作品,不是商品。它拥有这一面,让我们可以纯粹感受,这令到我们做这一行的人感到满足到不得了。然后去到外国影展,跟不同文化背景的人交流,又会发现大家的感观都不同,这又会拉阔到你作为创作者的想像。所以电影,让我得到世界。能让观众去看我的电影,是很开心的;这也是我入行时从来没想过会得到的体验。”所以,即使来到70岁这个年纪,他仍然能乐此不疲地在电影中找到幸福,纵使过程可能会继续令他大动干戈,但结果永远能令他感到满足。而这也是为什么他愿意坚持去推广香港电影,因为他内心总是希望能通过电影作出回馈,哪怕未来再难。“我近年发现最开心就是什么都不理,坐在家里,看着花园的雀在啄食面包,那一刻我见到一个最平静的自己。但为什么还要搞这么多事,这么辛苦去拍戏?就还是希望自己能够帮到别人,可以推进到一些事,成就到一个更好的未来。”