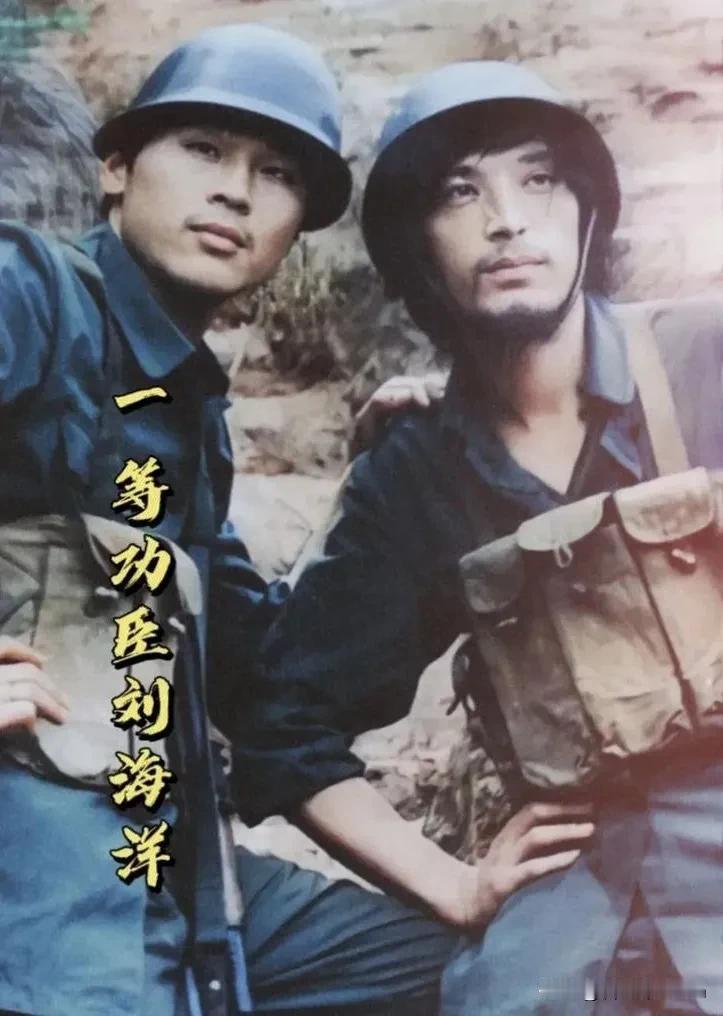

老山一等功臣刘海洋,安徽省太和县人,1980年入伍,1982年考入济南陆军学校,毕业后被分配到67军595团七连任排长。 1985年,刘海洋随部队奔赴老山前线,参加对越作战。 彼时的老山战区,局势早已白热化。越军在5月31日以两个满编步兵师发动猛攻,虽付出600余人伤亡代价,仍占据了211高地的两个哨位,双方就此形成对峙。 这片高地及周边区域,经炮火反复轰炸,草木早已成灰,只剩下裸露的岩石和密布的地雷,通往阵地的每一步都藏着生死考验。刘海洋所在的595团,正肩负着收复失地、坚守防线的重任。 5月31日下午4时20分,紧急命令传到七连。坚守211高地的五连一班战士相继伤亡,仅剩两名伤员苦苦支撑,阵地随时可能失守。团领导命令刘海洋率25名战士增援,出发前询问困难,他只留下一句“只要还有一个人在,阵地就不会丢”,转身便带领队伍冲向炮火。 从集结点到211高地,300米开阔地仅有一条60公分宽的小路,越军的直瞄火炮、轻重机枪和狙击步枪构成交叉火网,死死封锁着这条通道。 刘海洋迅速拆分队伍为五个战斗小组,瞅准敌炮间隙下令冲锋。第一组刚冲出几十米就遭遇炮火拦阻,一死一伤,其余各组也被火力压制。他知道拖延只会带来更多伤亡,借着己方炮火压制的瞬间,从第四组跃到最前,大喊着让骨干跟上。 5名骨干紧随其后,时而卧倒时而跃进,向着高地突进。距三号哨位100米处的陡坡前,他抱紧枪支顺坡飞滚70多米,衣破肉烂、浑身是血,成为第一个冲过封锁线的人。 刚进入阵地短洞,刘海洋就敏锐察觉越军炮火骤停——这是反扑的信号。他立刻重新编组战士,自己带着两名班长冲出洞外,恰好与10米外的越军相遇。“打!” 随着他一声大喝,两颗手榴弹在敌群爆炸,战士们闻声出击,击退了首轮反扑。接下来两天,越军采用疲劳战术轮番进攻,他带领战士们以逸待劳,用近打、点射的方式顽强抵抗,一次次将敌人挡在阵地外。 激战很快耗尽了补给。阵地上只剩下几包压缩饼干、三个酸菜罐头,水壶早已见底,弹药也所剩无几,伤员却在不断增加。刘海洋召集战士们,语气凝重却坚定:“人最重要的是尊严,不能让战友用鲜血守住的土地丢一寸。”战士们在他的鼓舞下,忍着饥饿疲劳连夜抢修工事,等待下一场战斗。 6月3日下午6点,越军集中全部火炮轰击哨位,工事瞬间炸塌,洞口被碎石堵塞。刘海洋和10名伤员被困洞内,手里只剩3颗手榴弹。 越军从三面包抄而来,距离不断缩短,30米、20米、10米……阵地即将失守的危急时刻,他抓起步话机向后方炮兵呼叫:“向我开炮!为了战斗的胜利,向我开炮!”话音落下,他望着身边的伤员,庄重地说“为祖国尽忠的时候到了”,10名战士同时拧开了手榴弹盖。 幸运的是,己方炮火准时覆盖阵地。炮弹在周围炸响,岩石翻滚、地动山摇,越军被打得尸骨横野。 烟尘未散,刘海洋奋力推开石块,扒开碎石冲出洞口,带领伤员们捡拾敌人遗留的弹药,最终牢牢守住了高地。这场战斗后,他在6月11日的作战中身负重伤,头骨裂伤、右眼失明、左耳失聪,虽捡回性命,却留下了终身残疾。 战后,刘海洋荣立一等功,升任连长。他没有因伤残停下脚步,先后在多个部队服役,军改后到后勤保障部工作,直至晋升大校军衔。硝烟散去三十多年,他始终记得那些牺牲的战友,这份记忆成了他余生的使命。 他跑遍多个省市乡村,寻找安葬未入土的烈士;牵头设立“关爱烈士父母行动”,帮扶生活困难的烈士家属;还频繁走进基层、校园,开展红色宣讲,把老山故事讲给更多人听。在昆明的校园里,他洪亮的声音向孩子们传递着“常思爱国情、常怀感恩心”的信念,没人能从他微笑的脸上看出,军装之下藏着多少战争留下的伤痕。 从战场冲锋的排长到传承精神的老兵,刘海洋用一生践行了对祖国和战友的承诺。那些在炮火中坚守的日夜里,他喊出的“向我开炮”,不仅是绝境中的战斗指令,更是一代人用生命守护和平的誓言。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。