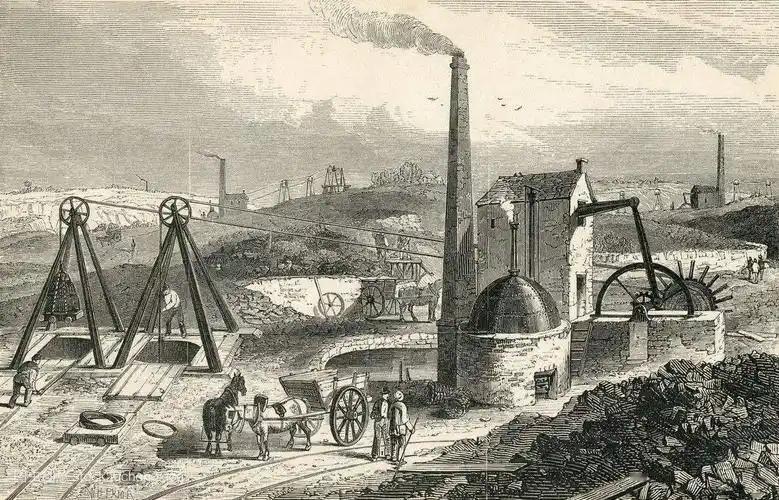

想到工业革命,你脑海里是不是立刻冒出轰隆的蒸汽机和喷着白烟的火车头?但真相可能让你意外:在蒸汽机真正改变世界前的近百年里,另一股力量默默支撑着英国迈向了近代化。它不是钢铁,而是血肉之躯——马匹。 更具体地说,是那些行走在运河沿岸的马匹。1761年,一条完全人工开凿的运河——布里奇沃特运河的成功,引爆了整个英国的投资热情。 它将曼彻斯特的煤价瞬间砍半,让人们亲眼见证了一条人工水道如何创造出惊人的财富。此后数十年,英国陷入了“运河狂热”,地主、商人和市民都疯狂购买运河公司的股票。 在这张逐渐覆盖英国的水路网背后,真正的驱动力是马。运河驳船由被称为“船夫”的马在岸上拉着前行,这条平行的路被称为“纤道”。水的浮力创造了奇迹:同样的力气,在陆地上拉车只能拉动一吨重货物的话,在运河里则可以轻松拉动四十吨的货物。 一匹马在运河边上能拉动一艘载重数吨的驳船,其运输效率是传统陆路驮马的十倍以上,成本却下降了超过75%。这对于需要运输大量煤炭、铁矿石、陶土等重物的工业经济来说,无疑是了一场效率革命。 这些马匹是经过精心挑选和照料的。例如,强壮的威尔士马和体型硕大的夏尔马是常见的选择。工作人员会像照顾家人一样照顾它们,工作前为其梳妆打扮,戴上专门设计的挽具,保护它们的颈部,让拖拽时使用强壮的肩膀受力。 夏尔马是其中的“巨无霸”,一匹训练有素的夏尔马能单独拉动超过1.5吨的重物。在19世纪,伦敦市内超过六成的重型搬运任务都由它们完成,被工人们亲切地称为“温柔的巨人”。 运河的修建本身是一场土木工程的奇迹,旨在克服自然地理的障碍。工程师们不得不借助船闸让船只“翻山”。例如,在Kennet & Avon运河的一段,29座船闸像楼梯一样层层叠起,在3.2公里的河道上将水面抬高了72米,船通过一次要花上五六个小时。 遇到高山,则开凿隧道。修建Grand Junction运河上的Blisworth隧道耗时12年,纯靠人力完成,期间还曾发生坍塌事故。 隧道内没有马道,马无法工作,这时就靠专门的“隧道脚夫”躺在船两侧,用双脚蹬踏隧道内壁,硬生生把船“走”出长达数公里的隧道,这往往需要耗费数小时。 而跨越峡谷则依靠宏伟的渡槽,让运河水流淌在高架水桥之上,如横跨迪河谷的Pontcysyllte渡槽,高达38米,成为工程学的璀璨明珠。 尽管运河系统高效,但它缓慢而稳定。驳船由马匹拉动,时速通常只有三四英里。在工业革命初期这已足够,但随着生产效率飞速提升,运河的慢速和受季节影响(冬季结冰、夏季可能缺水)的局限性逐渐显现。 在繁忙的船闸处,船只排队等待数天成为常态。此外,成功的运河公司自身也开始显现出垄断弊病,收取高昂通行费。经济的节奏越来越快,而水的节奏却显得有些迟缓了。 正是在这样的背景下,铁路时代的曙光初现。但有趣的是,铁路的早期发展也与马息息相关。在蒸汽机车成熟之前,许多矿区已经使用“马拉轨道车”,即在木轨或铁轨上由马匹牵引车辆,这比在普通路面上效率高得多。 1825年,乔治·史蒂芬森的“旅行者号”蒸汽机车在斯托克顿-达灵顿铁路上试验成功。但保守的人们并未立刻接受这个“喷火的怪物”,1829年的雨山竞赛成为关键转折点。 史蒂芬森的“火箭号”机车以平均每小时22公里的速度,证明了蒸汽机车的巨大潜力,其速度和载重能力是马车无法比拟的。那些曾经阻挠铁路发展的保守派,在看到“火箭号”的表现后,逐渐改变了看法。 即使进入铁路时代,马匹也并未立刻退出历史舞台。在铁路建设过程中,重达几百公斤的铁轨等材料,仍需依靠夏尔马这样的强力马匹拖运到指定位置。直到二战前后,随着拖拉机和卡车的真正普及,马匹才逐步退出运输一线。 回顾这段历史,工业革命的曙光并非仅由钢铁和煤炭点燃,也同样被马蹄声唤醒。在蒸汽机轰鸣声最终响彻世界之前的近百年里,是这些沉默的动物伙伴,用它们的肩膀拉动了最初的航道,连接起矿山、工厂与港口,为现代经济的诞生铺平了道路。 它们的力量是那个时代不可或缺的“移动动力源”。今天,在一些地方如蒂弗顿运河,人们仍保留着马拉驳船作为“活遗产”,让游客体验每小时2.5英里的缓慢旅程,感受那个马匹曾是经济动脉的时代。

![我也算怪人哈,特别喜欢像辛弃疾啊、李清照啊这样的古人…[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17115708612372983601.jpg?id=0)

用户16xxx74

现在山上建筑,很多也是马驼上去的