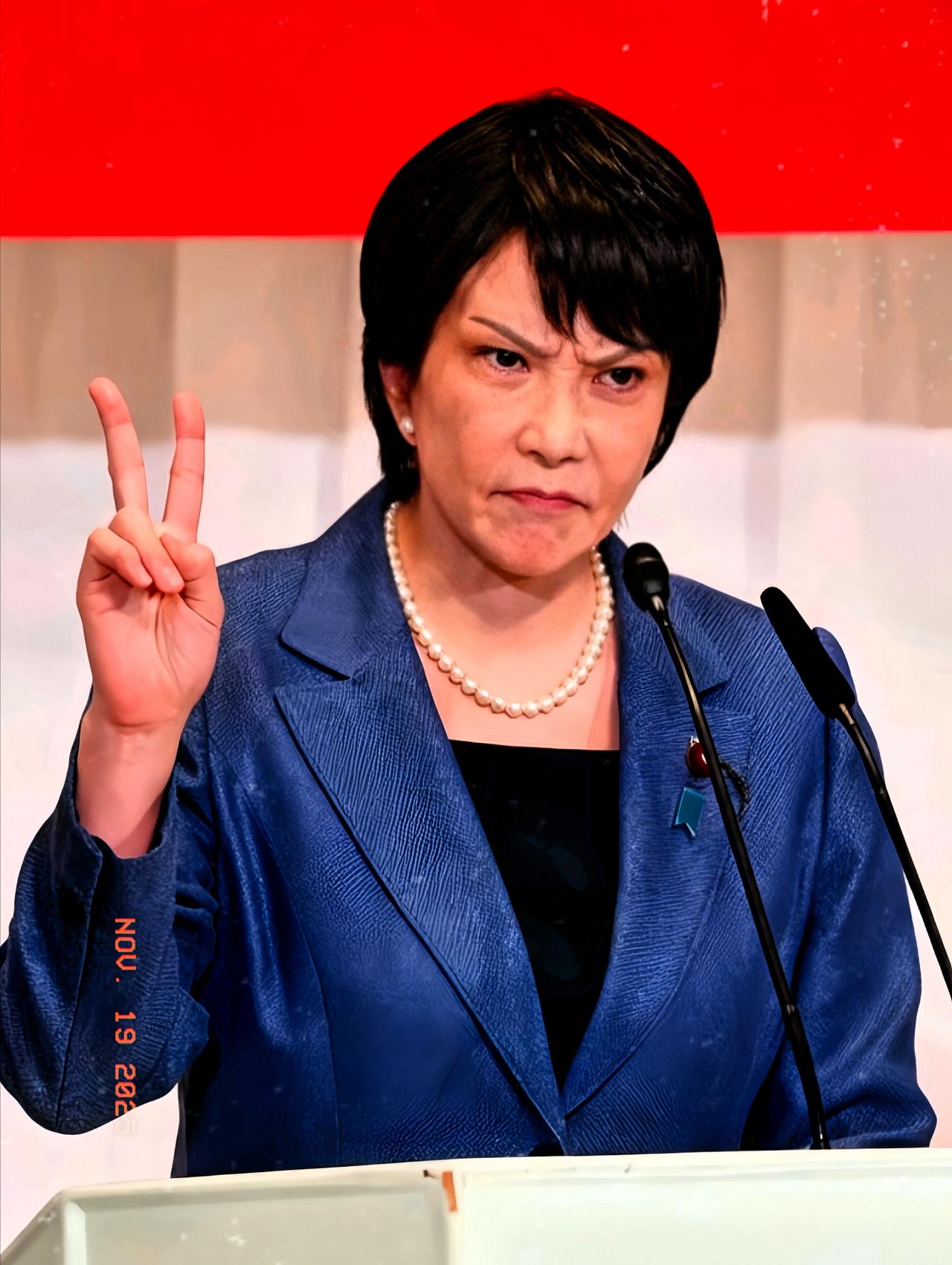

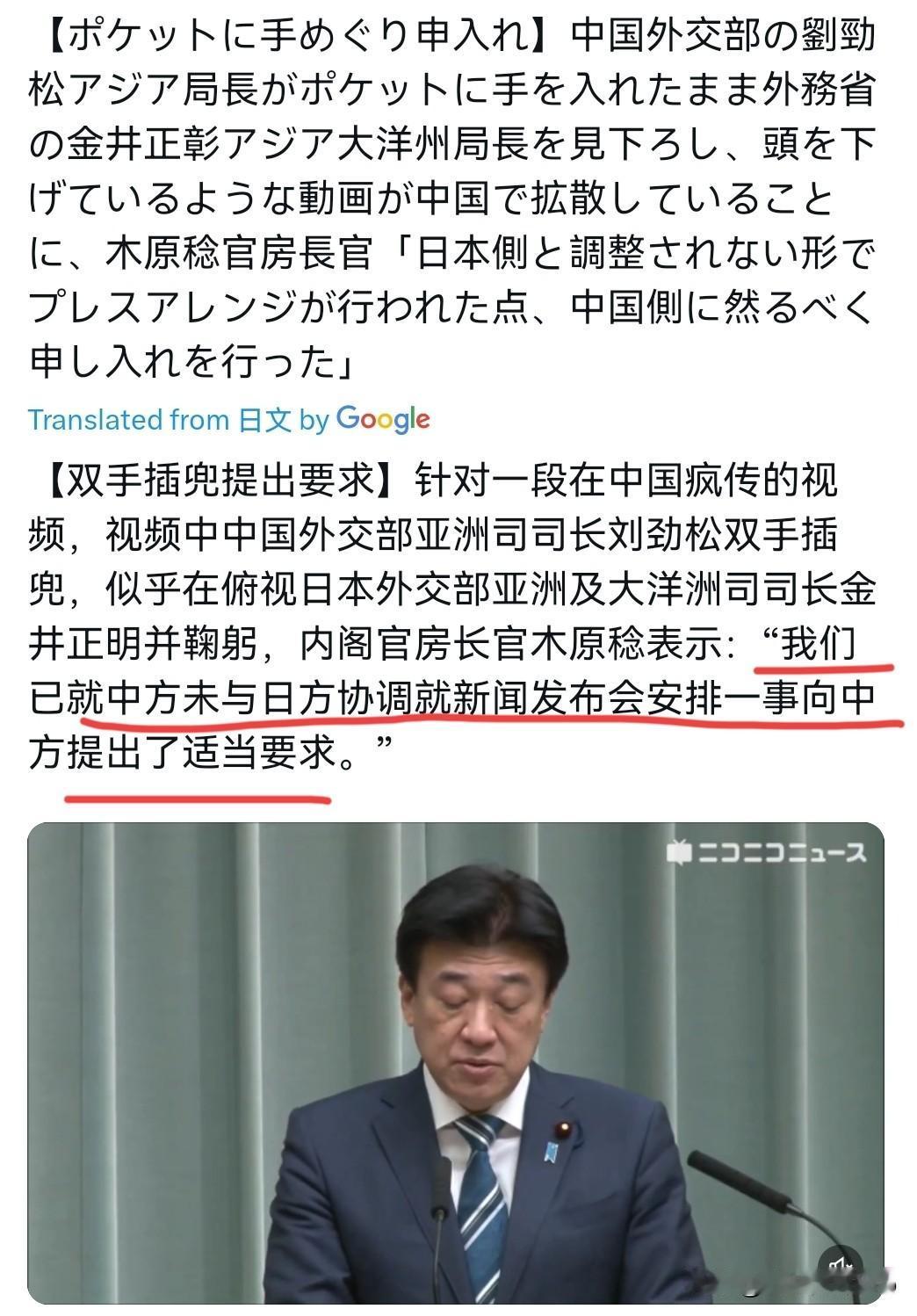

中日会谈之后,日本出来表态了!11月18日,根据日本NHK报道,在中国外交部亚洲司司长刘劲松与日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰会谈之后,日本出来表态了,日本内阁官房长官木原稔表示:这并不改变政府之前的立场,台海地区的和平稳定不仅对我国的安全至关重要,也对整个国际社会的稳定至关重要。 此次司局级会谈是中日多层次交流机制的组成部分,选择在这个时间点进行对话,反映出双方都有保持沟通的意愿,然而,日方在会谈后迅速强调“立场不变”,这一举动本身就在传递信号。 木原稔的声明中有两个关键信息值得玩味:一是明确划出红线,表明会谈不会改变日本在关键问题上的既有立场。 二是将台海稳定与“国际社会”绑定,延续了日本将地区安全问题国际化的策略,这种表述并非首次出现,但在外交接触后立即重申,其象征意义不容忽视。 细察日本近年来的表态,可见其在台海问题上的三个转向:从相对模糊的“关切”升级为明确的“重要”定性,从双边关系范畴拓展至“印太安全”架构,从隐性介入转向显性发声。 这一转变背后,既有日本对海上通道安全的传统担忧,也映射出其整体对华战略的调整,2023年版《防卫白皮书》首次将台海局势与日本安全直接挂钩,此次表态可谓一脉相承。 而中国始终坚持一个中国原则,明确反对外部力量干涉台海问题,双方在这一原则问题上的对垒,短期内难以化解。 中日关系目前呈现出独特的“政经分离”特征,经贸领域,两国合作持续深化,2022年贸易额达到3574亿美元,创下历史新高,但在政治安全领域,互信水平却持续低迷。 这种结构性矛盾使得司局级会谈难以突破核心分歧,更多发挥着危机管控功能,日方在会谈后立即“澄清立场”,恰恰印证了双方互信基础的脆弱性,外交对话碰触到的“天花板”,不仅源于双边关系的内在张力,也受到区域格局演变的影响。 值得关注的是,此次会谈恰逢旧金山APEC峰会期间,日本在中美关系出现缓和迹象的背景下,依然坚持对华强硬表述,反映出其外交战略的两难处境:既需要维持与盟友的协调,又需要避免与中国彻底对立。 木原稔的措辞体现了这种平衡术,未直接批评中国,但通过强调“国际社会”隐含站队,这种微妙的表述艺术,正是日本在中美博弈中寻求战略自主空间的真实写照。 日本“立场不变”的表态,表面上展现了外交一致性,实则暴露了东亚地区深层次的安全困境,当外交对话沦为“各说各话”的仪式,我们需要思考如何超越当前的困局。 日本对台海问题的“关切国际化”存在战略短视,将地区安全问题简单包装成“国际责任”,无助于问题解决,反而可能激化矛盾,东亚国家需要认识到,台海稳定的关键在于坚持一个中国原则与促进两岸对话,而非引入更多外部因素。 中日关系需要寻找“共同叙事”的新基点,两国在数字经济、气候变化、老龄化社会等领域的共同利益远大于分歧。 与其在安全议题上陷入零和博弈,不如将能源转型、人工智能治理、医疗健康等新兴领域作为合作试验田。 这些领域的合作既能创造实实在在的经济社会效益,又能为积累互信提供新空间。 再者,东亚需要培育更加均衡的多边对话机制,当前区域安全对话过度依赖以美国为中心的同盟体系,这种传统范式已难以应对新时代的挑战。 中日韩应当率先探索建立更有效的危机管控机制,推动区域性行为准则磋商,为构建更具包容性的区域安全架构积累经验。 真正的稳定不在于固守立场,而在于创造性地构建共处新规则,当木原稔强调“不改变立场”时,或许更应思考:在全球化深刻重构的今天,最危险的不是调整立场,而是用不变的姿态应对剧变的世界。 东亚国家若不能突破“表态外交”的窠臼,终将被自己参与构筑的战略围城所困。 历史表明,东亚的繁荣始终依赖于开放与协作,当中日两国都能以更大智慧和勇气超越短期博弈,或许就能找到打破困局的关键钥匙。

超级强国公民

历史上,美国是第一个打到了日本本土的国家,不仅轰炸了东京,而且还往长崎、广岛扔下来“胖子”和“小男孩”,所以日本才怕美国。 跟日本讲仁德大义没用,因为他们本性就是知小礼而无大义,拘小节而无大德。一定要打到本土,把他们打疼了,他们才会收敛害怕。