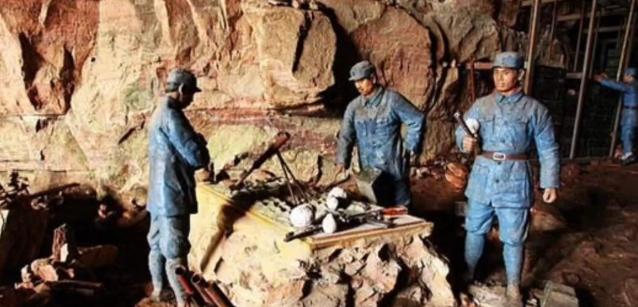

1944年,“大汉奸”郭绍绪请日军高层在家喝酒,席间,他大喊一声:“上炖鸡!”话音刚落,便掏出手枪,对着为首日军的脑袋就是一枪…… 主要信源:(澎湃新闻——抗日英雄郭绍绪) 1944年8月的一个闷热午后,河南伊川县的一处宅院里弥漫着酒肉香气。 郭绍绪站在院中槐树的荫蔽下,看着仆人们忙碌地布置宴席。 八仙桌上摆满了精心准备的当地特色菜肴: 刚出锅的炖羊肉冒着热气,金黄的烧鸡散发着诱人的香味,几坛陈年杜康酒静静地立在桌角。 这位表面上是日伪保安司令的中年男子,此刻正耐心等待着重要客人的到来,手心却不自觉地渗出了细汗。 郭绍绪的童年充满坎坷。 1896年出生于山东蓬莱的他,幼年便失去双亲,由祖父一手带大。 十二岁那年,一场土地纠纷夺去了祖父的生命,家产尽数被夺,他被迫流落街头。 为了生存,他加入当地的镇嵩军,凭借过人的胆识和武艺,很快在军中崭露头角。 那时的他身材瘦小却异常灵活,在军事训练中总能出色完成各项任务,深受长官赏识。 抗战爆发后,郭绍绪目睹家乡沦陷的惨状。 一次回乡途中,他藏在树丛后,眼睁睁看着日军士兵抢走邻居张大爷家最后的存粮,老人上前理论时被刺刀捅死。 鲜血染红了黄土,这一幕深深刺痛了他的心,他暗自发誓一定要为乡亲们报仇。 此后每个夜晚,他都会梦见那张鲜血淋漓的脸,促使他下定决心要与日军斗争到底。 经过深思熟虑,郭绍绪决定假意接受日军的招安。 他表面上对日军唯命是从,暗中却在秘密筹划。 担任保安司令期间,他细心观察日军的活动规律,默默记下每个军官的习惯和弱点。 他时常以"维持治安"为名在县城巡视,实则是在寻找最佳的行动时机。 这段时间,他表面上与日军军官把酒言欢,内心却时刻盘算着复仇计划。 为了更好地伪装,他甚至学会了简单的日语,能够与日军进行基本交流。 1944年8月25日,机会终于来临。 这天特别炎热,知了在树上嘶鸣个不停。 日军第三大队长大内义弘带着七名部下准时赴宴。 酒过三巡,这些日军军官已经喝得面红耳赤,有的开始高声唱歌,有的摇摇晃晃地站起来跳舞。 郭绍绪看准时机,以递毛巾为暗号,突然拔出手枪。 那一刻,时间仿佛静止,他只听见自己有力的心跳声。 刹那间,枪声大作。 郭绍绪和两名护卫配合默契,很快就将八名日军军官全部击毙。 整个行动干净利落,没有给敌人任何反抗的机会。 行动结束后,他立即带领自卫团转移到牛山根据地。 凭借着对地形的熟悉,他们在险要处设下埋伏,成功击退了日军的多次反扑。 这场战斗持续了整整三天,自卫团战士们凭借着顽强的意志,用简陋的武器守住了阵地。 这场精心策划的复仇行动,不仅沉重打击了当地日军的嚣张气焰,更极大地鼓舞了当地民众的抗战士气。 消息传开后,周边村镇的青年纷纷前来投奔,自卫团规模迅速扩大。 郭绍绪用他的智慧和勇气,证明了一个普通中国人对抗侵略者的决心和力量。 此后,他继续带领自卫团在当地开展游击战,有力配合了正面战场的作战。 如今,在伊川县的革命历史纪念馆里,还保存着当年那场宴会的相关史料。 泛黄的照片上,郭绍绪目光坚定,仿佛还在诉说着那段惊心动魄的往事。 纪念馆的展柜里,还陈列着他当年使用过的手枪和日记本,纸张已经发黄,但字迹依然清晰可辨。 每年清明节,总会有当地群众自发来到纪念馆,缅怀这位充满传奇色彩的抗日志士。 有些老人还会带着孙辈前来,讲述那段峥嵘岁月里的英雄故事。 这些珍贵的记忆,通过一代代人的口耳相传,成为激励后人的精神财富。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!