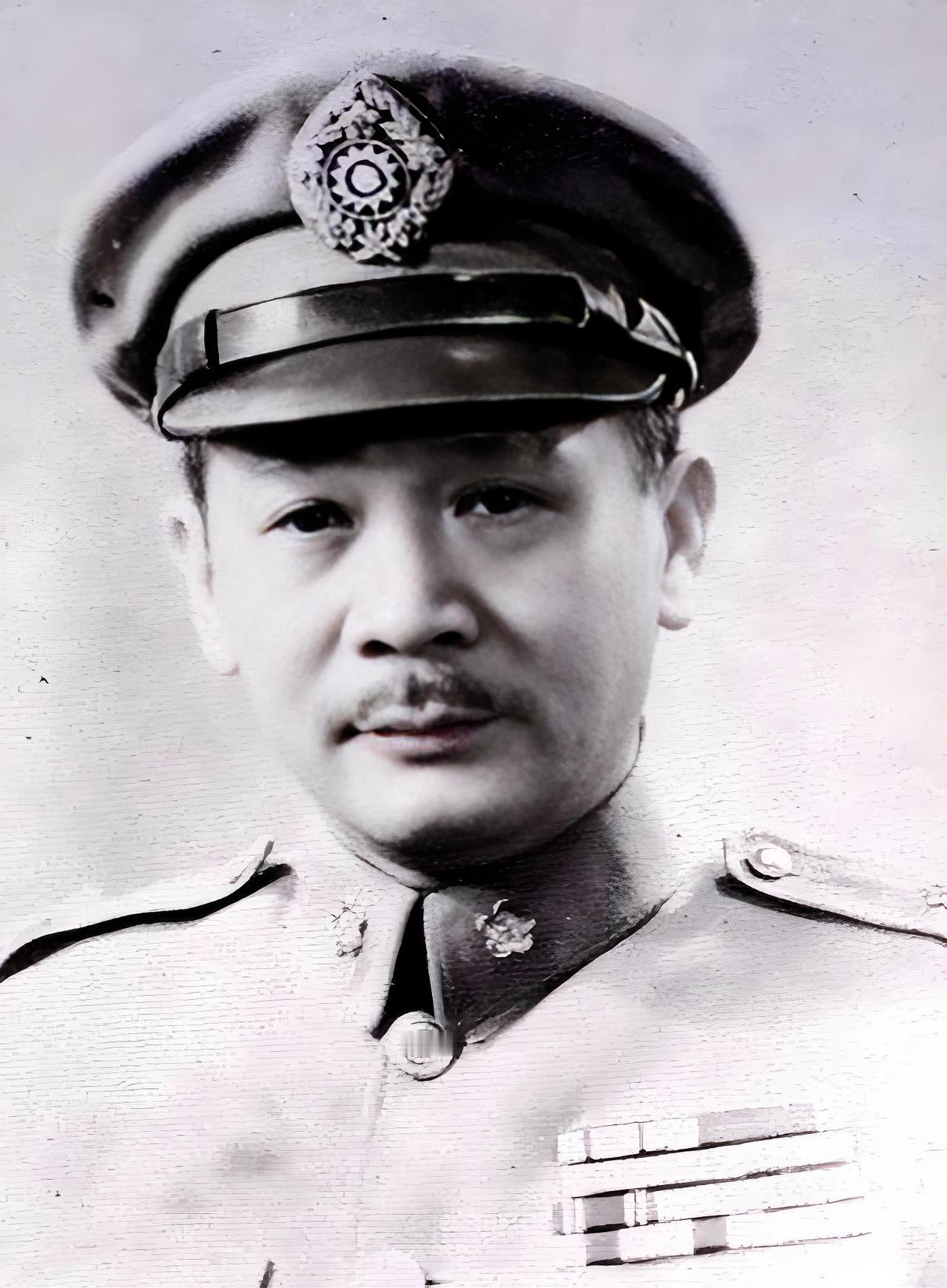

国民党上将总司令张发奎,绝对是国民政府中真正的奇葩,在他的部队中,有名有姓的共产党人有两千多名,他心里跟明镜似的,却不管不问。 在国民革命军的队伍中,上将总司令张发奎绝对是一个特殊的存在。他手握重兵,深得蒋介石倚重,却在他的部队中容纳了数量惊人的共产党人——有名有姓者就超过两千。 更令人称奇的是,他对这些人的政治背景心知肚明,却选择了睁一只眼闭一只眼。这位号称“铁军”统帅的粤籍名将,究竟有着怎样的处世哲学与用人之道? 张发奎,字向华,广东始兴人,保定陆军军官学校毕业,早年追随孙中山,是北伐战争中叶挺独立团所在第四军的骨干将领。他军事才能出众,屡建战功,不到三十岁就已升任军长。 令人玩味的是,尽管他始终位居国民党高层,其麾下却聚集了大量共产党籍军官和进步青年。 1926年北伐期间,张发奎任第四军军长,该军的政治部主任则为共产党人廖乾五。叶挺独立团更是共产党直接掌握的首支正规武装,全员约两千人,几乎都是共产党员和共青团员。 据《张发奎口述自传》记载,他对此并非不知情,而是采取“重才能、轻党派”的实用原则。 从军事角度看,张发奎深知这些共产党人作战勇敢、富有理想、纪律严明,是极佳的战斗力。 北伐途中,叶挺独立团战功赫赫,为第四军赢得“铁军”美誉立下汗马功劳。作为一个职业军人,张发奎最看重的是部队的战斗力与执行力,而非官兵的政治背景。 从个人性格来看,张发奎出身粤北客家人家庭,深受岭南务实风气影响。他重视乡土情谊与个人忠诚,许多共产党籍军官如叶挺、周士第等都是广东同乡,且军事素质出众。在他看来,这些同乡子弟“能打仗、听指挥”就足够了。 据国民政府军事档案记载,1927年宁汉分裂时,张发奎第二方面军中共产党人数量达到顶峰。仅军官就有郭沫若(政治部副主任)、叶挺(第十一军副军长)、贺龙(暂代第二十军军长)等众多知名人物,基层党员更多达两千余人。 当时武汉的《民国日报》曾形容第二方面军是“红帽子军”,张发奎对此并未严加整肃。 纵观张发奎的职业生涯,这种“模糊界限”的用人策略实际上是一种乱世生存智慧。在派系林立的国民政府中,他既需要保持与中央的关系,又要维持部队战斗力,还要在广东地方势力中立足。允许不同背景的人才共存,既增强了部队实力,也为自己留下了回旋余地。 历史学者李明在《北伐时期的军事政治》中指出:“张发奎的包容性用人,反映了他作为职业军人的实用主义倾向。在那个意识形态纷争激烈的年代,他更看重的是军事效能而非政治纯洁性。” 张发奎于1980年在香港逝世,终年85岁。纵观他的一生,很难用简单的政治标签来定义。 他既不是共产主义者,也不是顽固的反共分子;他既是国民党的忠实将领,又能在特定时期包容异己。这种看似矛盾的特质,恰恰体现了历史人物在复杂时代背景下的多维面相。 信息来源: 中国文史出版社|《张发奎传》 文|百分百真茶萃取 编辑|史叔