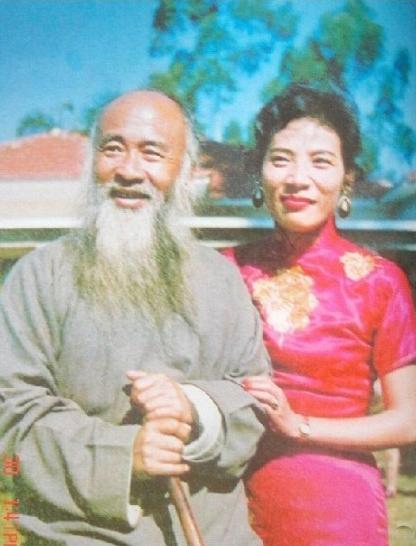

1947年,18岁的徐雯波,嫁给了闺蜜的爸爸,48岁的张大千。新婚夜,徐雯波又羞又喜,红着脸叫了声:“伯伯!”张大千大手一伸,一把将徐雯波拥入怀中:“不要叫我伯伯,叫我千哥哥!” 这一声“千哥哥”,不仅瞬间化解了尴尬,更标志着一段传奇婚姻的正式开始。谁能想到,这位刚刚成为张大千第四任夫人的少女,不久前还是他女儿张心瑞的同窗好友。 他们的缘分始于几年前。那时徐雯波还是个十二三岁的小姑娘,经常以同学身份来张家找张心瑞玩。实际上,她对绘画艺术的浓厚兴趣远远超过了对同龄人游戏的喜爱。每次造访,她总会找机会溜进画室,屏息静气地观看大师作画。 张大千起初只当她是女儿的同学,偶尔会温和地指点一二。渐渐地,他发现这个小姑娘不仅天资聪颖,对艺术更有超乎常人的感悟力。 随着徐雯波日渐长大,她出落得亭亭玉立,而那份对艺术的痴迷也悄然转化为对艺术家的倾慕。张大千作画时,她会静静地在一旁磨墨、铺纸;他休息时,她会适时递上一盏热茶。在这间充满墨香的画室里,年龄的差距似乎被艺术的气息所消融,两颗心灵在色彩与线条的世界里越靠越近。 然而,当张大千正式提出要娶徐雯波为妻时,不仅外界哗然,连徐雯波的姑母也强烈反对,毕竟她是徐雯波的监护人,而徐雯波自幼父母双亡,由她这个姑母抚养长大。姑母认为这段年龄相差三十岁的婚姻太过惊世骇俗,坚决不同意这门亲事。 机智的徐雯波想出了一个办法。她告诉姑母自己已经怀有身孕,若不应允这门婚事,必将名誉扫地。这个在今天看来颇为大胆的策略,在当时的背景下却十分有效。姑母无奈之下,只得点头同意。于是,在1947年,这对有情人终成眷属。 虽然婚后外界的指指点点、亲友的不解目光,时常如影随形,但徐雯波却以超越年龄的成熟和智慧,从容应对一切质疑。她不仅是张大千生活上的伴侣,更是他艺术上的知音。 她学习鉴别书画,协助丈夫处理日常事务,甚至在他创作时提供宝贵的意见。以至于张大千常对友人感慨:“得雯波为妻,实乃天赐之福。” 1949年后,张大千决定离开大陆,徐雯波毫不犹豫地随他远走他乡。他们先后旅居香港、印度、阿根廷、巴西、美国等地,最后定居台湾。在这段漫长的漂泊岁月中,徐雯波始终陪伴在丈夫身边,无怨无悔。 在巴西的八德园、美国的环荜庵,以及台北的摩耶精舍,徐雯波不仅悉心照料张大千的起居,更成为他艺术创作中不可或缺的助手。她学会如何调制颜料、装裱画作,甚至能够精准地辨别各种书画真伪。张大千晚年患有眼疾,几乎无法作画时,徐雯波更是他的眼睛和双手,帮助他完成了许多作品。 特别令人感动的是,徐雯波对张大千与前妻所生的子女视如己出,尽心照料。她以宽广的胸怀和无私的爱,赢得了所有子女的尊重和爱戴。在这个特殊的大家庭里,她既是温柔的妻子,也是慈爱的母亲。 1983年,张大千在台北去世,结束了他传奇的一生。临终前,他将大部分遗产留给了徐雯波,这不仅是对她多年陪伴的感谢,更是对他们三十六年婚姻生活的最高认可。在最后的时刻,大师握着妻子的手,眼中满是不舍与感激。 徐雯波余生一直守护着张大千的艺术遗产,致力于推广和传播他的艺术成就。每当有人问起他们的婚姻,她总是微笑着说:“我从未后悔过自己的选择。能够陪伴在大千身边,分享他对艺术的热爱,是我一生最大的幸福。” 信息来源:百度百科|徐雯波(画家张大千的妻子) 文|一阳 编辑|南风意史