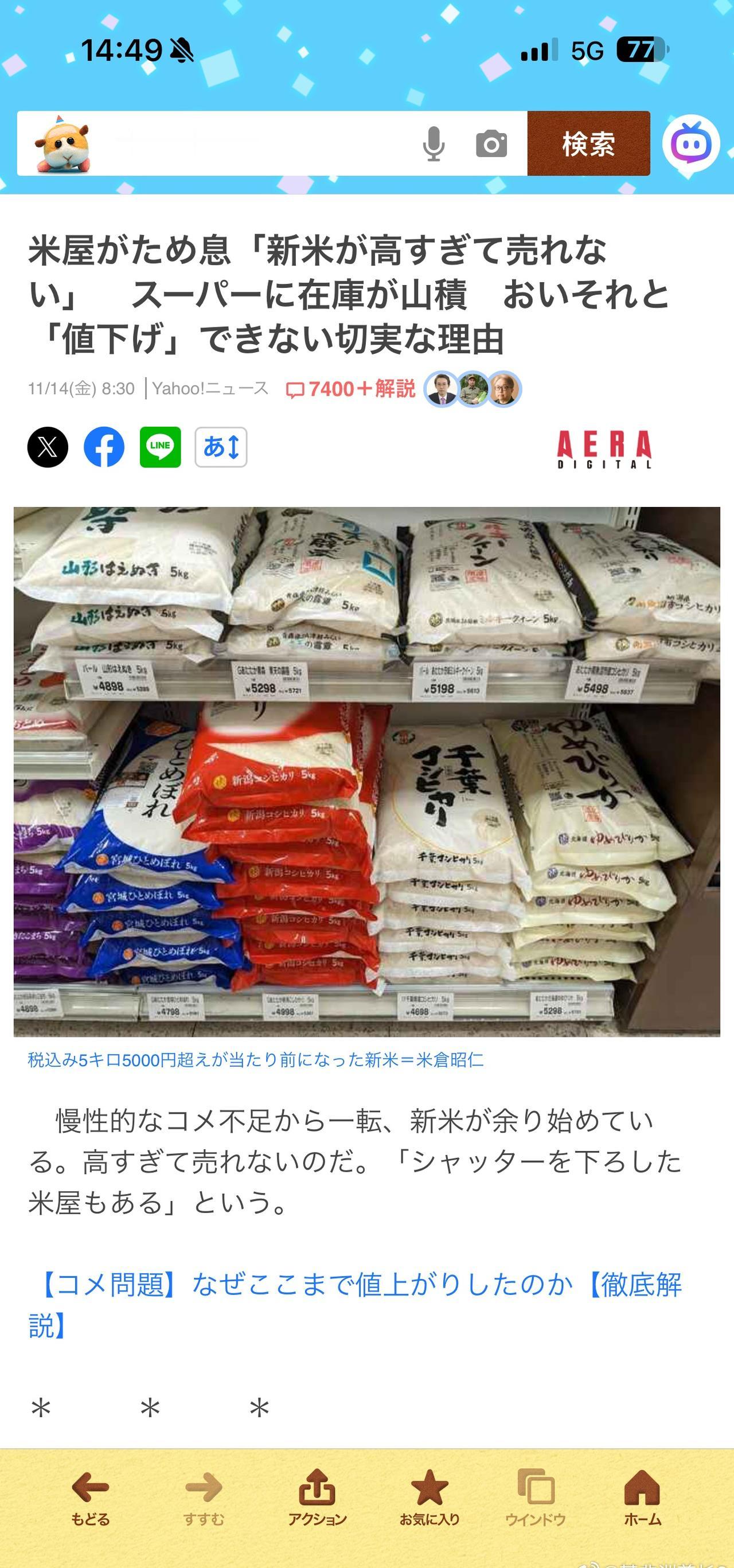

1971年,考古人员打开沉睡1300多年的“天下第一粮仓”,里面是满满一整窖60多万斤的粮食,当专家将谷粒带回去种植,三天后老谷发新芽。 洛阳古城地下,埋藏着一座千年粮库,尘封已久。谁能想到,推开那厚重封土,一窖金黄谷粒堆积如山,竟还藏着复苏的秘密?1971年,这意外一瞥,让人直呼不可思议:沉睡1300年的粮食,不仅颗粒饱满,还能在三天内破壳发芽。古人何以做到这份保鲜? 含嘉仓的来头不小,得从隋朝说起。那是公元605年,隋大业元年,东都洛阳周边动工兴建这座国家粮库。占地四十万平方米,四百多个圆锥形窖坑错落分布,每个坑深十二米,直径十八米,底部窄顶宽,便于粮食存取。古人选址讲究,挑中地势高燥的坡地,土壤透气,远离水患。这样的布局,本是为京城军民稳住饭碗,保障漕运中转。 唐朝接手后,含嘉仓真正大放光彩。天宝年间,全国粮储一千二百多万石,这儿独占五百八十多万石,差不多一半。洛阳城内外,全靠它调拨;南北水路运输,也以此为枢纽。粮食从江南运来,层层入窖,底部铺草木灰吸湿,木板芦席隔潮,糠壳压顶防虫。仓顶植树监测,枝繁叶茂就说明窖内安稳。这样的设计,靠的是劳动人民长期摸索出的经验,朴实却管用。 这座粮库兴旺时,正值盛唐气象。国家统一调度,缓解了各地歉收压力,稳住了民生大局。可唐后期,漕运衰落,南方产区兴起,含嘉仓渐渐闲置。部分窖坑封盖后,再无人动。谁知这份“闲置”,竟成了千年保存的意外福音。 1971年,洛阳焦枝铁路施工现场,出土了异常土层。考古队赶来勘探,确认这是隋唐粮仓遗址。共探出二百八十多个窖坑,其中一六零号窖保存最完整。打开封土,满窖六十万斤谷子赫然在目,约二百五十吨,颗粒圆润,带淡淡谷香,虽略带碳化,却无霉烂痕迹。 专家从木板缝中取出样品,带回研究所浸泡测试。第一天,谷壳膨胀;第二天,裂纹初现;第三天,嫩芽破壳而出,长出半厘米高。这样的活力,超出预期。原来,古人层层防护,让谷物在干燥环境中休眠千年,仍保留生机。 这份发现,震动了考古界。谷粒经鉴定,为唐代粟米,品质上乘。后续,送往农科院田间培育,第二年长成秧苗,结穗丰硕。这样的种子,不仅是文物,更是活化石,融入现代育种。 含嘉仓的技术,值得细品。选址高燥,避水防潮;窖内多层屏障,吸湿隔虫;日常植树预警,防患未然。这些招数,没高科技,全凭经验积累。搁今天看,仍是储粮的宝贵参考。国家粮食安全,总得靠这些老底子打基础。 从隋唐到如今,这粮仓见证王朝变迁。隋时建它,支撑大运河工程;唐时用它,托起盛世繁华。可时代推移,它从顶峰滑落,也提醒人,民生保障得跟上形势。发掘后,遗址保护起来,成了国家级文物。 而这份千年谷芽,折射劳动人民的聪明劲儿。在新时代,我们继续发扬这份精神,搞好粮食生产,确保饭碗端得稳。含嘉仓不光是过去的故事,更是当下启示。