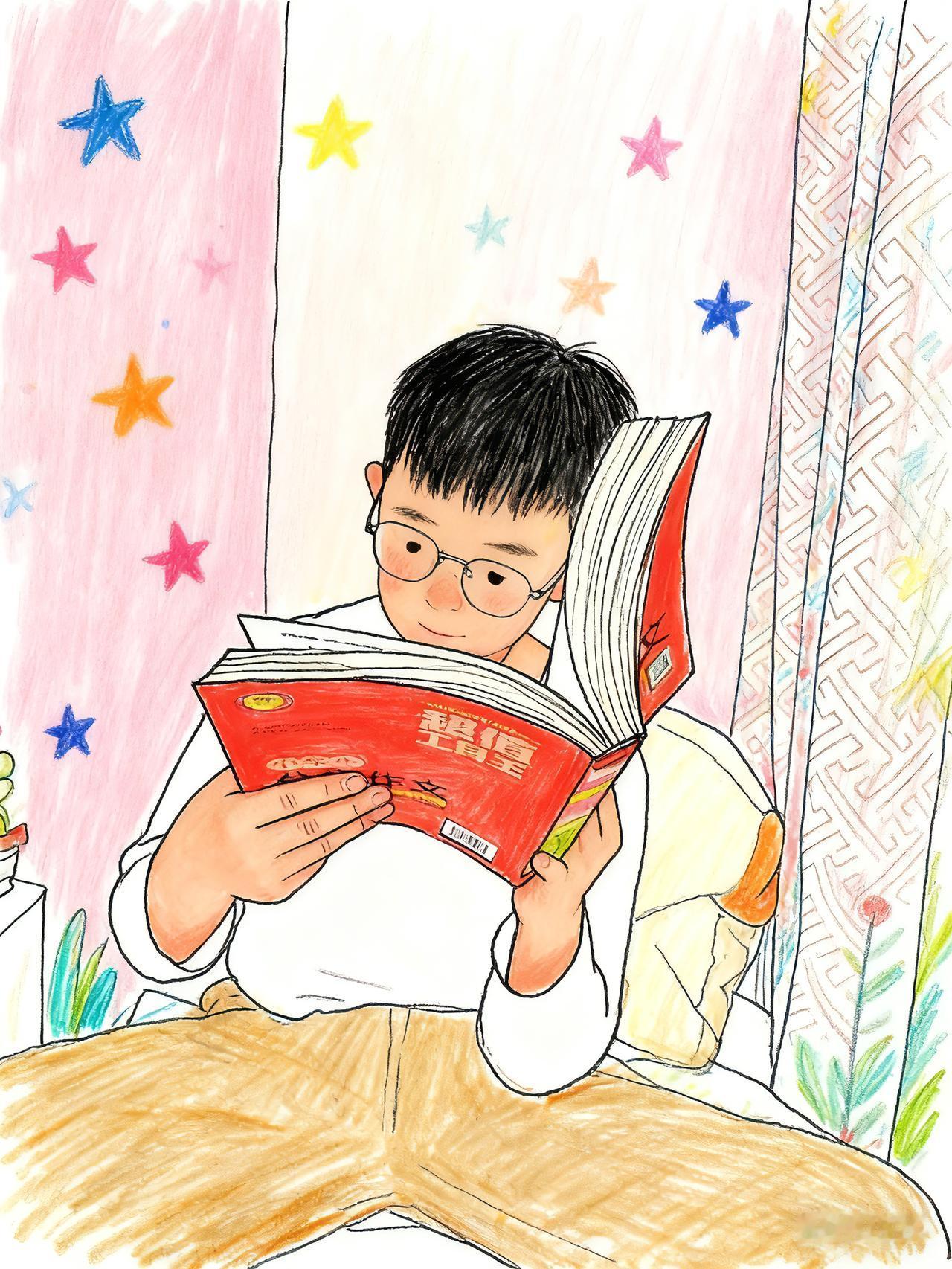

这孩子期中成绩单拿到手,数学八十二,语文八十九点五,英语八十八。卷子难度不小,全班五十二个学生,数学上九十分的才十二个。妈妈辞了工作全天候陪着学习,每周雷打不动三节补习课——思维英语、奥数、作文,一个月光补课费就上千块。钱花得流水似的,成绩单上的数字却像钉死在墙上,一动不动。孩子整天耷拉着脑袋,妈妈嘴角挂着勉强的笑,那笑容比哭还让人难受。 咱们这代家长好像掉进了怪圈,明明知道孩子累得够呛,还是忍不住往补习班送。仿佛别人家孩子都报了名,自家娃不去就要掉队。那些教育机构门口永远挤满了焦虑的父母,宣传单上印着“冲刺重点”“名校捷径”,看得人心慌。可真正靠补课逆袭的能有几个?多数孩子不过是从学校教室换到补习班教室,继续机械地抄写背诵。 教育原本该是片肥沃的土壤,现在硬生生被改造成了流水线。每个孩子塞进同样的模具,等着压出标准成品。分数成了衡量成功的唯一标尺,那些藏在试卷背后的想象力、好奇心,早被厚厚的习题册掩埋了。你发现没有,孩子现在回到家说的不再是“今天学到了什么有趣的知识”,而是“这次考试排第几名”。 有些家长开始琢磨别的路子。楼下王师傅的儿子没上过一天奥数班,周末都在少年宫学机器人编程,去年居然自己设计出自动浇花系统。对门李老师家的闺女从小泡在图书馆,虽然数学老是七八十分,写的童话却登上了少儿杂志。这些孩子眼睛里闪着的光,是补习班里很少能见着的。 把教育简化成分数竞赛,就像用尺子丈量大海的深度。那些真正的潜力——坚持的品格、创造的热情、面对挫折的韧性,这些考试不考的东西,往往决定了孩子能走多远。解出难题时的灿烂笑容,被老师表扬时发亮的眼睛,这些瞬间比排名数字珍贵得多。 教育不该是赌气式的军备竞赛。当我们把焦虑转嫁给孩子,用补习班填充他们的童年,可能正在剥夺他们最宝贵的能力——自主生长的力量。适合的土壤比频繁的浇灌更重要,找到每个孩子独特的成长节奏,或许比盲目追赶更有意义。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。