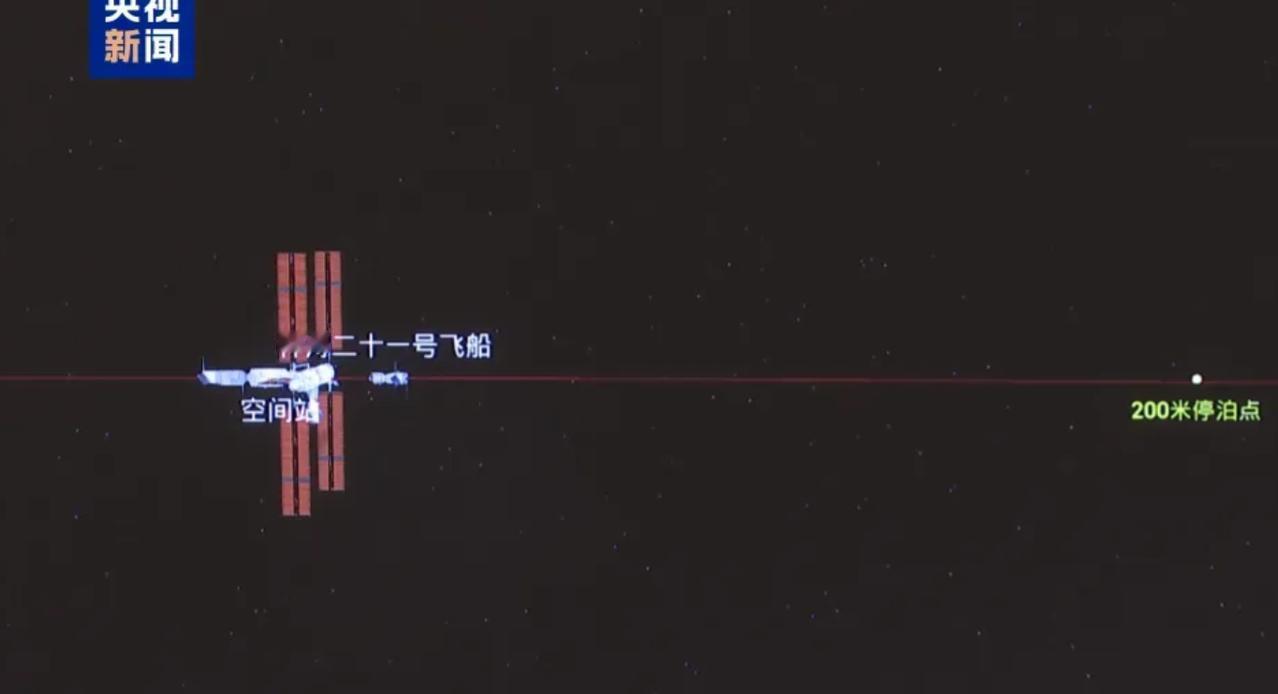

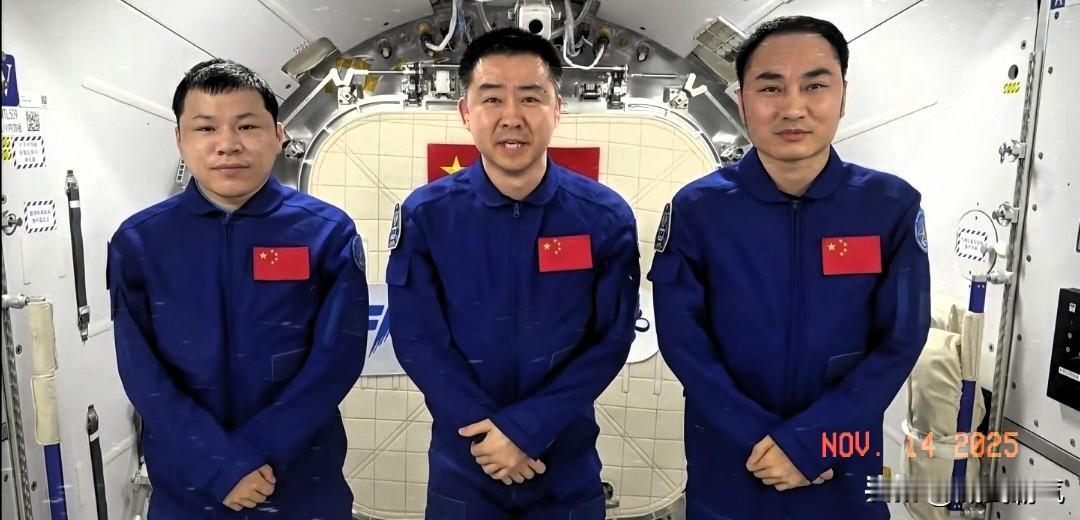

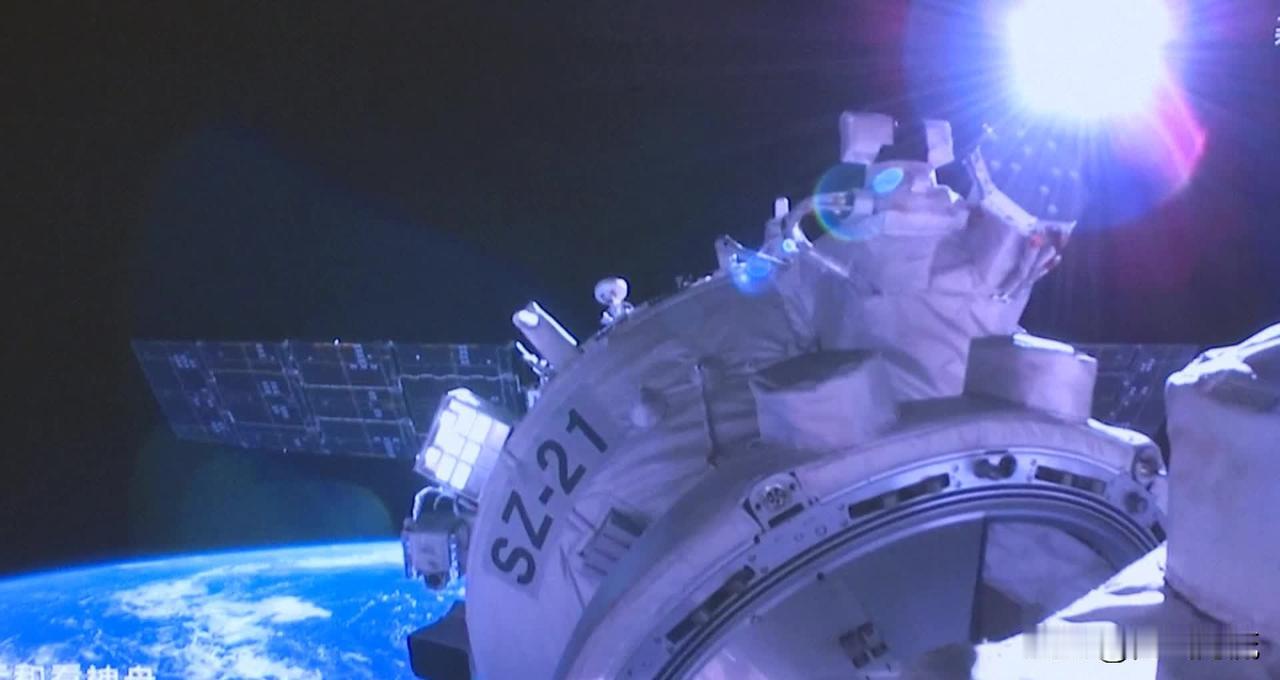

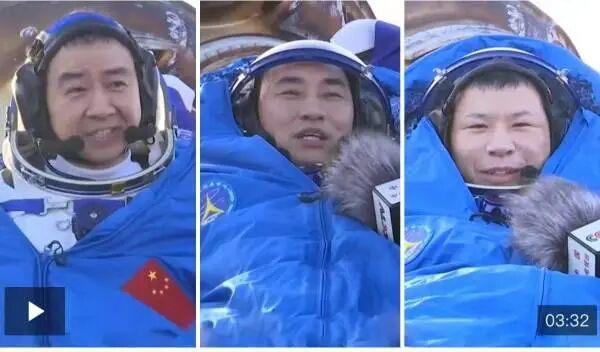

神舟二十号被撞出裂纹,航天员改乘二十一号返航;9 天解决问题,外国网友惊掉下巴 滞留在 “天宫” 空间站的三位航天员,总算能踏踏实实地回家了。经过九天的细致评估,地面科研团队最终确认,神舟二十号返回舱的舷窗出现了无法修复的裂纹,绝对不能带着航天员冒险返回。好在预案充足,停靠在空间站的神舟二十一号立刻补位,顺利接回了这三位太空来客。 这事儿传到国外,不少网友的反应都是 “下巴差点掉地上”。倒不是他们少见多怪,实在是太空救援这活儿,从来都是出了名的 “慢工出细活”,急不得也快不了,中国这九天解决问题的速度,属实打破了行业惯例。 太空环境本来就极端,零下两百多度的低温、高速飞行的太空碎片,随便一点小意外都可能引发连锁反应。 飞船出了故障,第一步得精准判断问题在哪儿,是结构损伤还是系统故障;第二步要评估风险,能不能修、怎么修、修不好的话用什么方案接人。 第三步还要协调地面资源,火箭、飞船、测控系统,哪一个环节都得严丝合缝。这些步骤环环相扣,任何一步马虎都可能危及航天员的生命,所以全世界都默认,太空救援耗时久是正常的。 俄国人前两年遇到类似情况,联盟 MS-22 号飞船被太空碎片撞出了冷却泄漏的问题,从发现故障开始,前前后后折腾了两个多月才完成评估,直到第二年二月才发射新飞船把人接回来。 美国人更夸张,波音飞船去年出故障那次,宇航员在天上足足等了九个月,地面团队才搞定所有救援准备工作。对比之下就更清楚,中国这九天不是 “压缩工期”,而是把别人需要几个月的流程,高效地走完了。 有人可能会猜,是不是运气好刚好有备用飞船?还真不是碰运气,这背后是一套早就搭好的 “安全网”。 中国空间站从设计之初,就定下了 “滚动待命” 的规矩 —— 只要有航天员在天上,地面就一定有一艘神舟飞船处于随时能发射的状态,天上的空间站则会常年停靠一艘飞船作为 “轨道救生艇”。 这样一来,不管遇到什么突发情况,都不会陷入 “无船可用” 的窘境。 这次神舟二十号出问题后,这套系统就像上了发条的钟表一样精准运转。空间站的健康管理系统第一时间捕捉到异常数据,地面团队同步启动分析程序,几千项预设的故障预案立刻进入匹配阶段。 不需要从零开始摸索方案,只需要根据实际情况调整细节,这就把最耗时的 “决策阶段” 压缩到了最短。等到确认二十号无法使用,二十一号的各项检查已经同步完成,航天员只需要完成简单的转移准备,就能踏上归途。 更关键的是,这种效率不是靠 “赶工期” 堆出来的,而是技术硬实力托底。神舟飞船的应急救生系统,从发射前到着陆后,每个阶段都有对应的救生方案,就像给航天员上了 “全程保险”。 空间站的站载健康管理系统能自动监测故障,地面团队则通过仿真平台反复推演,确保每一个决策都有数据支撑。 比如判断舷窗裂纹是否安全,不是靠肉眼看,而是通过应力分析、材料测试等一系列科学手段,确认存在风险后才果断启动备用方案,快的同时稳得很。 西方网友的惊叹里,其实藏着一种认知上的转变。以前他们总觉得中国航天是 “跟跑者”,可这次的救援效率摆在这里,不得不承认中国已经成了 “规则制定者” 之一。 有网友在科技论坛上留言,“我们还在讨论故障原因的时候,中国已经把人接回家了”,还有人翻出中国航天的过往案例,发现从神舟飞船的逃逸试验到空间站的应急演练,这种高效从来都不是偶然。 这九天里,没有惊天动地的宣传,只有科研人员和航天员的默契配合。航天员在天上保持日常工作,地面团队昼夜不停分析数据,直到确认安全返回的那一刻,大家悬着的心才放下来。这种 “稳”,比 “快” 更让人安心。 说到底,太空探索的核心永远是 “人”,把航天员的安全放在第一位,才是航天事业最该有的底色。中国航天这九天的操作,不仅展现了技术实力,更体现了对生命的敬畏 —— 不打无准备之仗,不冒无必要之险,每一步都走得扎实,每一次应急都应对从容。 现在三位航天员已经平安落地,神舟二十号的故障原因还在进一步调查中。但不管结果如何,这次的救援行动已经给出了答案:中国航天不仅能把人送上去,更能在关键时刻把人安全接回来。 这种能力,才是真正让世界刮目相看的硬实力,也难怪外国网友会惊呼 “这速度太不可思议”。 参考资料:南方Plus《神舟二十号飞船返回舱舷窗玻璃出现细微裂纹,乘组改乘神舟二十一号返回》