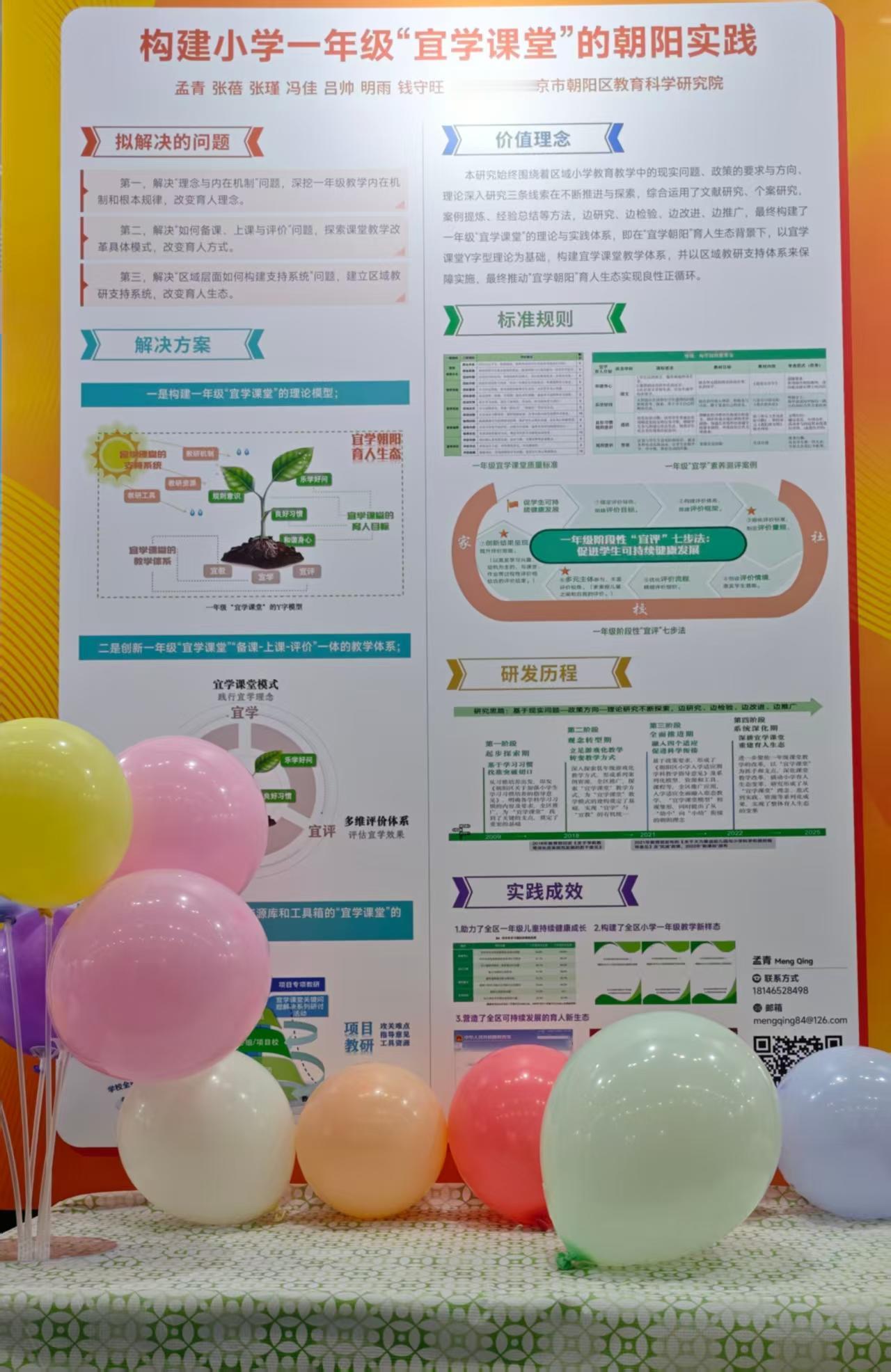

让一年级课堂“宜学”又“怡学”:朝阳区“宜学课堂”的启蒙教育智慧 对刚步入小学的一年级孩子来说,课堂是充满未知的“新世界”。如何让这个“新世界”既符合他们的认知规律,又能激发学习兴趣?北京市朝阳区教育科学研究院的“构建小学一年级‘宜学课堂’的朝阳实践”,给出了一份充满温度的答案。 破题:直击一年级课堂的“三大困惑” 一年级教学面临独特挑战:理念与机制脱节,很多课堂用高年级的教学逻辑教低年级;备课、上课与评价割裂,教师难以形成“教—学—评”的闭环;区域教研支持不足,优质教学经验难以系统推广。“宜学课堂”项目精准瞄准这些痛点,以“适合一年级学生的学习生态”为核心,探索启蒙教育的创新路径。 架构:“宜学”的生长密码 “宜学课堂”的设计充满巧思,犹如为一年级学生定制的“成长摇篮”: - 理论模型:构建“宜学赋能—育人生态”的模型,把课堂比作“土壤”,学生是“幼苗”,通过“课程养分”“教学阳光”“评价雨露”的协同作用,让学生自然生长。比如在语文识字课上,不是机械地“抄写字词”,而是通过“象形字拼图”“生字儿歌创编”等活动,让识字变成游戏,符合一年级孩子的认知特点。 - 教学体系:创新“备课—上课—评价”一体的体系,“宜学课堂模式”明确教学流程,“宜学支持系统”提供资源保障,“多维评价体系”关注学生的兴趣、习惯与能力。以数学“认识图形”为例,教师备课会设计“图形找朋友”的游戏化环节,上课中通过小组拼图比赛激发兴趣,评价时不仅看“认对了多少图形”,更关注“是否主动参与探究”。 - 实施路径:推出“四步走”策略,从“家校社”协同到“教研支持”,全方位保障课堂效果。比如联合家长开展“家庭数学小游戏”,让课堂学习延伸到生活,形成教育合力。 深耕:从“理念”到“实践”的研发之路 项目的研发历程是一场“从探索到成熟”的进阶:从最初的问题诊断,到模式构建、区域推广,每一步都体现对一年级教育规律的深度把握。团队建立的“标准规则”,为“宜学课堂”的实施提供了清晰指引,让不同学校的教师都能快速理解、上手。 在课堂实践中,“宜学”的魅力显而易见:学生不再害怕上课,因为“课堂像游戏场”;教师不再困惑怎么教,因为“备课有模板、上课有方法、评价有工具”。这种改变,源于项目对“启蒙教育本质”的坚守——一年级课堂不是“知识灌输站”,而是“兴趣培养皿”“习惯养成所”。 成效:从“区域实践”到“生态重塑”的价值 “宜学课堂”的实践成效令人振奋:它助力全区一年级教师形成教学共识,明确了启蒙教育的方向;构建了系列教学资源,为课堂创新提供支撑;更重要的是,营造了“全环境育人”的生态,让一年级学生在“宜学”的氛围中爱上学习、主动成长。 朝阳区的探索告诉我们,一年级课堂的“宜学”,本质是“以生为本”的教育哲学。当课堂设计充分考虑孩子的认知特点、兴趣爱好,学习就会从“负担”变成“乐趣”,启蒙教育就能真正为孩子的成长奠基。 这份实践的价值,不仅在于优化了一年级的课堂形态,更在于重塑了启蒙教育的理念——一年级不是“小学学习的缩小版”,而是“儿童成长的独特阶段”,需要用“适合的教育”守护孩子的好奇心与求知欲。这或许就是“宜学课堂”给基础教育最珍贵的礼物。