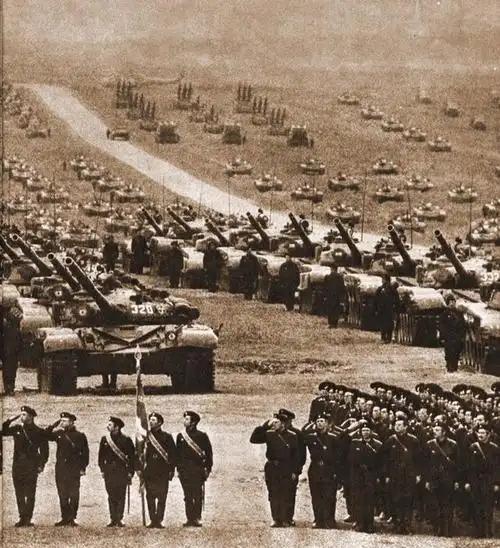

二战的瑞士没有被德军占领,但这并不是因为德军惧怕瑞士那43.5万民兵,而是因为瑞士非常有眼力见。当时瑞士的各个行业,都在为德军生产出大量必需品,比如机床、航空机炮、无线电零部件、军用卡车、货车、染料、工业钻石和滚珠轴承这些。 当纳粹德国的铁蹄踏遍欧洲,连法国都被打得节节败退时,夹在德法意之间的瑞士却“稳如老狗”,不仅没被打,连一枪都没挨。 很多人以为这是因为瑞士全民皆兵、山高路险,德军不敢动,但事实真相比这复杂得多:瑞士不是靠吓退德国,而是靠“看得准、站得稳、动得快”。 瑞士的中立地位,听起来光鲜,但在二战那样的大棋局里,中立不等于安全,尤其是当你的邻国是个正在疯狂扩张的纳粹德国时,“中立”这两个字能不能保命,全看你有没有让对方觉得“你有用”。 瑞士做到了这一点,它没有一味高举理想主义的大旗,而是干脆利落地用经济手段“买”来了生存空间。 纳粹德国当年可不是圣人,它对瑞士的“尊重”不是基于人道,而是财道,简单说,打下瑞士要付出巨大代价,而不打还能从它身上源源不断地捞好处,何乐而不为? 瑞士在二战期间,堪称德军后勤部的“外包工厂”,从机床到军用卡车,从无线电零件到滚珠轴承,瑞士的工厂几乎没有停过,源源不断为德国战争机器输送关键部件。 甚至连战争染料、工业钻石这种看似冷门的物资,也都来自这个“中立国”。 当然也别忘了,还有金融服务,瑞士银行系统为轴心国提供了超过10亿瑞士法郎的贷款,很多资金后来都直接或间接用于战争。 这笔“战争红利”虽然给瑞士带来了道德争议,但也实打实换来了德军对它“暂缓动手”的决定。 德国不是没想动手,纳粹确实制定过所谓的行动,专门用于占领瑞士,但高层最后算了一笔账:攻打瑞士至少要牺牲60万兵力,而维持现有的经济合作,每个月就有零部件、资金和情报进账。 于是,这个尚未成型的行动被束之高阁,瑞士继续做它的“山中商人”。 很多人喜欢强调瑞士全民皆兵的制度,说全国有43.5万民兵,德军不敢轻举妄动,确实,瑞士人动员速度快、战备意识强,全国还修了密密麻麻的地下掩体,甚至可以让整个国家“钻进山里”打游击战,这点德国军方也忌惮。 可问题是,这些民兵再多,也挡不住德军的机械化洪流,法国的马奇诺防线不比瑞士差,最后还不是被绕过去了? 真正让德国犹豫的,不是怕瑞士“刺猬”,而是怕打完之后,整个供应链断了、钱袋子瘪了、外交口碑也砸了。 换句话说,瑞士的军备是必要的,但并不是决定性的,真正让它活下来的,是它在战争经济中的“不可替代性”。 别以为瑞士是被动“幸存”,它的地理位置确实优越,夹在德法意之间,像个缓冲带,但光有地理优势不够,关键是要懂得怎么在大国之间“打太极”。 瑞士外交玩的就是这个路数:对德国,提供经济合作;对盟国,也维持外交联系,甚至成了交战双方情报人员秘密会晤的中转站,不管你是哪边,进了瑞士就得守规则。 这种“你打你的,我做我的”姿态,把中立玩出了极致,而且,瑞士始终避免激怒德国,也不和盟国走得过于亲密。 它知道一旦站队就意味着失去安全感,所以宁愿低调赚钱,也不高调站队,这种地缘政治的“平衡术”,不是谁都能学得来。 你可以说瑞士在二战中“骑墙”,也可以说它“精明”,但你不能否认,它活了下来,而且活得不赖,它的中立,不是那种高高在上的道德姿态,而是清醒地看清形势之后的现实选择。 战争中没有绝对的善恶,只有绝对的利益,瑞士之所以能在欧洲战火中独善其身,是因为它看得够清、算得够细、动得够快。 它从不幻想别人会尊重它的中立,而是用实际行动让对方“有利可图”,从而没有动手的必要。 这才是真正的中立:不靠别人心软,而靠自己头脑清醒。 二战的瑞士不是靠枪杆子守住的和平,而是靠精密到每一颗螺丝的战略眼光,它不是铁血硬刚,而是用算盘打赢了战争边缘的生死局。 如今再看中立国的生存之道,瑞士的故事告诉我们:在大国博弈中,小国想活下去,靠的不只是态度,更要有价值,中立不是口号,是一门技术活。

8285004

希特勒的狗腿子