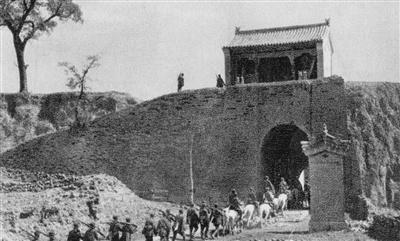

1948年的解放隆化战斗中,董存瑞牺牲前高喊的遗言,并不是“为了新中国,前进”!老战友表示:就两字。 1948年5月25日的隆化,天刚蒙蒙亮时还透着几分战场特有的寂静,战士们攥着枪杆等着总攻信号。 三颗红色信号弹窜上天空的瞬间,我军炮火立刻铺天盖地砸向苔山,敌人的火力点一个个哑火,顶峰的砖塔和炮楼接连倒塌,红旗很快插上了苔山之巅。 所有人都以为胜利就在眼前,谁都没想到下午三点半第二次总攻时,隆化中学东北角那座横跨旱河的石桥,成了拦在冲锋路上的鬼门关。 桥身看着普通,里头藏着敌人伪装的暗堡,六条火舌像毒蛇一样喷出来,把六连的战士们压在土坡后面,抬头都难,伤亡数字眼看着往上跳。 人群里,董存瑞攥着拳头站了出来,径直找到连长请战要炸掉这座桥型暗堡。 连长看着他,想起这小伙子已经好几次完成爆破任务,话到嘴边想劝劝,没等说出口就被董存瑞打断: “我是共产党员,炸几个碉堡算什么?隆化还没解放,哪能算完成任务?就算只剩我一个人,也得把它端了!” 连长和指导员对视一眼,重重点头:“去吧,一定注意隐蔽。” 董存瑞紧了紧拳头,从衣兜里摸出个小纸包递给指导员:“要是我牺牲了,这是我最后一次党费。” 指导员攥着纸包,手都在抖,只说了一句:“我们等你回来。” 挟着炸药包,董存瑞猫着腰冲进了硝烟里,战友们的火力死死压住暗堡,他借着掩护一会儿匍匐前进,一会儿趁着手榴弹炸开的烟雾猛跑几步。 快到开阔地时,他指着前面一个小土堆对身边战友喊:“就在这儿掩护我!”又是一阵手榴弹响,敌人碉堡前的鹿砦和铁丝网全被炸烂,董存瑞趁机冲了进去。 敌人的机枪更疯了,子弹打在他身边的尘土里直冒烟,他倒也沉着,敌人火力紧就趴在地上不动,火力一松就往前跃几米。 突然一下,他被子弹扫中扑倒在地,所有人都揪了心,可下一秒他就猛地爬起来,一瘸一拐跳进旱河沟。 那是敌人的火力死角,他的腿已经被鲜血染红,却抱着炸药包一步步挪到了桥下。 到了桥下才发现,这座桥离地面一人多高,砖石砌得光溜溜的,没沟没棱,根本找不到安放炸药包的地方。 把炸药包放在河床上?根本够不着暗堡,炸不响不说,还会白费功夫。 河床上连块能当支架的石头都没有,董存瑞蹲在那儿,手指抠着桥壁上的砖缝,额头上全是汗。 就在这时候,身后传来嘹亮的冲锋号声,总攻的时间到了! 大批后续部队像潮水一样涌上来,暗堡里的敌人更慌了,砖头一块块被推开,子弹像下雨似的扫向冲锋的队伍,不少战士倒在血泊里。 董存瑞抬头看了看桥顶的枪口,又扭头望了一眼冲上来的战友,愣了也就一秒钟,突然身子往左一靠,稳稳站在桥中央,左手托起炸药包紧紧贴住暗堡壁,右手猛地拽了导火索! “哧哧”的火花冒起来,白烟裹着硝烟飘向半空,他朝着战友们的方向拼尽全力喊:“卧倒!卧倒!快趴下!” 一声巨响震得地动山摇,桥型暗堡被炸得粉碎,十七岁的董存瑞就那样站在硝烟里,永远定格成了一尊雕塑。 战友们高喊着他的名字冲过石桥,隆化中学的敌人很快被肃清。 当血红色的红旗升起在隆化城上空时,所有人都知道,这座城的解放,是那个年轻战士用生命换回来的。 这些年,总有人讨论董存瑞牺牲前到底喊了什么。 很多人记得的是“为了新中国,前进!”这句经过艺术加工的口号,确实让英雄形象更显豪迈。 但1950年《人民日报》专访董存瑞的战友郅顺义时,老人就说过,当时他看见董存瑞拉了导火索就往过冲,听见的是“卧倒!” 后来到纪念馆的其他战友,也都回忆起这句临终呼喊。 有人觉得这话不够“高大上”,可在我看来,这恰恰是英雄最真实的样子。 一个十七岁的年轻人,临死前没想过喊一句惊天动地的口号,满脑子都是战友的安危。 这种把别人的生命看得比自己还重的心意,比任何豪言壮语都更能戳中人的心。 董存瑞的伟大,从来不是一句口号堆出来的。 他主动请战时的坚定,是共产党员的担当;负伤后仍往前冲的执着,是军人的无畏;最后托起炸药包的抉择,是舍生取义的勇气。 而那句“卧倒”的呼喊,藏着的是最纯粹的战友情。 英雄从来不是完美的符号,而是在危难时刻能挺身而出,在抉择时刻能守住初心的普通人。 我们记住董存瑞,不是记住一句口号,是记住他面对生死时的选择,记住那种“把生的希望留给别人,把死的危险留给自己”的精神。 英魂从未远去,桥畔的丰碑永远矗立;精神代代相传,初心的光芒始终照亮征程。 【评论区聊聊】看到董存瑞临终前的那句呼喊,你心里是什么感受?来评论区聊聊吧。 (信源:从董存瑞的呼喊说开去——中共中央党史和文献研究院)

用户89xxx22

永远怀念英雄!