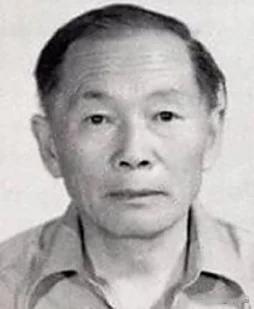

1989年,美国中情局闯进一位中国老人家中,却态度谦卑地说:“洋楼一套年薪10万,为我们做事吧!”老人答应了,却迅速地返回了中国。 1989年冬夜,在华盛顿郊区的公寓里,72岁的曾肯成正坐在沙发上。 门铃响了第三次,他知道来人是谁! 中情局的探员,已经在这栋房子里耗了三个月。 “年薪十万美金,长岛海滨别墅,你女儿的病我们包了。” 可曾肯成望没说话。 曾肯成的数学天赋,早在童年就“露了馅”。 1927年出生在湖南的他,战乱里没正经上过学,父亲为纪念曾国藩之子曾纪泽,买回一本英文版《微积分》当收藏。 没想到这孩子捧着书啃得入迷,连饭都忘了吃。 18岁考清华数学系,他成了“科学疯子”。 图书馆顶楼的角落是他的“据点”,三天能堆半人高的草稿纸。 课堂上听不懂的问题,追着教授问到办公室锁门。 毕业时全系第一,中科院数学所直接点名要他,后来还派去苏联深造。 在苏联的冬天,零下二十度的莫斯科,他裹着棉大衣在煤油灯下学俄语,四个月就能用俄文写十四行诗。 更绝的是,听导师讲二进制转换时,他突然举手:“能不能用《九章算术》的‘剩余定理’做加密?” 导师捏断了粉笔,激动得连说“天才”。 1957年的莫斯科河畔,曾肯成握着导师塞给他的华沙火车票,站了整整半小时。 那是张“自由通行证”,能让他去西方继续数学研究。 可他最终把车票叠成小船,放进河水里。 回国轮船上,他重读旧《微积分》,在扉页写:“算法无国界,学者有家园。” 后来的日子,他下放到河北藁县种田,白天挑粪,晚上在煤油灯下算密码。 中科大成立后,他重返讲台,讲课从不用回头。 左手弹烟灰,精准落入三米外的痰盂,右手写傅里叶变换,字迹工整得像印刷体。 学生说:“听曾先生的课,连呼吸都不敢重,怕打断他的思路。” 1978年,女儿的红斑狼疮击垮了这个硬汉。 国内医院束手无策,他一周跑五所大学讲课,攒医药费,好几次晕倒在路边。 还是胡耀邦批示,才解了燃眉之急。 这段经历让他变了,他想做“更有用”的数学,能在关键时刻护着家人的学问。 于是他转向密码学,在北京创立中国第一个密码研究机构DCS中心。 他把《九章算术》里的“物不知数”变成了让西方头疼的加密体系,就像给国家安了一把“数学锁”。 1987年,团队拿国家科技进步特等奖,颁奖词只有四个字:“桃李不言”! 因为他做的,从来不是为了鲜花和掌声。 1989年,他赴美讲学但藏着私心,想给女儿找一线生机。 可中情局的“交易”来得太快,绿卡、年薪、别墅,甚至拟好了女儿的医疗协议。 但曾肯成没说话。 对方的威胁越来越露骨:“不合作,你女儿的治疗没希望,你在中国的家人也会有麻烦。” 曾肯成终于开口:“我可以帮你们看密文漏洞,但合作密码,不行。” 他当场推回标有中文的机密文件,翻了脸。 当晚,他悄悄联系中国驻休斯敦领馆。 一场无声的营救就此展开。 领馆安排他秘密回国,医疗专机降落在首都机场时,他护着女儿说:“回家治。” 回国后,曾肯成没说过一句抱怨的话。 退休后他住在北京郊区,种点花,算点公式。 女儿的病慢慢稳定了,他开始整理旧手稿,把《古算经密码原型》的手写稿重新誊抄。 2004年,曾肯成去世,骨灰埋在湖南老家,旁边是曾国藩的祠堂。 他终于回到了精神的原乡。 曾肯成不是那种喊着“爱国”口号的人。 他的爱国,是清华图书馆里的草稿纸,是苏联雪夜的俄语灯,是放弃华沙车票的决绝,是面对中情局时没动的茶叶罐,是归国时说的“回家治”。 数学可以是游戏,可以是学问,但密码学家的笔,只能写国家的安全。 如今,当我们用着安全的支付系统,刷着加密的聊天软件,或许该想起这个老人。 是他用一辈子的数学,给国家铸了一把看不见的锁,把“家国”二字,刻进了每一个算法里。 主要信源:(中国科学技术大学网站——曾肯成:国家秘密的守护者)

堂堂正正做人

国之栋梁.一路走好曾老